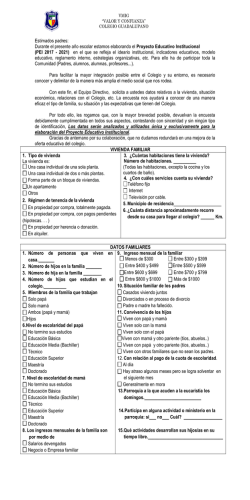

Spanish Version