Color y forma en la obra de Carlos Cruz

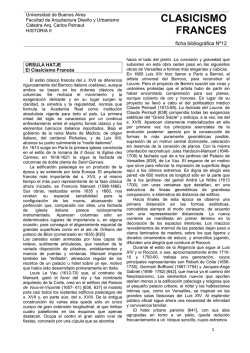

Color y forma en la obra de Carlos Cruz-Diez En la historia del arte occidental el color y la forma han ocupado un lugar que no deja de recordar el papel del alma y del cuerpo en las tradiciones cristianas, del espíritu y la materia en la ciencia y la filosofía. Pero si el dibujo y la geometría gozaron siempre de gran estima, porque sólo ellos –eso es al menos lo que se pensaba– permitían expresar la esencia de un universo que hasta ayer apenas se creyó ser de orden material, el color fue casi siempre considerado con recelo, cuando no con asco. Su doble naturaleza de pigmento, por una parte, y de fenómeno asociado a la luz por la otra (aunque no se supiera muy bien cómo), no facilitó las cosas. De allí que su historia haya estado llena de sobresaltos; desestimado en la medida en que se le asimiló a lo epidérmico y accidental en el plano filosófico, casi despreciable en lo moral y religioso, si se le considera solamente en su sensualidad, o al contrario revalorizado si se le aprecia en su cercanía con la luz, con lo que de alguna manera participaba de lo divino. Célebres son por eso mismo las querellas que atravesaron los siglos y reiteradamente opusieron coloristas y dibujantes, como se opuso Leonardo da Vinci a Tiziano en el siglo XVI, Rubens a Poussin en el XVII, Delacroix a Ingres en el XIX. Porque no había manera de zanjar las diferencias, no al menos hasta que el desarrollo de las ideas científicas y el declive de las religiones hicieron posible, ya a finales del siglo XIX, un arte centrado en el color. Para ello fue necesario que el desarrollo de la electricidad y el electromagnetismo transformara por completo nuestro concepto de lo real, integrando a nuestro imaginario la idea de un universo regido, no por la materia, sino por la energía. La obra de Carlos Cruz-Diez es por eso mismo la manifestación plástica de una concepción contemporánea de lo real; heredera del impresionismo, de los puntillistas y de todos aquellos que vieron en el color una herramienta de primer orden, como de las ideas técnicas y científicas que transformaron nuestro mundo. Porque ella se basa exclusivamente en los fenómenos cromáticos, pero no en su realidad química –material–, sino en las gamas que surgen, como atmósferas de luz, a partir de los pigmentos. Cada obra suya es por eso mismo un pequeño enigma ontológico, una pregunta silente que se nos hace: ¿Son reales ese amarillo, ese rosado, esos tonos que aparecen a la distancia y se desvanecen tan pronto como nos acercamos? Es decir, ¿podríamos afirmar que existen al mismo nivel que los químicos aplicados sobre la tela o el papel? Toda inteligencia que intente pensar lo real en términos materiales, de substancia o esencia, concluirá sin duda que no, o en todo caso que pertenecen a realidades ontológica y jerárquicamente distintas. No así un individuo que ha aprendido a convivir con los fenómenos derivados de la electricidad y el electromagnetismo, porque para él lo real es o está habitado por fuerzas inmateriales y sin embargo tan reales como la piedra o el mármol. Entonces verá en esos tonos que aparecen sin haber sido impresos, y en la estructura plástica que lo hace posible, no solamente un fenómeno estético (que lo es), sino además una idea hecha imagen, un concepto del mundo materializado en obra, jamás un fenómeno exclusivamente retiniano. Ariel Jiménez [email protected] / www.espaciomonitor.com

© Copyright 2026

![PROBLEMAS RESUELTOS 1. Una esfera de radia 4[m] está hecha](http://s2.esdocs.com/store/data/001054996_1-d3560a68d2d417ac102b662240a190df-250x500.png)