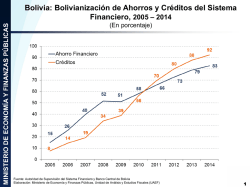

el documento - América Latina