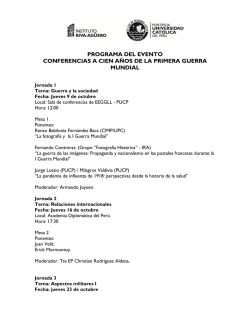

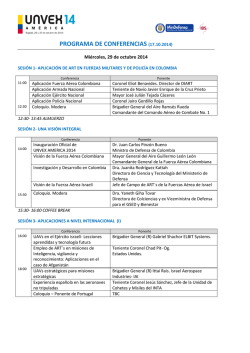

Untitled - Planeta de Libros