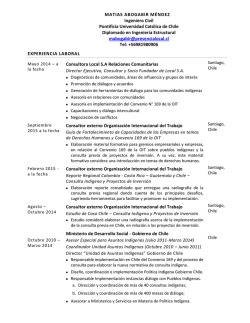

Microsoft Word - tesis empaste final.docx