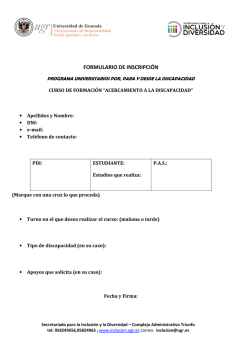

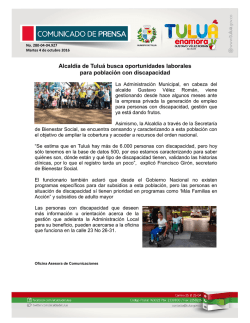

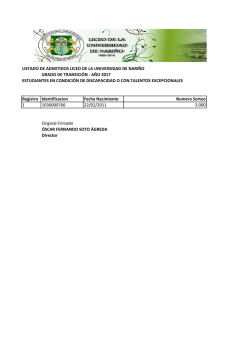

Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Personas con discapacidad y