El historiador debe ayudar a la gente a pensar

Número 152 de diciembre de 2016

Notas del mes

«El historiador debe ayudar a la gente a pensar»

Por Francesc Arroyo

En la muerte de Fidel Castro

Por Joaquim Sempere

Trump, Castro y nosotros

Por Albert Recio Andreu

Las raíces históricas de la victoria de Trump

Por Andreu Espasa

¿Almaraz es una grieta?

Por Miguel Muñiz

Al ataque de las pensiones

Por Albert Recio Andreu

Las indemnizaciones en contratos temporales y la reforma

laboral que se avecina

Por Víctor Hierro

A golpe de ordenanza

Por Eduardo Melero Alonso

Ensayo

Marx, más allá de la teoría del valor

Juan-Ramón Capella

El extremista discreto

También Muface

El Lobo Feroz

De universitate: plagios

Akademos

La Biblioteca de Babel

La clase obrera no va al paraíso

Arantxa Tirado y Ricardo Romero (Nega)

Las víctimas como precio necesario

José A. Zamora, Reyes Mate y Jordi Maiso

En la pantalla

1

En el mismo barco (In the Same Boat)

Rudy Gnutti

Coca-Cola en lucha. Cuando David se enfrenta a Goliat

Georgina Cisquella y Pere Joan Ventura

Un Guernica silenciat

SUICAFilms

Foro de webs

PAPELES

...Y la lírica

Autobiografía

Marcos Ana

De otras fuentes

¿De qué sirve la movilización social?

Alberto Garzón

Llorar a un hombre bueno

Juan Diego Botto

Fidel Castro, estela duradera

Federico Mayor Zaragoza

La revolución imperdonable

Rafael Poch de Feliu

Alt-Right, la derecha alternativa que está al lado de Trump

Julio González

Triunfo de Trump: el "momento Polanyi"

Manolo Monereo

Les eleccions passades

Josep Fontana

Modelo ETP: se acaba la energía del petróleo disponible (muy

pronto)

Ferran Puig Vilar

Ahora, la prioridad es enterrar la LOMCE

Agustín Moreno

Para comprender los nacionalismos

Josep Maria Fradera

2

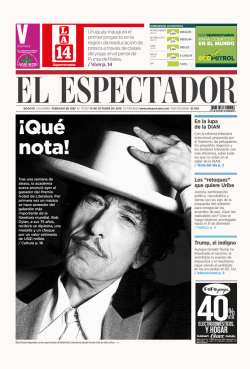

«El historiador debe ayudar a la gente a pensar»

Entrevista a Josep Fontana

Francesc Arroyo

Josep Fontana (Barcelona, 1931) está en plena forma. Su último libro, El futuro

es un país extraño (Pasado y presente), aún está casi caliente cuando prepara

ya un nuevo título, El siglo de la revolución (Crítica) que llegará a las librerías

en febrero. Son obras que, en cierto sentido, dan continuidad al trabajo que

representó la monumental Por el bien del imperio (Pasado y presente). En

todas ellas el historiador hace acopio de bibliografía y aporta material para

que el lector pueda pensar por su propia cuenta, para combatir, explica, los

prejuicios. La entrevista que sigue es fruto de dos charlas con el historiador.

La primera, apenas aparecido El futuro…; la segunda, hace unos días.

P. El futuro es un país incierto es una mirada al presente, pero incluye

también una reflexión sobre el papel del historiador.

R. La historia es un pozo sin fondo donde hay de todo. Y cada uno va a pescar

aquello que cree que es útil para entender las cosas, para comprender lo que

pasa. Ahora bien, se puede ir a pescar con las finalidades más diversas. Basta

con ver los disparates que se dicen estos días. Por ejemplo, que España es

una nación desde Indíbil y Mandonio. Sin entender que la nación es algo muy

moderno, reciente. Se ve también en las formas en las que se ha utilizado la

historia en la enseñanza o en el uso público que los gobiernos hacen de la

misma en las conmemoraciones. Si se toma el plano de París se puede ver

que transmite una imagen de la historia de Francia: la Revolución, Napoleón,

las victorias. Se proyecta una visión determinada. Son usos que producen un

conjunto de convicciones no razonadas que resultan terribles.

P. ¿No razonadas?

R. Sí y contra ellas es difícil razonar. Cualquier ciudadano tiene un conjunto de

sentimientos, más que de nociones históricas, que hacen mucho daño. El

papel del historiador, sobre todo en momentos de cambio, es ayudar a la

gente a pensar. Resulta difícil y no siempre se consigue. En especial, si el

razonamiento va contra las convicciones. Una gran parte de lo que pensamos

es prejuicio, tópico, con muy poca reflexión. El papel del historiador es

mostrar las cosas, darlas a la gente para que las interprete. No se trata de

explicar la verdad sino de discutir verdades establecidas que son dudosas y

ofrecer elementos para trabajar con ellos y ver qué se puede sacar de los

3

mismos.

P. ¿Es eso lo que se proponía con su, de momento, última obra?

R. En ese libro y también en el anterior, he hecho un acopio de

documentación. Los he cargado con una amplia base bibliográfica porque

quería poder justificar cada afirmación, mostrar de dónde procedía lo que

digo. Quería cargarme de razón para inducir a la gente a que piense. Creo que

eso es lo más importante. En este sentido, hay muchas cosas que consiguen

desmontar la visión histórica establecida. Esa, me parece, es la función del

historiador. La que he aprendido de mis maestros, Vicens Vives, Pierre Vilar,

Ferran Soldevila.

P. ¿Pensar el pasado o pensar el presente?

P. Desde el primer momento, buscaba que se pensara que lo que está

pasando hoy no es una crisis económica que será superada y luego, volverán

a ser las cosas como eran antes. Estamos en una crisis muy seria, y que

puede ser permanente, del sistema social en el que vivíamos y que creíamos

que íbamos a seguir teniendo. El uso de la historia, de lo que Vilar llamaba

“pensar históricamente”, es decir, con una cierta perspectiva crítica, puede

tener utilidad. Sobre todo si se evitan las visiones globales y esquemas

simplistas y se atiende a la realidad viva. Ya Thompson proponía ir a las cosas

concretas: lo que pasa y cómo pasa. Cómo vive las situaciones la gente, cómo

las siente. Esto, claro, es lo contrario de lo que hacen la mayor parte de los

llamados “científicos sociales” que trabajan con grandes modelos

interpretativos. Ése es el modo en el que intento ser socialmente útil:

incordiando. Acostumbra a provocar reticencias, pero si no te importa, resulta

más satisfactorio: no les gustas, pero te respetan.

P. De modo que su libro debería ser útil para entender la crisis. ¿También para

superarla?

R. Éste es un libro sobre la crisis, entendida como crisis social. Había un

mundo en el que se suponía que había alternativas. Y en la medida en que era

así, era imprescindible el juego de la negociación y la concesión. Hoy no hay

alternativa y lo que se avecina es un periodo de reconquista del pasado.

Quizás un día termine la crisis, pero no sabemos cómo será la salida de ella,

no sabemos si se recuperarán los puestos de trabajo que se han perdido.

Probablemente lo que se verá es que se han perdido muchas cosas que se

habían ganado y que habrá que volver a conquistarlas. La reforma laboral

significa la anulación de décadas de lucha para asegurar condiciones de

negociación sobre el trabajo. Habrá que rehacer esas condiciones, si es que es

posible. Hay que insistir en que ésta no es sólo una crisis económica. Eso sirve

4

para argumentar la austeridad: ahorremos y volveremos a estar como antes.

No. Nada volverá a ser como antes. La sanidad privatizada hasta extremos

indignos abre un mundo diferente en el que se habrá perdido la ilusión del

progreso y de la mejora de la situación a través de la negociación.

P. ¿Qué hacer?

R. No sé lo que hay que hacer. Si miro a mi alrededor, lo que veo como más

estimulante son los movimientos de base.

P. ¿Por qué?

R. Porque implican toma de conciencia. Son gente que experimenta la

degradación de sus condiciones y articula una forma de resistencia. Tenemos

una extraña situación: los jóvenes protestan en la plaza de Catalunya o la

Puerta del Sol, pero los padres votan al PP o a la antigua Convergència. ¿Qué

se puede esperar de esto? Nada. Porque apenas hay conciencia. En cambio,

los movimientos de base a partir de los propios problemas me parecen más

interesantes. ¿Cómo se articula luego esto? De momento hemos visto la

respuesta de Italia: “Váyanse todos a hacer puñetas. Todo está podrido. Todos

son unos chorizos”. Bien, pero a partir de ahí, que es la disolución del sistema,

no se hace nada. Los movimientos de base, vecinales, etcétera, son otra cosa.

El franquismo cayó, en parte, por el miedo a estos movimientos, incluyendo,

claro, los sindicatos. No eran los partidos los que daban miedo. A la gente se

la está castigando cada vez más, pierden derechos. Acabarán por protestar. El

problema será articular la protesta para darle forma de alternativa política.

Esto, hoy, no está nada claro. Y es un mal asunto porque mientras no haya la

amenaza de una alternativa será muy difícil obtener concesiones. Ni siquiera

se logrará que los que han de ceder se avengan a negociar. No tienen por

qué. Hoy, el nivel de protesta es controlable: basta la policía. No hacen falta

concesiones.

P. Sus críticas coinciden con las de quienes sostienen que los partidos

tradicionales responden más a intereses financieros que a los de la población.

R. Eso es algo muy claro. Llega la crisis y ¿qué se hace? Salvar a los bancos.

Pero no se salva a los de las preferentes ni a los desahuciados. No. Se salva a

los bancos y se les deja seguir igual. Un día me preguntaron qué opinaba

sobre unas detenciones, creo que de ETA y respondí: “Mientras no me digan

que han metido a Rato en la cárcel, esto no me impresiona”. La impunidad de

los mecanismos financieros para hacer lo que quieren es total. Y, finalmente,

se ha empezado a criminalizar la protesta.

P. Rato ya está al borde de la cárcel.

5

R. Habrá que verlo y, aún si entra, por cuánto tiempo. Los que se dedican a la

corrupción a lo grande, sobre todo si tienen conexiones políticas, acostumbran

a salirse con penas leves. Y luego, además, se les reducen con rapidez. Carlos

Fabra, el de Castellón, no sé cuánto tiempo ha pasado en la cárcel. Mucho no.

Pero lo peor no es cómo actúa la justicia, sino la absoluta indiferencia de la

gente respecto al problema. Me explicaba hace unos días un amigo mallorquín

que en Baleares están decididos a volver a votar al PP y que si se les reprocha

la corrupción replican que los otros también tienen, el PSOE, por ejemplo, en

Andalucía. Y no sirve de nada citarles el caso Matas. Se lo quitan de encima

diciendo que ya no es de los suyos. Es decir, la forma en que el PP ha pasado

sin castigo por una ola de acusaciones de corrupción es impresionante.

Porque en la lista de Bárcenas aparece Rajoy como receptor de sobres. Lo

grave es que la gente ha terminado por asumir que la corrupción es algo

normal. Como mucho, cuando alguien es afectado directamente, como en el

caso de las preferentes, acude a los juicios a gritar, pero aparte de eso no

parece tener más consecuencias.

P. Y esa corrupción, ¿es un problema judicial o sistémico?

R. Evidentemente, sistémico, por eso sorprende que haya habido una cierta

reacción por parte de servicios policiales y judiciales. Es un hecho asombroso

y también que no hayan podido pararlo desde arriba. Aunque es posible que,

precisamente, la multiplicación de casos sea lo que ha hecho que la gente

acabe por pensar que la corrupción es algo normal. Incluso en Podemos,

cuando se produjo el caso de Ramón Espinar, que vendió un piso con ciertas

plusvalías, la respuesta fue decir que cualquiera hubiera hecho lo mismo,

pasando por alto las complicidades asociadas, desde un padre dirigente de

Bankia a los demás factores que tuvieron que darse para que pudiera hacer

ese negocio. Que la gente de Podemos considere eso normal es

absolutamente escandaloso. A los pocos días leí un artículo del Gran Wyoming

en el que reflexionaba diciendo que con eso el PP ya podía estar tranquilo. Es

lamentable ver que el asunto se usa a veces para reclamar ejemplaridad y

también que la multiplicación de casos lleve a pensar que se trata de

conductas normales.

P. ¿Cuál es, en todo esto, el papel de los medios de comunicación?

R. Los medios de comunicación, y especialmente la radio y la televisión que

son los medios que alcanzan a más gente, muy por encima de los de papel,

tienen un función fundamental en la creación de opinión, aunque sólo sea

porque dan información. Información que seleccionan. Un ejemplo: las

informaciones que recibe un español normal sobre la guerra en Siria están

totalmente filtradas y preparadas para dar determinada imagen. Es posible

acceder a otras fuentes, pero es difícil para el ciudadano medio llegar a ellas

6

porque ni siquiera las conoce. La opinión se forma con los medios más

generales. Y ¿qué es lo que pasa? que los medios más potentes están

condicionados, primero, por sus propietarios; segundo, y más importante, por

la dependencia de esos propietarios de las instituciones financieras. Esto

afecta a radio y televisión y también al papel. Los medios de papel dependen,

en general, de créditos y de los grandes anunciantes. Las dos grandes

televisiones privadas, que son las que difunden informaciones que crean

opinión, es obvio que actúan de forma polarizada. Dan la noticia de que se

han creado x puestos de trabajo y se quedan tan tranquilos sin precisar qué

tipo de puestos de trabajo. Hay informaciones críticas, pocas, pero son

marginales. Los informativos están muy condicionados. La gente habla de la

libertad informativa que supone internet, pero esas informaciones carecen de

garantías. Así las cosas, el papel de los medios es determinante en configurar

lo que la gente acaba pensando y, con ello, lo que la gente vota.

P. ¿Habrá que plantearse la posibilidad de unos medios públicos que no

acaben siendo gubernamentales?

R. El problema es lograr que los medios públicos no sean gubernamentales.

Sería una gran cosa, pero no estimula ver lo que ha ocurrido con TVE, que ha

llegado a tal grado de descrédito que ya ni siquiera tiene influencia. Hubo un

momento en el que los grandes partidos tenían sus propios medios que eran

leídos por parte de la población, y el resultado era una pluralidad informativa.

Pero eso fue devorado por la potencia de los grandes medios. Parecía que

internet sería la solución y, de hecho, yo sigo algunos diarios de la red, pero

me pregunto cuánta gente depende de ese tipo de información.

P. Es cierto que los partidos, sobre todo los comunistas, tenían sus propios

medios, pero ni L’Humanité ni L’Unità eran modelos de objetividad.

R. Es que tenían que jugar a la defensiva, en la medida en que los otros

medios jugaban contra ellos. Y el resultado es que se han perdido las culturas

sectoriales. No hace mucho leí una tesis sobre la CNT en la que se explicaba

que había un lector sindicalista que encontraba en el diario del sindicato, en el

círculo que frecuentaba, en el ateneo popular, unas informaciones diferentes.

Esta cultura sectorial se la ha comido la máquina del espectáculo. Y los

medios de comunicación han perdido, a la vez, función crítica. Me refiero a los

que tienen posibilidades de llegar a la mayoría.

P. ¿Significa esto que el debate ideológico queda circunscrito a las élites?

R. En las informaciones que llegan al ciudadano medio, el debate ideológico

no existe. Tampoco parece reclamarlo nadie. A veces hay cosas interesantes.

Por ejemplo, cuando se produjo el debate sobre el Brexit se publicaron

7

algunos textos de interés. Leí uno en el que se explicaba que la gente, antes

del referéndum, había llegado a un alto grado de indiferencia respecto a las

elecciones porque se consideraba que todos los políticos eran iguales. Y esa

gente vio en el referéndum la posibilidad de hacer sentir su voz, de oponerse

a esas élites que les decían lo que tenían que pensar, lo que tenían que hacer.

En ese momento, Tony Blair escribió un artículo alarmado por esos grupos

que, decía, mezclaban cosas de la extrema derecha y de la extrema izquierda.

Pero lo que de verdad le preocupaba es que se erosionaba a las élites (con el

funcionamiento bipartidista de una derecha conservadora y una

socialdemocracia asimilada: Clinton, Blair, Felipe González) y que éstas

perdieran el crédito que les permitía mantener las reglas del juego. Blair

clamaba contra el rechazo de las élites. Ése es también el problema que se da

en Estados Unidos: la negativa a aceptar la dirección de las élites que son las

que piensan por todos y se preocupan también por todos. Además, hay

pensadores de todo tipo para que se pueda elegir lo que uno quiera. El

descrédito de esta forma de hacer política es un asunto serio. La cuestión es

qué saldrá de esta desconfianza.

P. Este descrédito, ¿está relacionado con la subordinación de los partidos a la

economía?

R. La subordinación de los partidos a los podres económicos se debe a

diversos factores. El primero es que dependen de ellos para subsistir. Se

puede ver perfectamente en un caso, el de Unió Democràtica de Catalunya.

¿Qué pasa cuando un partido pierde su capacidad de influir? Estalla, se

comprueba que detrás deja una deuda insoportable y nadie quiere hacer

donativos porque ese partido ya no aporta nada. Hace un tiempo, un amigo de

un ayuntamiento cercano a Barcelona me explicó que el consistorio,

dominado por ERC, estaba pensando en tomar ciertas medidas que afectaban

a algún negocio de la Caixa. La entidad les recordó amablemente que el

partido tenía una deuda por pagar. Esto por un lado. Por otro, los políticos,

necesitan asegurarse la tolerancia para cuando terminen su función pública.

Lo de las puertas giratorias no es una broma. Desafiar al sistema sería una

locura. Por esa vía se llega a situaciones delirantes, como en Estados Unidos,

donde los generales y almirantes se incorporan a las empresas de armamento

en cuanto dejan el servicio activo. Esto provoca grandes condicionantes

respecto a las inversiones en armas. Paralelamente, como ya hemos visto, los

medios de comunicación dependen de los poderes económicos, de forma que

los partidos saben que recibirán un trato u otro según cómo traten a esos

poderes. Es evidente, por ejemplo, que los de Podemos saben que prensa,

radio y televisión los van a tratar mal. En cambio, la televisión trata de una

forma muy diferente a ese empleado en excedencia de la Caixa que se llama

Albert Rivera. Los de Podemos, cuando salen en los medios, es para ser

criticados. Nada que ver con los masajes a Rivera.

8

P. ¿Esto es lo que el marxismo clásico llamaba la determinación económica en

última instancia?

R. Hay muchas pruebas de que se da esa influencia de la economía sobre la

política. Una de ellas es que, cuando se produjo la crisis y las empresas, tanto

en Estados Unidos como aquí, fueron víctimas de sus propias especulaciones,

sus problemas se resolvieron con dinero público. El dinero que hubiera tenido

que servir para servicios sociales, fue utilizado para rescatar bancos. Y hay un

ejemplo aún más claro: la impotencia de los gobiernos, tanto en América

como en Europa, para conseguir que paguen impuestos las grandes

empresas. Es un escándalo, tanto por la tolerancia en la evasión hacia

paraísos fiscales como por lo poco que pagan todas ellas. Pagan mucho

menos que cualquier ciudadano normal y eso se debe al control de la política

por las empresas.

P. ¿Frente a eso habla usted de inventar un mundo nuevo?

R. Bueno, con esto me refiero a cómo salir de la situación presente. Es

evidente que la vieja fórmula de la socialdemocracia está agotada. No hablo

sólo del PSOE, pasa lo mismo con los socialistas en Francia; los laboristas, en

Inglaterra, el Partido Demócrata, en Estados Unidos, que en la época de

Roosevelt o Johnson era otra cosa. Hoy la socialdemocracia se muestra

impotente para hacer leyes que sometan a la gran empresa. El problema es

encontrar una solución. Aquí se han apuntado soluciones de futuro. Una de

ellas es la que dio la alcaldía de Barcelona a Ada Colau y otras alcaldías a

Podemos. Consistió en apoyarse directamente en las organizaciones sociales,

vecinales… entidades que expresan las necesidades de los de abajo y que no

encuentran acogida en los partidos tradicionales. El problema de esto es la

falta de un programa sistemático, de modo que puede ser útil en algún

momento, pero resulta difícil el control para dirigir una acción política

continuada. Hemos podido ver como a Podemos se le escapan de las manos

las actuaciones en Cataluña, en Valencia, en Galicia. Hay una fuerza real que

está en los de abajo pero que resulta difícil de articular en un proyecto. Esto,

tal vez, sugiere que hay que buscar otro tipo de propuestas. ¿Qué puede

sustituir el papel que tradicionalmente han jugado los partidos? No lo

sabemos, pero sí sabemos que el conflicto social sigue vivo. En todo el mundo,

aunque con mayor fuerza en el mundo subdesarrollado que en Occidente,

donde las cosas están más controladas.

P. ¿Por ejemplo?

R. Hay movimientos campesinos que luchan por mantener los derechos sobre

la tierra y sobre el agua. Hay trabajadores que se enfrentan a las reformas

laborales. Hay todo un mundo que emerge en una protesta que los partidos

9

no recogen. Lo hicieron en el pasado, pero hoy ya no son capaces. Esto cuaja

en proyectos más amplios. Los movimientos campesinos, por ejemplo,

enlazan proyectos de relación entre ellos. En Honduras, el pasado año

mataron a un montón de dirigentes campesinos (campesinos e indígenas allí

son lo mismo). Los campesinos tienen problemas con las multinacionales;

algunas, por cierto, de China. Son gente que mantiene vínculos con Vía

Campesina, una fuerza de protesta emergente que aún no es una amenaza

real, pero es una esperanza. Algunos economistas críticos sostienen que la

reforma ya no es posible y que hace falta una transformación profunda que

liquide el Estado en su funcionamiento actual, dando pie a una alianza

transnacional. No es seguro que las cosas evolucionen por ese camino, pero

es más probable que la solución salga de abajo que de arriba. Nadie sabe

cómo será el futuro, pero sí sabemos que habrá que reinventar muchas cosas

para que se produzcan los cambios necesarios. De todos modos, los de arriba

vigilan y los nuevos medios de comunicación les ofrecen grandes

posibilidades. Las modernas tecnologías son totalmente vulnerables al control.

Por eso hemos podido oír las expresiones más íntimas de algunos

sospechosos, porque estamos en un mundo donde el grado de control es muy

considerable. De todas formas, habrá cambios porque hay un problema grave:

la desigualdad. Nos hallamos en una situación de estancamiento económico;

al menos eso dicen las previsiones y nadie sugiere que haya esperanza de

salir de ese estancamiento.

P. Estancamiento económico más nuevas tecnologías no sugieren la creación

de empleo.

R. Las nuevas tecnologías minimizan los costes salariales y aumentan los

beneficios. Un economista estadounidense señala que lo importante ya es

saber quién será el dueño de los robots, es decir, a quién deben beneficiar las

nuevas tecnologías. En estos momentos, el estancamiento está generando

miedo porque seguimos en una situación de burbuja en la que se combinan

precios altos, tanto en el sector inmobiliario como en la bolsa, con tipos muy

bajos. Esto puede producir un nuevo estallido, entre otros motivos porque,

sobre todo en Estados Unidos, la banca ha vuelto a las andadas. En el mundo

construido tras la segunda guerra mundial, en el que crecía la propiedad,

crecían los salarios, en el que los sindicatos cooperaban con la política

económica y las empresas lo aceptaban porque las cosas iban bien, cabía una

perspectiva de futuro en el que todo iba rodado. Pero esto se acabó en los

setenta. Cuando se vio que desaparecía la amenaza de un estallido

revolucionario, los empresarios decidieron que ya no necesitaban seguir

pagando una cuota para que todo funcionara y que se podía volver al viejo

orden, cuando el dueño era el dueño y los trabajadores doblaban la cabeza y

trabajaban sin más. Y ahí estamos, pero la solución ya no es volver atrás.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Es evidente que la escasez de recursos

10

para los servicios sociales está relacionada con la escasez de ingresos vía

impuestos. La parte de león debería proceder de los impuestos que pagasen

las empresas, pero éstas tienen, todas, filiales en el extranjero, lo que les

permite llevarse los beneficios. Y la solución que aplican los gobiernos es la

austeridad que afecta sobre todo a los de abajo. El futuro no puede seguir

siendo igual, pero no se ven propuestas claras.

P. ¿Radica ahí la crisis de la socialdemocracia?

R. La socialdemocracia tiene el problema de que exige convencer a los que

tienen el dinero de que perder algo evitará una ruptura total. Esto funcionó

mientras se dio la amenaza del comunismo. En los setenta se vio que los

comunistas de los países occidentales no tenían capacidad transformadora.

Tampoco voluntad: en el 68 los sindicatos, tras conseguir un aumento de

sueldo, se fueron a casa; en Checoslovaquia no se aceptaron los cambios

transformadores. Al mismo tiempo se vio que la Unión Soviética no era

ninguna amenaza real, de hecho, nunca lo había sido. En ese momento, los

empresarios decidieron que ya no había que seguir pagando factura alguna.

En los años veinte Karl Kraus escribió un texto precioso. Decía que a él el

comunismo le daba igual pero que bienvenido fuera mientras representara

una amenaza para los capitalistas, una amenaza que no les dejaba dormir

tranquilos. Desde los años setenta duermen a pierna suelta. En 1978, con

Jimmy Carter de presidente y los demócratas controlando las dos cámaras, los

sindicatos propusieron una reforma de las relaciones laborales que defendiese

a los trabajadores de la ofensiva que sufrían por parte del empresariado. La

ley superó el Congreso pero se estancó en el Senado por las embestidas

empresariales y nunca llegó a ser aprobada. Entonces, un dirigente sindical

del sector del automóvil renunció a su puesto en los órganos de mediación

social y denunció que se estaba produciendo una guerra de los empresarios

contra los trabajadores. Los cambios estaban en marcha, luego siguieron en

Europa con Margaret Thatcher, para extenderse más tarde a toda Europa,

especialmente tras la crisis de 2008. Se impusieron los discursos que

sostenían que la sociedad no existe, que sólo hay individuos. De modo que

nos encontramos en un mundo con reglas nuevas. ¿Tienen capacidad de

respuesta los sindicatos? ¿Tienen parte de culpa en la situación? Es evidente

que algo hicieron mal cuando todo iba sobre ruedas. En Alemania, cuando

todo era una balsa de aceite, los socialdemócratas tenían crédito, los

empresarios no se oponían a cesiones económicas, los sindicatos eran tan

felices que creyeron que lo suyo era gestionar la situación. Luego se produjo

la crisis, los empresarios se negaron a seguir colaborando y los sindicatos ya

no tenían capacidad de respuesta porque habían renunciado a mayores

avances, se habían contentado con lo que les daban sin percatarse de que

eran dádivas. Hoy la respuesta es difícil. En España, la reforma laboral

desarboló a los sindicatos. Por completo. ¿Se habían acomodado? Quizás sí,

11

pero no sólo ellos. Fue todo el sistema el que se acomodó porque había el

convencimiento de que todo seguiría siempre igual y no ambicionaron más

cambios. ¿Caben parches para recomponer la situación? No lo parece.

P. ¿El socialismo, no el Partido Socialista, es una alternativa?

R. Socialismo quiere decir hoy que los otros deben temer que haya una

alternativa y que alguien pueda organizarla. Eso, hoy no existe. La

socialdemocracia tenía como objetivo el cambio dentro del sistema. Y

consiguió no pocas cosas, por ejemplo, el estado del bienestar. Pero cuando

llegó ahí, se quedó sin programa porque no pretendían cambiar la sociedad. Y,

lo que es peor, en medio, sus dirigentes se aflojaron y consintieron retrocesos

de los sindicatos, permitieron las derivas económicas que han llevado a la

crisis. La relajación de los controles sobre el sistema financiero la

protagonizan Clinton, Blair, González. Es cierto que crearon una estructura de

derechos sociales, pero luego resultó que no se podía pagar. No sé si el

socialismo se replantea el futuro. Los sindicatos están muy debilitados.

Además, su función no es la lucha sino la negociación. Lo que falta es la

capacidad de presentarse como alternativa a un sistema corrompido y

depredador. Esta alternativa no puede ser ni una socialdemocracia que se ha

acomodado y podrido ni el socialismo identificado al mundo soviético, que

también falló. La prueba es que, cuando se hunde la Unión Soviética, detrás

no deja nada. Así, pues, hay que reinventar el socialismo. Hay que recuperar

la idea de que cabe la esperanza de un sistema sin los vicios de éste.

10/11/2016

12

En la muerte de Fidel Castro

Joaquim Sempere

El asalto en 1953 del Cuartel Moncada por Fidel Castro y un puñado de

jóvenes revolucionarios cubanos fue el preludio de la lucha armada que

culminó con la entrada en La Habana del ejército rebelde, con Fidel Castro y

Ernesto “Che” Guevara a la cabeza, el 1 de enero de 1959. El gobierno que se

impuso tenía rasgos poco definidos, entre nacionalistas, socialistas y

populistas. Pero pronto tomó un cariz claramente socialista debido a los

inmediatos intentos yanquis de derribar el nuevo régimen cuando éste dejó

clara su voluntad de proceder a una reforma agraria de verdad y a otros

ataques a los intereses norteamericanos. Estos intentos y el bloqueo

comercial de la isla empujaron al gobierno cubano a los brazos de la Unión

Soviética de Jruschov, dispuesta a apoyarlo. A este apoyo siguió la asunción

por los revolucionarios cubanos de una ideología que no formaba parte de su

cultura inicial: recuérdese la animadversión del PC cubano hacia quienes

veían como aventureros durante la lucha en Sierra Maestra. El

marxismo-leninismo proporcionó una doctrina ya codificada, con sus textos

sagrados, y la influencia soviética llegó a impregnar buena parte del discurso

y la práctica política del nuevo régimen. Por desgracia esta influencia tuvo un

coste no insignificante para el pensamiento político: deriva dogmática y

anquilosamiento. Sin embargo, el grupo dirigente cubano, en el que

destacaban Ernesto Che Guevara y el propio Fidel Castro, impusieron su

impronta. A diferencia de otros regímenes apoyados por la URSS, Cuba nunca

fue un país vasallo de la Unión Soviética, pese a la proximidad de los Estados

Unidos. Frente al estilo rígido y burocrático soviético, conservaron un frescor y

unos planteamientos más románticos y radicales en una línea igualitarista y

antiimperialista. El antiimperialismo no fue un adorno retórico, sino que dio

lugar al apoyo activo de distintos focos guerrilleros en América Latina y de

otros países del Tercer Mundo implicados en luchas de liberación, como

Angola, por donde pasaron miles de militares cubanos como asesores y como

luchadores, así como educadores y personal sanitario. Nelson Mandela

reconoció la contribución cubana a la emancipación africana. Fidel Castro fue

también una figura clave en la Tricontinental (reunida por vez primera en La

Habana en 1966 para unir a los pueblos excolonizados en un frente mundial

liberador) y, en general, se convirtió en una figura destacada del

antiimperialismo a escala mundial. Cuba ha facilitado también procesos de

paz en Guatemala en 1992 y en Colombia en la actualidad. El igualitarismo

teórico se tradujo en un esfuerzo práctico permanente para impedir la

cristalización de una casta privilegiada. El intento no llegó a buen puerto: la

Cuba socialista vio el surgimiento de una nueva clase de funcionarios,

encuadrados en el Partido Comunista, que gozaban de privilegios políticos,

13

con acceso exclusivo a tiendas especiales y mayor libertad para viajar al

extranjero, pero con niveles materiales muy poco diferenciados de los del

resto de la ciudadanía. Los observadores extranjeros de la grave crisis que

representó la desaparición de la URSS en 1991, el llamado "Período especial",

destacan que el igualitarismo real vigente en el país hizo mucho para

mantener la cohesión social y la confianza popular en el equipo dirigente en

un contexto de súbita escasez.

Fidel tuvo un papel muy importante en la conservación de esta confianza

popular. Claves de esta confianza fueron su carisma personal y su voluntad

pedagógica, expresada en sus arengas interminables, que eran a la vez

educación político-moral y ritual de comunión entre líder y masas. Fidel Castro

y Che Guevara pensaban y sentían por su cuenta, más allá de las anteojeras

del marxismo-leninismo oficial. En el caso de Fidel, la veracidad de sus

palabras llegaba al corazón de la gente, tanto de las masas como de los

innumerables visitantes extranjeros que conversaron con él. Uno de esos

visitantes describía al “Comandante” como “el ama de casa de Cuba” por su

preocupación por los problemas concretos de la existencia cotidiana de sus

conciudadanos. Esta preocupación, loable e infrecuente en los jefes de estado,

tenía sus pros y sus contras. Entre sus contras cabe señalar un estilo de

gobernar que ha hecho daño en la vida pública de la Cuba socialista: la

tendencia de la dirigencia política a resolver todos los problemas, en

detrimento de la iniciativa de la gente y de su capacidad de autogestión.

Esperar las consignas de arriba se convirtió en vicio nacional y en factor

inhibidor del desarrollo del socialismo, impensable sin la iniciativa de la

ciudadanía.

Los éxitos en la alfabetización universal y la escolarización, así como en el

sistema nacional de salud, que, además, resistieron bien las calamidades del

Período especial, son tan evidentes que ni siquiera los más acérrimos

enemigos del socialismo cubano han podido negarlos. Son éxitos que revelan

el compromiso real del régimen con el bienestar de la población. No son los

únicos. Cuba ha desarrollado una capacidad científica sorprendente: con el 2%

de la población de América Latina tiene el 11% del personal científico del

subcontinente. Esto explica su potencial en las áreas de la medicina y la

biología, que le ha permitido convertir en objeto de exportación estos

servicios (clave en los intercambios con la Venezuela bolivariana). Otro logro

ha consistido en desarrollar un sentido de comunidad que marca también una

diferencia con los demás países de América Latina. El documental filmado en

2006 por Faith Morgan titulado The Power of Community revela que la

supervivencia de la población cubana tras la caída de la Unión Soviética y el

corte brusco del suministro de petróleo y otros artículos, entre ellos los

fertilizantes para la agricultura, debió mucho a la cooperación espontánea de

una población que había crecido con valores solidarios y colaborativos.

14

El Período especial reveló también otras cosas. Reveló que no se había

adoptado un modelo económico más resiliente y autosuficiente, sino que se

seguía dependiendo demasiado del monocultivo de la caña de azúcar y de su

exportación, junto con la de otros pocos productos: café, tabaco y níquel.

Depender de un solo proveedor de energía, la URSS, acentuaba la fragilidad

de la economía del país. Al hundirse el régimen soviético, Cuba vivió un grave

colapso energético y alimentario y se vio obligada a adoptar una agricultura

más libre de maquinaria y agroquímicos, de manera que hoy Cuba es el país

del mundo con mayor cuota de agricultura ecológica, aunque el cambio se

haya debido más a la pura necesidad que a planteamientos deliberados. El

cambio, sin embargo, vino facilitado por el hecho de que existían varios

departamentos universitarios y centros de investigación que llevaban años

trabajando en la agricultura ecológica, dato que sorprende en una sociedad

donde la doctrina oficial era un marxismo insensible a los problemas

ecológicos, e indica que en Cuba había vida intelectual más allá del

oficialismo. Con la experiencia del colapso energético posterior a 1991

algunos observadores han lamentado que Cuba no emprendiera una línea

coherente de corte ecologista, pero seguramente es pedir demasiado cuando

la primera preocupación es la supervivencia. ¿Qué otro país del mundo ha

emprendido esa línea?

La prensa del mundo entero no cesa de hablar del “dictador” a propósito de

Fidel Castro. Es indiscutible que el régimen cubano niega la libertad de prensa

y otras libertades, pero el problema va más allá del país caribeño. Cuba ha

vivido durante más de medio siglo sometida a un asedio que obligaba a cerrar

filas y defenderse de ataques inmisericordes. Se ha recordado estos días que

Fidel fue víctima de 638 tentativas de asesinato y que hubo varios intentos de

invasión. El más duro fue el de Bahía de Cochinos, con el desembarco de

1.600 combatientes, en fecha tan temprana como 1961. El bloqueo comercial,

además, ha tenido efectos graves. Pero es que en América Latina todos los

intentos serios de cambio social hacia la izquierda han sido derribados por la

violencia directa o indirecta de los Estados Unidos: Arbenz en Guatemala en

1954, Allende en Chile en 1971, el sandinismo en Nicaragua cayó en 1990 tras

diez largos años de hostigamiento militar de la “contra” financiada por los

Estados Unidos. Por no hablar de la represión brutal de los milicos en Brasil,

Uruguay y Argentina para exterminar la oposición radical de izquierdas, el

régimen militar de Stroessner en Paraguay y del hostigamiento de iniciativas

sociales emancipadoras más modestas y locales, con el secuestro, tortura o

asesinato de miles y miles de sindicalistas, miembros de comunidades

indígenas, líderes vecinales, sacerdotes y activistas de muchas causas a

manos de bandas mercenarias al servicio de unas oligarquías implacables

aliadas de los Estados Unidos —que, por cierto, no suscitan ninguna protesta

de quienes ven la paja en el ojo cubano y no la viga en los ojos de nadie más.

De hecho, vista la escasísima violencia política de estos sesenta años, Cuba

15

aparece como un oasis entre los regímenes latinoamericanos, tal vez

comparable sólo a Jamaica y Costa Rica. ¿Qué otro país de la región puede

mostrar un balance tan pacífico? Narcotráfico, paramilitares, escuadrones de

la muerte, golpismo: la historia reciente de América Latina ofrece escenarios

estremecedores. Es fácil desde las atalayas europeas juzgar severamente la

falta de libertades —y otras lacras, como la homofobia— de un régimen como

el cubano, y es posible que se hubiera podido mejorar la situación en este

orden de cosas. Pero a cien millas del gigante imperialista las amenazas se

perciben con más apremio y aconsejan protegerse cuando lo que persigue el

enemigo es la rendición incondicional, la renuncia a la soberanía y a la

dignidad nacional. Quienes claman por la falta de libertades en Cuba deben

legitimar este clamor exigiendo a los Estados Unidos y al imperialismo

capitalista que dejen de una vez a los pueblos seguir su camino sin interferir

ni masacrar a sus poblaciones y cesen de apoyar a los golpistas y matones

que completan su trabajo sucio.

En años recientes, con la retirada de Fidel de los organismos del estado y el

acceso al gobierno de Raúl Castro empezó a abrirse la economía cubana al

mercado siguiendo en parte la política vietnamita del Doi Moi. Gracias a esta

política, Vietnam, que antes debía importar arroz, se ha convertido en el

tercer exportador mundial de este cereal, y ha experimentado mejoras en su

desempeño económico. En Cuba, en varias ocasiones, se había permitido a los

campesinos vender parte de su producción en mercados libres, y así habían

tenido lugar incrementos significativos de la producción alimentaria. Pero los

dirigentes, impregnados de un igualitarismo extremo, veían con malos ojos las

desigualdades que generaban estos mercados libres: se daba marcha atrás,

con el consiguiente retroceso en la producción de alimentos y el

empeoramiento de las condiciones de vida de la población. La desconfianza

doctrinaria hacia el mercado en general ha hecho daño; sigue paralizando o

frenando los intentos recientes de Raúl Castro, más decididos que los intentos

anteriores pero también erráticos. Es fácil imaginar el vértigo que se debe de

apoderar de los dirigentes cubanos cuando observan la evolución de China

hacia un capitalismo irrestricto. Vietnam no ha llegado tan lejos, y por eso

infunde menos temor. Pero ¿cómo acabaría un Doi Moi caribeño, sobre todo

teniendo en cuenta a los numerosos cubanos de Florida, dispuestos a

desembarcar con sus fortunas en dólares a la primera ocasión? Fidel llegó a

personificar la integridad de la Revolución, su voluntad numantina de

preservar sus conquistas, incluso al precio de menoscabar el bienestar de su

pueblo por un igualitarismo mal entendido. Es comprensible que mientras ha

vivido haya sido un valladar frente a reformas percibidas como demasiado

audaces y, en todo caso, de final incierto. Ahora la decisión estará en manos

de sus sucesores.

La experiencia terrible del Período especial y de los años subsiguientes hizo

16

sufrir una escasez dolorosa durante años, erosionó la moral pública, fomentó

la corrupción, agrietó la solidaridad colectiva: por eso ha dejado tal vez un

país con menos defensas y menos voluntad para seguir una senda demasiado

asociada a sacrificios personales. ¿Cómo actuarán las nuevas generaciones?

¿Habrá en el país una masa crítica suficiente para sostener un socialismo

renovado capaz de resistir y asumir los nuevos retos? Es posible que Cuba,

como experiencia socialista, acabe naufragando también, aunque dejando

muchas menos heridas que la URSS y la China maoísta y tal vez una evolución

ulterior menos traumática. Ya se verá. En cualquier caso, la historia de la

Cuba de Fidel Castro quedará como un ejemplo de generosidad colectiva, de

solidaridad con otros pueblos y como una tentativa de mejorar la vida y de

salvar la dignidad nacional en un mundo de hienas y buitres dispuestos a

impedir a toda costa cualquier tentativa de emancipación de los pueblos y, de

paso, a sacrificarnos a todos al servicio de sus ambiciones malsanas.

29/11/2016

17

Trump, Castro y nosotros

Albert Recio Andreu

I

La victoria electoral de Donald Trump y el fallecimiento de Fidel Castro son

acontecimientos desconectados entre sí. Han ocurrido en un mismo plazo de

tiempo por mera casualidad. Pero ambos apelan, de forma totalmente

distinta, a los problemas actuales de la izquierda. Ambos nos preguntan por

cómo vamos a actuar en los próximos años. Ambos nos hablan de fracasos,

impotencias y de dificultades en las políticas emancipatorias. Y por eso me

tomo la osadía de comentarlos conjuntamente.

II

El resultado de las presidenciales norteamericanas son un paso más hacia la

barbarie. Quienes ahora minimizan la importancia del radicalismo de Trump y

confían en que el “establishment” le pondrá seso, parecen ignorar el legado

de anteriores presidentes, especialmente el de Bush hijo, y supervaloran el

sentido de contención del “establishment”. La inacabada guerra mundial, que

se desarrolla sobre todo en suelo de Oriente Próximo y Afganistán, y sus

secuelas de desplazamientos masivos de personas en busca de refugio o la

oleada de terrorismo yihadista que ha generado sufrimiento en muchos

países, son sin duda la secuela más terrorífica de aquella política (sin contar

que a este legado de terror han contribuido otros elementos de tipo local o

regional). Y fueron estas mismas élites sociales las que propiciaron las

políticas de desregulación financiera que nos condujo de cabeza a la crisis y

las que impusieron las políticas de austeridad. Tan solo con que Trump

imponga una cuarta parte de sus propuestas, las posibilidades de empeorar

sustancialmente las cosas están ahí, y apuntan en muchas direcciones:

políticas racistas, machistas, xenófobas, antiobreras…

No acierto a ver en las propuestas de política económica el pálpito keynesiano

que algunos vislumbran. Es dudoso que el neoproteccionismo signifique la

vuelta de la industria, y en cambio es mucho más probable que las rebajas de

impuestos a los ricos (y el programa privatizador de construcción de

carreteras) signifique no sólo mayores desigualdades sino también nuevas

oportunidades de burbujas especulativas. Y es seguro que si se imponen las

nuevas políticas energéticas del lobby petrolero estaremos dando nuevos

pasos hacia la catástrofe ecológica. En este sentido, Trump significa una

nueva vuelta de tuerca en una derechización creciente de la política

americana iniciada con la premonitoria candidatura de Barry Goldwater en

18

1964 (sólo obtuvo 50 votos presidenciales, todos en el Sur más conservador) y

consolidada después con Reagan, los Bush y el “tea party”. La izquierda del

momento, que tomó a choteo el fracaso de Goldwater, no supo advertir que se

empezaba a enfrentar a un proceso de mucha mayor profundidad que

acabaría trayendo el neoliberalismo primero y nos conduciría a la actual

situación de auge del radicalismo conservador.

Hay un análisis reconfortante para la izquierda sobre por qué ha ganado

Trump. Contiene una parte de verdad, aunque a mi entender se deja en el

tintero cuestiones cruciales. Lo cierto es que el triunfo de Trump posiblemente

entierra definitivamente la “tercera vía” y es, al mismo tiempo, un efecto del

modelo de globalización y de políticas económicas y sociales impuestas

durante los últimos años. La gente pobre está harta de cierres de fábricas,

desempleo de larga duración, precariedad laboral, pobreza. Y acaba votando a

un candidato fuerte con un programa conservador que promete generación de

empleo para los nativos. Y, también, una parte de esta misma clase

trabajadora ha dejado de movilizarse electoralmente porque está

desencantada con las políticas llevadas a cabo por sus tradicionales

representantes (en este caso resulta evidente que Hillary Clinton era alguien

demasiado desgastado y demasiado próximo a las élites financieras para

generar entusiasmo entre sus potenciales votantes).

Todo ello es cierto, pero demasiado simplista. Por un lado, podría parecer, en

base a este diagnóstico, que basta con que la izquierda ofrezca un verdadero

programa anti-liberal para reanimar a sus bases potenciales. Y por el otro, que

toda la responsabilidad del giro electoral se debe a que la clase obrera ha sido

abducida por una falsa promesa de empleo mediante un populista discurso

anti-globalización. Esta es una explicación especialmente apreciada por los

progresistas bienestantes que siempre han mirado con cierto desprecio a la

clase obrera real. Al simplismo de la explicación se suma un cierto deje

clasista.

Hay varias cuestiones que exigen matizar esta explicación. En primer lugar, es

cierto que se ha combinado desmovilización y cambio de orientación del voto

obrero, pero esta ni ha sido tan radical como se explica ni hubiera sido

suficiente para el cambio. Analizando lo ocurrido en los cuatro estados que

han sido claves para decantar el resultado final (Pennsylvania, Ohio, Michigan

y Wisconsin) se observa una regularidad persistente: Clinton ganó en los

condados de las grandes áreas urbanas (Philadelphia, Scranton, Pittsburg,

Cleveland, Cincinnati, Columbus, Toledo, Detroit, Flint, Lansing, Milwaukee,

Madison) y perdió en el resto. Más que en las áreas urbanas de clase obrera,

donde se decidió el giro electoral fue en las pequeñas y medianas ciudades

donde impera una cultura local conservadora (y donde el cierre de alguna

planta fabril ha generado un trauma catastrófico). El espacio social en el que

19

se desenvuelven las personas influye también en sus percepciones y valores,

y estos resultados apuntan a que las respuestas reaccionarias a los problemas

de la gente tienen mayores oportunidades allí donde el ambiente está

impregnado de valores tradicionales. Con ello no pretendo reducir el tema a

una contraposición urbe cosmopolita–campo conservador (incluido el

industrializado), sino sugerir que las respuestas que da la gente a sus

problemas están mediatizadas por el medio social en el que viven. Y que, por

tanto, la izquierda debe pensar en una intervención global, sostenida, bien

adaptada en los diferentes espacios. Pensar una intervención comunitaria que

haga florecer respuestas alternativas a las crisis generadas por el capital.

Trump ha ganado además porque ha contado con muchos medios, con una

estrategia comunicativa bien orientada para sus intereses, y con la importante

base que supone la gente organizada en comunidades religiosas

conservadoras e instituciones reaccionarias. Lo que a la gente le lleva a votar

reaccionario no es sólo el bolsillo, es también tener la cabeza dominada por

ideas, valores o actitudes reaccionarias. Y esto nos obliga no sólo a pensar en

términos de alternativa económica, sino también en términos de valores, de

cultura y de relaciones sociales. Nos obliga a salir del estrecho economicismo

que propagó la versión más cutre de la tradición comunista y actuar en planos

diversos y combinados. Es cierto que también en eso la derecha nos lleva

ventaja, no sólo con las consolidadas organizaciones a las que me he referido

anteriormente, también con los mensajes subliminales que a diario recibimos

de los medios de comunicación (incluyendo muchos de los nuevos). Por ello,

también es necesario entender que sólo con respuestas económicas no basta.

Y que una izquierda que promueva una multiplicidad de formas de acción

social, de generación de comunidad, tiene mayores posibilidades de

consolidar una base social suficiente.

III

Si la victoria de Trump expresa una nueva fase de consolidación del proyecto

reaccionario de la derecha, el fallecimiento de Fidel Castro constituye un

episodio terminal de la historia fallida del que para entendernos podemos

llamar “experimento soviético”. Mucha gente de izquierdas llora hoy a Fidel

Castro. Seguramente porque con todos sus defectos y fracasos fue una

persona más íntegra y compleja que otros presuntos revolucionarios. La Cuba

de Fidel no es el gulag norcoreano, ni Fidel Castro un corrupto como Ortega.

Fidel representó para mucha gente la utopía, una utopía de habla hispana. Y,

a pesar de que la imagen de este modelo se ha ido degradando, nunca ha

llegado a perder del todo un pálpito de rebelión. Quizás porque para mucha

gente lo que cuenta es que, al menos, en Cuba se han garantizado algunos

derechos básicos como la sanidad o la educación, y a pesar de que la gestión

económica nunca ha garantizado la soberanía alimentaria, se han evitado al

20

menos las hambrunas que han azotado a muchos países pobres.

Pero esto, por sí mismo, ni garantiza que el modelo cubano pueda sobrevivir

por mucho tiempo, ni que sea interesante como modelo a seguir. Ni en lo

económico, ni en el campo de las libertades políticas, ni en lo social. Al fin y al

cabo, la revolución cubana acabó convirtiéndose en una continuación de un

modelo soviético en el que se combinó una gestión económica de tipo

burocrático con un modelo político autoritario (sin llegar a la brutalidad de las

purgas estalinistas), que ha impedido el desarrollo de una sociedad

democráticamente madura y ha reprimido cuestiones que ninguna sociedad

digna debería reprimir, como la homosexualidad o la libertad creativa. Es

cierto que el cerco norteamericano condicionó la política cubana, y

favorecieron que acabaran siendo súbditos del modelo soviético. Pero el cerco

no explica los errores propios ni permite obviar que la combinación de

burocratismo y autoritarismo forman parte de un modelo de pensamiento

bastante implantado en una parte de la izquierda.

Por ello, el mayor homenaje que puede hacerse a los valores revolucionarios

que encarnaron personas como Fidel Castro o el Che Guevara no es mitificar

una experiencia fallida (hace muchos años un amigo mío publicó con el

seudónimo Antonio Castaños un breve análisis que tildó a estos experimentos

como prehistoria del comunismo), sino tratar de elaborar un proyecto que

supere los defectos detectables en aquella experiencia. Creo que hay al

menos en dos planos donde esto es evidente. De una parte, el de la gestión

económica. La pretensión de un modelo social donde una burocracia ilustrada

planifica toda la actividad económica de la sociedad ha resultado tan utópica

como su rival (la utopía del mercado completamente competitivo sin

monopolios ni externalidades). De otra, la cuestión de las libertades resulta

crucial en planos tan diversos como la sexualidad, los modelos de relación

personal, la capacidad de organización, de crítica, de creación. Competir con

la irracionalidad (y al mismo tiempo el atractivo) de la dictadura del

consumismo, desarrollar una sociedad con sensibilidad medioambiental (y por

tanto con sentido de la autocontención), sólo parece factible si la gente

entiende que lo que “pierde” en términos de utopía consumista lo compensa

con capacidad de actuar en otros planos. El modelo soviético trató de

construir un hombre nuevo en base a la burocracia y la disciplina, y allí generó

un sufrimiento innecesario y acabó por engendrar una sociedad que se mostró

incapaz tanto de dejarse seducir por el escaparate consumista como para

autoorganizarse frente al expolio a que fue sometida en la transición hacia el

capitalismo (lo cuentan nítidamente las personas entrevistas por Svetlana

Aleksiévich en “El fin del “Homo sovieticus””). Y no parece que el pueblo

cubano esté preparado para eludir una salida diferente.

IV

21

Los dos acontecimientos nos enfrentan a dos graves dilemas: el peligro de la

barbarie y el sentimiento de fracaso de un proyecto utópico. Por eso, estar a

la altura de las circunstancias nos obliga a dos tareas de elaboración y

reflexión colectiva. Cómo construir una política a corto, medio y largo plazo

que nos aleje de la barbarie (pero tomando como punto de partida la realidad

actual). Una política de larga visión que contemple las propuestas, pero

también las formas de organización, de construcción de las visiones del

mundo, del debate social. Y, al mismo tiempo, articular, a partir del

conocimiento existente, de los brotes de nuevas ideas, una propuesta de

sociedad alternativa que realmente supere en eficiencia social, libertad,

igualdad y gestión ecológica a las sociedades realmente existentes. No son

retos fáciles. Pero son absolutamente necesarios para respirar en un mundo

donde lo que parecía impensable está tomando peligrosos visos de

convertirse en el horizonte inmediato.

30/11/2016

22

Las raíces históricas de la victoria

de Trump

Andreu Espasa

En la noche electoral del 8 de noviembre, cuando todavía no se había cerrado

el escrutinio definitivo, muchos comentaristas liberales y progresistas

empezaron a identificar al presunto culpable de la inminente victoria de

Donald Trump: los blancos de clase trabajadora. Los trabajadores blancos,

decían, son ignorantes y racistas, incapaces de captar las complejidades de la

globalización neoliberal y de votar en función de sus auténticos intereses. La

hipótesis liberaba a estos mismos comentaristas de un ejercicio de autocrítica

gremial —a fin de cuentas, casi todos ellos habían pronosticado una rotunda

victoria de Hillary Clinton— y, al mismo tiempo, tranquilizaba la atormentada

conciencia de la clase media progresista. Como chivo expiatorio, resultaba, sin

duda, bastante conveniente. Sin embargo, a medida que disponemos de

estudios socioelectorales más detallados, las acusaciones contra los

trabajadores blancos por la victoria de Trump resultan cada vez más

cuestionables. Tal y como ha señalado Eric Sasson en The New Republic: “Los

votantes que Clinton perdió realmente —los que buscaba y en los que

confiaba para la victoria— eran blancos educados en la universidad. [...] Entre

los blancos con estudios universitarios, sólo el 39% de los hombres y el 51%

de las mujeres votaron por Clinton”. Cuando se analizan los datos de los

votantes en función del ingreso, resulta que Clinton ganó claramente entre los

votantes con ingresos menores a 49.999 dólares al año —de ahí su victoria en

el voto popular— y perdió por un ligero margen entre los votantes con

ingresos mayores a esta cantidad. En una sociedad menos pendiente de las

divisiones raciales y menos sesgada por las pulsiones clasistas de sus

opinólogos, probablemente el titular hubiera sido algo así como: “La clase

media, los ricos y un sistema electoral injusto dan la victoria a Donald

Trump”.

Tampoco han faltado los comentaristas que han hecho el esfuerzo de

enmarcar la victoria de Trump como un fenómeno que escapa a las fronteras

estadounidenses. El presidente electo norteamericano ha sido comparado con

mejor o menor fortuna con líderes tan dispares como el ruso Vladimir Putin y

el venezolano Nicolás Maduro, aunque la analogía más recurrente es la que se

ha establecido entre su sorprendente victoria y el también inesperado

resultado del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea.

En ambos casos, la derecha habría sido capaz de canalizar con éxito las

frustraciones de amplias capas populares ante la globalización. Más allá de los

problemas inherentes a intentar comparar un referéndum con una elección

23

presidencial, el énfasis en vincular el Brexit con la victoria del candidato del

Partido Republicano tiene el defecto de eclipsar la relevancia de algunos

factores históricos nacionales que podrían ayudar a entender mejor el éxito de

Trump.

El divorcio institucional entre economía y democracia

Entre las tendencias históricas más relevantes, cabe destacar la desconexión

entre la política económica y el debate democrático. Resulta especialmente

sorprendente que esta tendencia se haya consolidado en Estados Unidos, un

país donde los intelectuales públicos suelen ser economistas y cuya población

informada tiene un nivel de conocimiento económico verdaderamente

notable. En las últimas elecciones presidenciales, el debate económico ocupó

un lugar marginal. De hecho, las diferencias parecían reducirse a cuestiones

de reforma fiscal y comercio internacional. El estrechamiento del debate

económico es la culminación de un proceso que viene de lejos. En las

elecciones de 1896, el principal tema de campaña fue la política monetaria: el

candidato demócrata, William Jennings Bryan, reclamaba un sistema

monetario bimetálico —plata y oro— para estimular la economía y reducir el

peso de la deuda agraria, mientras que los republicanos apostaban por el

patrón oro. En las elecciones de 1912, los dos principales candidatos a la

presidencia, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, dieron prioridad a la

cuestión de los monopolios: Roosevelt era partidario de una regulación

estricta, mientras que Wilson apostaba por la fragmentación. Dos décadas

después, durante la Gran Depresión, el debate económico se abrió hasta el

extremo de exigir una reintrepretación actualizada de la Constitución. Como

resultado, la intervención económica del gobierno en la economía creció en

volumen y en compromisos sociales. Sin embargo, con el tiempo, y

especialmente a partir del éxito del neoliberalismo en los años setenta, partes

importantes del debate económico desaparecieron de la agenda política, ya

fuera de forma legal —la política monetaria ya había salido del debate público

gracias a la doctrina sobre “la independencia de la banca central”,

restablecida, en principio, por el Acuerdo de 1951— o por la creación de

consensos en la élite política y económica —por ejemplo, sobre la preferencia

teórica hacia los “presupuestos equilibrados” o de “déficit cero”, la apuesta

por la represión salarial como principal medida para mantener la

competitividad, etc.

Paralelamente, tras los convulsos años sesenta y principios de los setenta

—movilizaciones por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles de

los afroamericanos y por el fin de la guerra de Vietnam— los debates

identitarios y las llamadas guerras culturales ganaron importancia. Temas

como la inmigración, el aborto, el bilingüismo en la educación o los programas

para favorecer las oportunidades de ascenso social de las minorías ocuparon

24

el vacío que dejaba el divorcio entre economía y democracia. Se trataba,

pues, de un contexto idóneo para el surgimiento de una derecha popular,

centrada –a la ofensiva– en las guerras culturales y capaz de reunir apoyos

entre una parte significativa de las clases populares, sin dejar de servir a los

intereses económicos de los grandes empresarios.

Los mexicanos como “falsos inmigrantes”

De todas las posibles batallas culturales, Trump ha optado por concentrarse

en los sentimientos antiinmigración contra los mexicanos. La justificación para

elegir a México como principal enemigo interno y externo tiene su versión

más sofisticada en el libro del politólogo Samuel Huntington, Who Are We?

The Challenges to America’s National Identity (2004), y la versión más vulgar

en la obra de la tertuliana Ann Coulter, Adiós, América!: The Left s Plan to

Turn Our Country Into a Third World Hellhole (2015). Más allá de las

racionalizaciones de Coulter y Huntington —“los mexicanos no se asimilan

porque son un grupo demasiado numeroso, que habla español y que puede

visitar a la familia sin recorrer grandes distancias”, “el crecimiento de la

comunidad mexicana es peligroso porque podrían terminar reclamando el

inmenso territorio perdido por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848”,

etc.—, el problema real es que la derecha norteamericana necesita explotar el

sentimiento xenófobo y, al mismo tiempo, debe respetar el consenso nacional

surgido en los años treinta según el cual Estados Unidos es una nación de

inmigrantes con orígenes nacionales diversos, pero con un mismo objetivo

compartido de querer prosperar en una tierra de oportunidades a través del

esfuerzo individual y la ausencia de discriminaciones por motivos étnicos ni

—y esta es la creencia central del American Dream— por el origen social. Es

decir, una democracia del mérito en contra de las injusticias del azar de cuna.

Ante la imposibilidad de cuestionar la inmigración per se, la derecha

estadounidense distingue constantemente entre inmigrantes legales e

inmigrantes indocumentados. Implícitamente, también señala a los

inmigrantes mexicanos como un tipo de inmigración que sólo crea problemas

—básicamente, competencia por salarios bajos y actividad criminal. Incluso

hay un cierto movimiento dentro de la derecha norteamericana que quiere

cambiar la Constitución para evitar que los nacidos en Estados Unidos

obtengan automáticamente la ciudadanía. La enmienda que consagró el ius

soli para la ciudadanía tiene su origen en el final de la guerra de Secesión,

como medio para garantizar cierta protección legal hacia los

afrodescendientes. Según Ann Coulter, el origen de esta enmienda es el pago

de una deuda que Estados Unidos había contraído con los afroamericanos por

haberlos esclavizado. En cambio, según Coulter, con los mexicanos no hay

ninguna deuda histórica que saldar y, por lo tanto, los hijos de mexicanos

nacidos en Estados Unidos no deberían poder tener la ciudadanía. En esos

25

mismos círculos, también se puede escuchar que los mexicanos no tienen

ningún mérito como inmigrantes porque sólo necesitan sortear una frontera

terrestre, a diferencia de los antiguos inmigrantes europeos, que tenían que

cruzar un océano.

Guerras culturales y preocupaciones económicas

La elección de la lucha contra la inmigración mexicana como principal guerra

cultural tiene que ver con otro aspecto importante de la estrategia política

trumpiana. A diferencia de los otros candidatos del Partido Republicano, desde

el principio Trump dio una importancia central a cuestiones económicas que

puedan gozar de mucho apoyo popular. De alguna forma, y sin renunciar a la

importancia de las guerras culturales, Trump optó por romper con la

tendencia a divorciar la economía del debate político. En este sentido, la

centralidad de la lucha contra la inmigración tiene el atractivo de funcionar en

dos niveles distintos: por un lado, permite alimentar fantasías culturalistas

sobre una identidad nacional amenazada por una plaga humana a la que sólo

se puede frenar a través de la construcción de un muro; por el otro, las

deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados se presentan como

parte de una estrategia para garantizar empleos bien pagados para los

ciudadanos americanos.

Vale la pena notar que la estrategia política de Donald Trump mantiene

muchas similitudes con la de Richard Nixon. Cuando en 1965 el presidente

demócrata Lyndon B. Johnson puso fin al régimen de segregación racial en los

estados del Sur y garantizó el derecho a voto a los negros, también liquidó, de

forma consciente y simultánea, la hegemonía del Partido Demócrata en la

región. Este vacío político fue brevemente ocupado por el gobernador de

Alabama, George Wallace, abiertamente racista y muy popular no sólo en los

estados del Sur, sino también en las zonas industriales del Midwest. En las

elecciones presidenciales de 1968, Wallace ganó en cinco estados y obtuvo el

13% de los votos. Después Nixon, con mayor sutileza, articuló una propuesta

para atraer a los antiguos votantes de Wallace, esto es, la llamada “estrategia

meridional”. Por un lado, Nixon apelaba a las pulsiones racistas con un

lenguaje codificado: concretamente, prometía un retorno al imperio de “la ley

y el orden”, culpabilizando a los activistas de los derechos civiles y a los

afroamericanos en general de la violencia y los disturbios de la época.

Además, a diferencia de los sectores del Partido Republicano más

tradicionales, tuvo un cierto acercamiento con los sindicatos. Nixon se

consideraba el líder de la “mayoría silenciosa”, un modo de referirse a una

mayoría popular de gente trabajadora que no tenía nada que ver con la

ruidosa minoría de activistas de izquierdas. Lo cierto es que Nixon, en su

objetivo de construir una derecha popular, no sólo articuló un hábil discurso

en contra de las élites, sino que también adoptó algunas medidas de política

26

económica que lo situarían a la izquierda de buena parte de la

socialdemocracia europea actual: restableció controles oficiales de precios

para combatir la inflación, se negó a aplicar las medidas de austeridad

necesarias para mantener el sistema monetario acordado en Bretton Woods

—por eso tuvo que suspender la convertibilidad del dólar en oro en 1971—,

expandió algunos de los programas sociales aprobados por sus

predecesores...

Como es sabido, Trump no ha tenido reparos en reciclar lemas nixonianos

como el de la necesidad de restablecer “la ley y el orden” y el de representar

a la “mayoría silenciosa”. Salvando las distancias, el actual presidente electo

también ha adoptado un discurso que, en algunos aspectos, podría parecer

tomado de la izquierda, especialmente la crítica a los tratados de libre

comercio por sus efectos sobre el paro y sus promesas de estimular la

economía a través de un vasto programa de modernización de las

infraestructuras públicas. Trump comparte con Nixon la convicción de que,

independientemente de las opiniones dominantes entre el establishment

político y académico, un presidente debe utilizar la maquinaria estatal para

orientar la economía en un sentido favorable a su reelección y a su lugar en la

historia.

Prueba de esta actitud fueron las críticas de Trump a Janet Yellen, la

presidenta de la Reserva Federal, por haber aplazado de nuevo el anunciado

aumento de tipos de interés para finales de año, después del proceso

electoral. Entre las élites, se considera de muy mal gusto que un

candidato critique la política de la Reserva Federal, ya que supone

cuestionar la independencia del banco central. De hecho, aparentemente, la

crítica de Trump no cuestiona el fondo de este consenso, ya que su acusación

es justamente que, según él, Yellen estaba llevando a cabo una política

monetaria partidista, pensada para asegurar el triunfo electoral de Clinton. Lo

que es sorprendente son las formas, es decir, la denuncia contra la Reserva

Federal por parte de un candidato. Una vez se hayan celebrado las elecciones,

ya está permitido criticar los efectos de la política de la Reserva Federal sobre

el resultado electoral. El caso más conocido es la decisiva contribución de Paul

Volcker, el presidente de la Reserva Federal nombrado por Jimmy Carter, a la

victoria de Ronald Reagan en 1980, gracias a una política monetaria centrada

en la lucha contra la inflación a costa de la destrucción de puestos de trabajo.

El sucesor de Volcker, Alan Greenspan, también fue acusado a posteriori por

George Bush padre de su derrota electoral en 1992. Teniendo en cuenta el

bagaje de Trump, es previsible que, más allá de sus denuncias en periodo

electoral, intentará que la Reserva Federal colabore con su programa

económico, en una forma parecida a la presión que Nixon ejerció sobre el

entonces presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para lograr su

arrollador éxito electoral en 1972.

27

Los neocons y el aislacionismo

En una sociedad crecientemente desigual y en la que las élites sufren un

fuerte desprestigio, Trump supo jugar otra importante baza electoral al

plantear una confrontación abierta con el llamado establishment de política

exterior, un reducido número de diplomáticos, expertos en relaciones

internacionales y veteranos políticos de los dos grandes partidos que guían la

diplomacia estadounidense a partir de un consenso muy sólido, esencialmente

indiferente a los vaivenes de los ciclos electorales. Como es sabido, la mayoría

de neocons republicanos apoyaron a Hillary Clinton. Los neocons tienen un

proyecto de hegemonía mundial que resulta incompatible con las ideas de

política exterior que Trump planteó en su campaña. Trump revivió una

tradición que en el lenguaje político estadounidense se suele designar con el

impreciso nombre de aislacionismo. Su máximo exponente fue la organización

America First, creada en los años inmediatamente anteriores a la entrada de

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos del aislacionismo

suelen caricaturizar esta tendencia como una expresión de provincianismo

xenófobo que, en política exterior, tiene el efecto de recluir a los Estados

Unidos dentro de sus propias fronteras. En realidad, el aislacionismo siempre

es, como mínimo, continental, en el sentido de que nadie cuestiona la

importancia de América Latina. De hecho, la centralidad que Trump otorga a

México tiene que ver con la tradición continental del aislacionismo. Lo que sí

es cierto es que el enfoque aislacionista pone ciertos límites a la capacidad de

Estados Unidos para comprometerse militarmente en la defensa del actual

statu quo en todos los rincones del planeta. El aislacionismo de los años

treinta no quería saber nada de las disputas de Europa. El aislacionismo que

ha exhibido Trump como candidato plantea reducir la presencia

estadounidense en Oriente Medio —concretamente, se mostró muy crítico con

las operaciones de cambio de régimen y de nation building. Y también ha

exigido una mayor contribución de los aliados europeos y asiáticos. En caso

de no hacerlo, ha amenazado con retirarse. El racismo del magnate

neoyorquino también ha escandalizado a los neocons. No porque sean

especialmente antirracistas, sino porque son conscientes de una de las

grandes lecciones de la Guerra Fría: cuando el mundo percibe el racismo

existente en Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos en el exterior (el

famoso “soft power”) queda perjudicada.

En caso de que Donald Trump cumpla una parte sustancial de sus promesas

electorales, su presidencia va a suponer una ruptura importante para los

consensos de política exterior y política económica de la primera potencia

mundial. Sus efectos, obviamente, serán de una enorme trascendencia para

todos, sobre todo en América Latina. En vez de quedar intelectualmente

bloqueados en una posición de desprecio permanente por las bases

electorales de la nueva derecha estadounidense, será bueno que nos

28

tomemos en serio el desafío de intentar entender los retos y las oportunidades

que plantea esta nueva etapa política.

[Andreu Espasa es profesor de Historia Contemporánea en la

Universidad Nacional Autónoma de México. Este texto está basado en

los comentarios solicitados por el periodista Antoni Trobat y

parcialmente publicados en su artículo: “Més enllà de Donald Trump:

una radiografia de la dreta nord-americana”, El Crític, 6 de

noviembre 2016]

29/11/2016

29

¿Almaraz es una grieta?

Miguel Muñiz

Estoy sentado al borde de la carretera,

el conductor cambia la rueda.

No me gusta el lugar de donde vengo,

no me gusta el lugar a donde voy.

¿Por qué miro el cambio de rueda

con impaciencia?

Bertolt Brecht, Poemas y canciones (1953)

Ante todo, enumeramos los hechos: por vez primera, en más de 40 años de

nucleares en España, aparece una grieta en el muro de complicidad que

protege a la industria, y se refiere a central de Almaraz. Situada en

Extremadura, a unos 100 kilómetros de la frontera con Portugal, propiedad de

Iberdrola (53%), ENEL-Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%), la central ha

protagonizado unos hechos inusuales en el ambiente de placidez mediática

que ha rodeado el discurso nuclear hasta ahora: unos problemas detectados

en enero de 2016 en el sistema de bombas de refrigeración, tras una

inspección del CSN, fueron ignorados por la dirección del organismo [1], lo

que llevó a la decisión sin precedentes de los cinco inspectores implicados de

hacer pública la información; la cadena de reacciones incluyó una petición de

información por la Junta de Extremadura y por el Gobierno de Portugal sobre

la seguridad de la central y una respuesta airada del CSN por la filtración [2],

y siguió con una puntualización del ASTECSN sobre las implicaciones de la

filtración [3]; todo ello llevó a un encuentro de urgencia entre Cristina

Narbona, miembro del Pleno del CSN, y representantes oficiales del gobierno

portugués en la reunión de la OIEA del 14 de abril en Viena [4]; la implicación

al máximo nivel del gobierno portugués motivó una respuesta oficial del

gobierno español [5]. Además, en junio de 2016 se produjo una manifestación