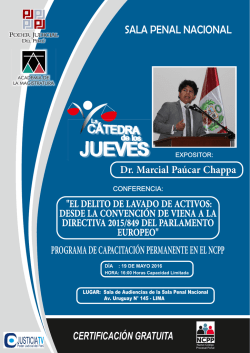

derecho penal de las dictaduras en el siglo xx