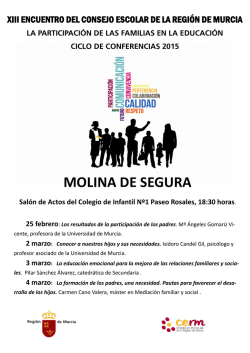

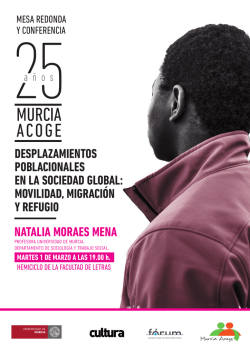

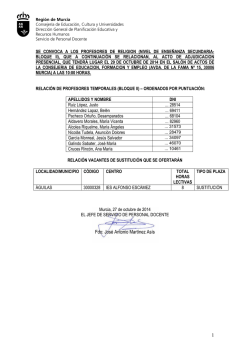

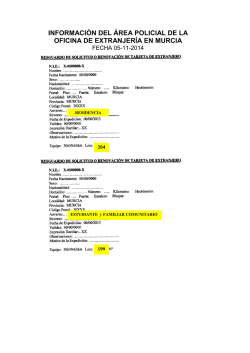

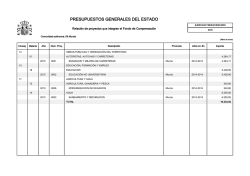

universidad de murcia