Bloque 20 Historia Contemporanea de Espana

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Bloque 20

Historia Contemporánea de España

Rafael Montes Gutiérrez

1

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

CORPUS TEÓRICO: Historia Contemporánea de

España

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA: De la Guerra de

Independencia a la Restauración Borbónica

1. CRISIS DINASTICA Y LEVANTAMIENTO

La quiebra del Antiguo Régimen y la Guerra de Independencia dieron lugar a la

aparición nuevas fuerzas sociales y políticas en la España de principios del siglo XIX.

Los absolutistas eran partidarios de la continuidad del Antiguo Régimen; los

reformistas, con Floridablanca y Jovellanos a la cabeza, buscaban la reforma del

sistema existente evitando los excesos revolucionarios; los afrancesados que juraron

lealtad a José Bonaparte, eran defensores de la necesidad de una autoridad fuerte

que impidiese una revolución, pero que también promoviese reformas; y finalmente

los liberales lucharon por un nuevo sistema con una constitución.

EL VÁLIDO Y EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

El deseo de mantenerse en el poder hizo que Godoy intentara separar a Carlos

IV de su hijo el Príncipe de Asturias, le apartó de las tareas de Gobierno y logró

sembrar la desconfianza de Carlos IV en su hijo. Como consecuencia junto al Príncipe

se unieron todos los que aborrecían a Godoy, formando el “Partido Fernandista”. Los

fernandistas prepararon un decreto firmado por el Príncipe de Asturias, como rey de

Castilla, con la fecha en blanco, para el caso de que acaeciera la muerte del rey.

Godoy se enteró y mediante un anónimo comunicó a Carlos IV “la existencia de un

complot dirigido por Fernando VII para destronarle y envenenar a la reina”. El rey

arrestó a su hijo. El Consejo de Castilla, encargado de instruir la causa (Proceso de El

Escorial), procedió sin plegarse a los deseos de Godoy dictó sentencia absolutoria

para todos los acusados que a pesar de ello fueron desterrados de Madrid y de los

Reales Sitios. El Proceso de El Escorial, no fue más que una acusación calumniosa

contra el Príncipe de Asturias y no existió la conspiración sino en la malignidad del

príncipe de la Paz.

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN NAPOLEÓNICA

Godoy y el Príncipe de Asturias buscaron un aliado para robustecer su

posición: Napoleón. Y Godoy firma el Tratado de Fontainebleau, por el que se

permitía el paso hacia Portugal de las tropas francesas y el Príncipe de Asturias

solicita en matrimonio a cualquier princesa de la dinastía Bonaparte. La familia real

portuguesa bajo la protección de la flota británica, tuvo que embarcarse rápidamente

2

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

hacia el Brasil, donde llegó a principios de 1808. No existen motivos para creer que

Napoleón Bonaparte pensaba en algún momento en la anexión de España a Francia.

Más bien pretendía crear un país satélite. Fue a partir de diciembre cuando Napoleón

decidió eliminar a los Borbones del trono español, los motivos: motivo estratégico

(consolidar el bloqueo continental); el temor a cualquier rama de la dinastía de los

Borbones. Se comenzó a principios de 1808, la ocupación militar, unos 90.000

hombres. Las órdenes recibidas por los generales y gobernadores de las plazas

ocupadas era que no dieran a los generales franceses ningún motivo de queja.

Parecía que los franceses venían a proteger al Príncipe de Asturias contra el de la Paz.

Godoy intentó convencer a Carlos IV de que la única salida era mudar de asiento a

lugar seguro. El plan de Godoy consistía en el traslado de la Corte a Badajoz y desde

allí a Sevilla o Cádiz. Parece que el rey estaba dispuesto al traslado, pero no el

príncipe heredero.

División de Portugal proyectada en el tratado de Fontainebleau, 1807

(fuente: asinvasoesfrancesas.blogspot)

EL MOTÍN DE ARANJUEZ

El 13 de marzo Godoy llegó a Aranjuez y se tomó la

decisión de trasladar la corte a Sevilla el día 15. Carlos IV

lleno de confusión, mandó que se consultase al Consejo

de Castilla, el Consejo que había sido ganado por el

Conde de Montijo, adoptó la postura de oposición a

Godoy. El plan que debía forzar la caída de Godoy estaba

dispuesto para el momento en que Carlos IV, que sin

duda terminaría obedeciendo al valido, abandonase

Aranjuez. En este plan tres componentes: una dirección

nobiliaria, la utilización del pueblo y el apoyo del ejército.

En la noche del jueves 17 al viernes 18 de marzo se

formaron en Aranjuez numerosos grupos de cuatro a seis hombres embozados y

armados de palos capitaneados por el Conde de Montijo, rondando la casa de Godoy.

Algunas fuentes afirman que se oyó un tiro, y otras que el Príncipe de Asturias puso

una luz en su ventana; la tropa fue inmediatamente a los distintos puntos desde

donde podía desprenderse el viaje, mientras que el pueblo rodeaba el palacio.

Aunque estos se calmaron con facilidad porque la familia real se asomó a un balcón

para asegurar que no se había marchado. El motivo de fondo era el odio existente

Godoy, destrozando a hachazos la puerta principal y saqueando todo el palacio

menos una habitación con esteras donde el valido se había encerrado con llave.

Carlos IV cedió a las presiones de sus ministros y de los cortesanos y firmó a las cinco

de la mañana, un decreto por el que tomaba personalmente el mando del Ejército y

de la Marina. El conocimiento de este decreto, junto con la presencia de la familia

real en el balcón de palacio a las siete de la mañana, calmó inmediatamente los

3

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

ánimos. El 19 por la mañana Godoy acosado por el hambre salió de donde se había

escondido y fue descubierto. La tropa evitó que el pueblo entrase en palacio y

linchara a Godoy. Carlos IV dispuso que fuese Fernando a tranquilizar al pueblo, la

gente se calmó. El 19 de marzo, Carlos IV convocó a todos los ministros y abdicó

sobre Fernando VII.

El jubileo en toda España fue enorme. La caída de Godoy fue acompañada por

la maldición de casi todos los españoles, Fernando VII alcanzó cotas inigualables,

convirtiéndose en un mito. Era llamado el Deseado. Fernando conservó de momento

los mismos ministros de su padre, pero en breve espacio de tiempo cambió la

mayoría. La necesidad de contar con el apoyo de Napoleón era evidente y por ello

envió una embajada al mismo comunicando la continuidad de política. El embajador

francés no reconoció a Fernando VII mientras no recibiera instrucciones precisas de

París. Las fuerzas francesas en la Península habían sido puestas bajo el mando de

Murat que tenía la esperanza de que una vez abandonada la Península por los

Borbones, el emperador le ceñiría la corona de España.

EL PLEITO DINÁSTICO

Murat avanzó sin temor hacia Madrid. El 23 de marzo las tropas francesas

entraron en Madrid por la puerta de Alcalá a tambor batiente, siendo recibidas con

demostraciones de júbilo. Murat quiso conseguir del viejo rey una retractación de su

renuncia al trono y lo hizo, fundando su reclamación en haber abdicado en medio de

una sublevación popular. El emperador envió a Madrid a Savary con una doble

finalidad: que Fernando VII acudiera a Bayona a entrevistarse con el propio

Napoleón, y mostrar a Murat sus planes de sustitución de los Borbones por los

Bonaparte. A Fernando VII le convenía la entrevista en territorio español para que

Bonaparte se conociera su popularidad. Savary aseguraba que el encuentro con

Napoleón se haría en Burgos. Al no encontrar a Napoleón se dirigieron a Vitoria bajo

los engaños de Savary. Las dudas planteadas en Burgos resurgieron de nuevo. Pero

nuevamente convenció de ir a Bayona con nuevos engaños y agasajos sin obviar

ciertas amenazas del mismo Napoleón.

El joven rey (24 años) había dejado en Madrid una Junta Suprema de

Gobierno presidida por su tío.

EL DOS DE MAYO

El 2 de mayo los franceses intentaron llevarse al menor de los hijos de Carlos

IV. Un pequeño grupo de personas reunidas ante el Palacio Real impidió la salida del

infante don Francisco de Paula. La población lanzada a la calle siguió a líderes

ocasionales, que trataron de cerrar las puertas de la ciudad con el fin de evitar la

entrada de refuerzos franceses. Desalojadas de la calle de Alcalá por la carga de la

4

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

caballería, las gentes se concentraron en la Puerta del Sol y el Parque de Monteleón,

cuya guarnición sacó los cañones a la calle. Una vez reducidos los focos de

resistencia, los franceses practicaron una represión incontrolada.

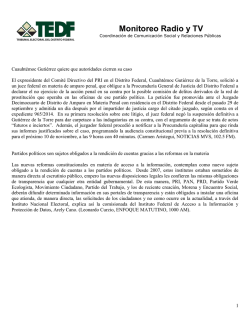

La defensa del parque de Monteleón durante

el Levantamiento del 2 de mayo en Madrid.

Joaquín Sorolla.

LAS ABDICACIONES DE BAYONA

Fernando VII fue alojado en un

viejo

caserón

en

Bayona.

Indirectamente Napoleón hizo ver a

Fernando VII que había determinado el

destronamiento de los Borbones en España. La sorpresa que cundió en el rey fue

inmensa, se dieron cuenta que se encontraban prisioneros. Durante diez días,

Napoleón insistió sobre Fernando VII en la necesidad de su renuncia. La resistencia

del monarca obligó a Napoleón cambiar de táctica: lograr el favor de los reyes padres.

En el palacio de Gobierno se encontraron con Godoy con entusiasmo, mientras que a

su hijo le saludaron con el mayor desprecio. Napoleón se enteró del levantamiento

del 2 de mayo. Ordenó una nueva conferencia entre los reyes padres, Fernando VII y

él mismo. Napoleón se despidió diciendo: Príncipe, es necesario optar entre la cesión

y la muerte. A la mañana siguiente Fernando VII renunció a la Corona en favor de

Carlos IV. Lo que no sabía es que el día anterior el rey padre había cedido a Napoleón

la Corona de España como única persona que puede restablecer el orden.

EL NUEVO RÉGIMEN FRANCÉS

El emperador obligó a su hermano mayor José, rey de Nápoles, a que aceptara

la Corona española. Intentó que la cesión de la Corona aparentase ser un deseo de

los españoles. No sólo sería un cambio dinástico, sino de un cambio de régimen.

Napoleón quiso reunir una Junta de notables, a modo de Cortes que en nombre del

pueblo español aprobase el traspaso de la Corona. Se ordenó que se reuniesen en

Bayona una representación de los tres brazos: clero, nobleza y estado llano. Muchos

de los nombrados se negaron a asistir, se convocó a otras personas, la finalidad era

aprobar una Constitución, redactada por Maret su ministro de Asuntos Exteriores. La

Constitución de Bayona daba lugar a un sistema muy autoritario, no había división de

poderes pero se enuncian algunos derechos de los ciudadanos. Realmente no se

aplicó apenas y la mayor parte de los españoles ni siquiera se enteraron de su

existencia.

5

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

EL REINADO DE JOSÉ I

Su reinado comenzó el 8 de julio. De iure José I quiso ejercer la soberanía

apoyándose en los ministros de su Gobierno reformistas ilustrados. De facto José I se

vio mediatizado por la tutela que le impuso su hermano.

LOS AFRANCESADOS

Los que lo aceptaron recibieron el nombre de josefinos, juramentados o

afrancesados por el juramento de fidelidad con carácter obligatorio a todos los

funcionarios de la nueva Administración. Aunque algunos lo hicieron por escalar

puestos en la Administración otros lo hicieron conscientemente y optaron por la

dinastía francesa cuyo ideal no se diferenciaba del Despotismo Ilustrado, la nueva

dinastía les aseguraba evitar movimientos revolucionarios, que les podría impedir

poner en práctica un programa de reformas. Hoy día se reconoce que, cuando

menos, en muchos de ellos hubo una dosis de buena voluntad y un deseo de resolver

los problemas de su patria.

ALZAMIENTO

Las órdenes dadas por el Consejo de Castilla a todas las autoridades

encaminadas al mantenimiento de la tranquilidad, impidieron que los tumultos tras el

2 de mayo llegasen a más. Desde el 22 de mayo hasta el 31 un rosario de

sublevaciones contra los franceses surge por España. El primer detonante fue el

conocimiento de las abdicaciones de Bayona. Es difícil asegurar que hubiera un plan

general en toda España para realizar el alzamiento, la masa se dirigía a las

autoridades para que declarasen la guerra a los franceses. El pueblo intentó que se

comprometiesen las autoridades y cuando no lo consiguieron fueron destituidos.

LAS JUNTAS SUPREMAS

La masa popular delegó su responsabilidad en Juntas Supremas. En ellas se

detecta cómo el pueblo confía en sus miembros de la jerarquía tradicional cuya

estructura corresponde a la mentalidad del Antiguo Régimen. Sólo se las puede

considerar revolucionarias por su enfrentamiento con las instituciones fieles al

monarca intruso. Las Juntas se consideraron legitimadas porque al no poder

Fernando VII ejercer su autoridad esta soberanía volvía a recaer en el pueblo, quien a

su vez se la transmitía.

6

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

LA FORMACIÓN DE LA JUNTA CENTRAL

En septiembre en torno a la patriarcal figura del conde de Floridablanca se

agruparon en Aranjuez representantes de las Juntas Superiores para formar la Junta

Central.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Tras la derrota de Bailén en julio de 1808, Napoleón decide ponerse al frente

de su Grand Armée de 250.000 hombres y entró en España. Después de la entrada

del emperador en Madrid, tras la batalla de Espinosa de los Monteros y la batalla de

Somosierra y las tremendas derrotas de Uclés, el segundo de los Sitios de Zaragoza y

Ocaña, la Junta Central abandona la Meseta para refugiarse, primero en Sevilla, y

luego en Cádiz, que resiste un largo y brutal asedio. Desde ahí, la Junta Central asiste

indefensa a la capitulación de Andalucía. En 1810 sólo Cádiz quedaba al margen de la

autoridad del emperador. Las guerrillas aumentaron de número y durante los

siguientes dos años tuvo lugar una lucha brutal y desesperada. Hubo que esperar al

verano de 1812 para que los aliados anglo-hispano-portugueses pudieran lanzar una

gran ofensiva y derrotar a los franceses en la batalla de los Arapiles, obligando a José

Bonaparte a huir temporalmente de Madrid. Los franceses evacuaron

definitivamente Andalucía. Mientras tanto, la campaña de Rusia absorbía el grueso

de los recursos franceses. Por lo tanto, durante 1813 el ejército francés fue

retirándose y perdiendo territorio. Los franceses abandonaron casi todas sus plazas, y

tras la batalla de Vitoria en 1813, fueron expulsados de España. En octubre de 1813

los aliados cruzaron los Pirineos. La guerra prosiguió en Francia, donde finalmente,

Napoleón pidió la paz. Fernando VII pudo finalmente regresar a España el 22 de

marzo de 1814.

La Rendición de Bailén, que supuso la

primera derrota de Napoleón en

tierra. José Casado del Alisal.

7

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

LA JUNTA CENTRAL Y LA CONVOCATORIA A CORTES

Las escasas victorias militares obtenidas por la Junta Central crearon el

descontento y fue disuelta y el poder transferido a un Consejo de Regencia. Pero la

Regencia, presidida por Castaños puede decirse que su situación era de incapacidad,

al no tener recursos y se puso en manos económicamente de la Junta de Cádiz. El 24

de septiembre de 1810, los liberales que se encontraban en Cádiz convirtieron unas

Cortes en una Asamblea constituyente.

INSTALACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS CORTES

Torrero, liberal, propuso que se aprobase un auténtico proyecto de decreto:

establecía en las Cortes reside la soberanía nacional; se reconocía a Fernando VII con

el poder ejecutivo y en su ausencia la Regencia; las Cortes se reservaban el ejercicio

del poder legislativo; se hacía responsable del ejecutivo a la Regencia. La propuesta

fue aprobada. Pero ¿cómo pudo ser aprobado un decreto que eliminaba

jurídicamente la soberanía total del monarca?. Se anhelaba ardientemente la

presencia de un poder fuerte y estaba muy extendido el deseo de reformas, y Cádiz

era una ciudad comercial con individuos inconformistas que fueron los diputados

suplentes. Había mayoría de diputados eclesiásticos pero representaban a un clero

urbano e ilustrado, no hay ningún párroco rural, porque los obispos no se

8

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

preocuparon de presentarse a las elecciones, ya que teóricamente, iban a ser

llamados por su pertenencia a uno de los dos estamentos privilegiados. El minúsculo

porcentaje de nobles explica la misma razón expuesta con respecto a los obispos.

Cerca del 56% de los diputados pertenecía al tercer estamento. En realidad no hubo

ningún diputado que fuese artesano, obrero e manufacturas o bracero del campo.

LAS REFORMAS GADITANAS

El proceso reformador que llevan a cabo los liberales en las Cortes de Cádiz

consiste en la sustitución de las estructuras sociales, económicas y políticas de la

Monarquía del Antiguo Régimen por la de una Estado liberal. Al conjunto de reformas

políticas corresponde el citado primer decreto. Luego comenzó a tratarse el tema de

la libertad de imprenta, finalmente se aprobó. Pusieron fin al feudalismo declarando

que el régimen señorial quedaba abolido con la conversión de los títulos señoriales

en contratos de propiedad particular, lo que permitió a la nobleza mantener su

poder económico; abolieron el régimen gremial, posibilitando la libertad de comercio

y contratación; suprimieron la Inquisición en 1813; abolieron los privilegios de la

Mesta; y pusieron en marcha una tímida desamortización en 1813. La Constitución

fue promulgada el 19 de marzo de 1812, La Pepa.

LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Se trata de la primera constitución española, ya que el Estatuto de Bayona de

julio de 1808 era una carta otorgada al margen de la voluntad popular. En su

elaboración participaron liberales como Agustín Argüelles y Muñoz Torrero. Consta

de 384 artículos y cuatro principios fundamentales: Soberanía nacional. El titular

último del poder es el pueblo, la soberanía dejaba de descansar en el rey. División de

poderes. El poder legislativo recaía en manos de unas Cortes unicamerales, el poder

ejecutivo descansaba en el rey, y el poder judicial en los tribunales y los jueces,

además el rey no podía disolver las Cortes, y éstas debían reunirse por lo menos

durante tres meses al año. El derecho de representación. A diferencia de las antiguas

Cortes, los diputados representan a la nación y no a los estamentos, eran elegidos

por sufragio universal indirecto de todos los hombres mayores de 25 años. La

declaración de derechos. Propugna el derecho de propiedad y la libertad, y

contempla un catálogo amplio de derechos y libertades individuales como la libertad

de expresión. Otros puntos. La proclamación del catolicismo como única confesión

fue un gesto condicionado por la guerra y la necesaria colaboración del clero en ella;

también creaba un nuevo ejército que defendía a la nación y sustituía al ejército de la

monarquía.

9

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

¿Hasta qué punto la Constitución se fundamentaban en la tradición española y

no era una mera copia de lo legislado por los revolucionarios franceses? (en concreto

de la Constitución francesa del 91). Más acorde con la realidad sería la utilización de

un concepto: el préstamo. Aunque algunos artículos de la Constitución están

literalmente calcados de algunas Constituciones francesas, no puede decirse que la

obra reformadora de

los diputados gaditanos

fuera una copia de la

Revolución francesa.

La promulgación de la

Constitución de 1812, obra

de Salvador Viniegra (Museo

de las Cortes de Cádiz).

FUENTES IDEOLÓGICAS Y SOCIALES DEL LIBERALISMO ESPAÑOL

Entre los referentes ideológicos del liberalismo español es evidente la

influencia de las ideas ilustradas, en concreto de la filosofía política de la Ilustración

(Montesquieu, Voltaire y Rousseau); no olvidar el sistema parlamentario inglés y el

sistema político de Estados Unidos que sirvieron como modelos a seguir; la Escuela

Clásica de Adam Smith influyó en el pensamiento económico; y por supuesto la

tradición teórica política española de Vitoria y Suárez. En cuanto a las fuentes

sociales podemos afirmar que el campesinado apenas sacó beneficios de la

revolución, aunque participase en la lucha armada. Los grupos sociales que

protagonizaron la revolución liberal fueron la nobleza terrateniente y la burguesía

comercial, industrial y de profesiones liberales, al ser una base social restringida

pronto sucumbió con el regreso de Fernando VII, de hecho nadie luchó por mantener

la Constitución de 1812. El propio Marx se refería a dos Españas que luchaban contra

Napoleón de la siguiente manera: una (la de Cádiz) generadora de "ideas sin

acciones"; y la otra (la del pueblo) generadora de "acciones sin ideas".

2. EL REINADO DE FERNANDO VII 1814-1833

EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

Napoleón decidió devolver el trono a Fernando VII, intentando conseguir su

neutralidad en diciembre 1813, mediante el Tratado de Valençay. Las Cortes querían

que el rey jurase la Constitución, fijaron el itinerario que debía seguir el rey desde su

10

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

entrada en España, algo que incumplió el monarca acudiendo a Zaragoza para

enfervorizar a las masas y conocer cuál era el grado de apoyo de que contaba entre el

pueblo, además las Cortes aprobaron un decreto por el que se condenaba a pena de

muerte a cualquiera que jurase lealtad de Fernando VII si este antes no hubiera

jurado la Constitución. En Valencia el Presidente del Consejo el Cardenal Borbón tenía

instrucciones precisas de que Fernando jurase la Constitución, pero fue él quien cedió

ante el monarca y antes le juró lealtad, allí recibió el manifiesto de los persas firmado

por un tercio de los diputados de las Cortes solicitando el regreso al absolutismo y el

apoyo del general Elío, las vacilaciones de Fernando VII concluyeron con el golpe de

Estado por medio de un Real Decreto del 4 de mayo de 1814 en el que, a cambio de

vagas promesas, declaraba nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución y

decretos de las Cortes. El sexenio absolutista se caracterizó por: a) La represión

contra liberales y afrancesados; b) La grave situación económica, debido a las

destrucciones de la guerra, la pérdida de las colonias americanas y la imposibilidad de

una necesaria reforma fiscal (los nobles no querían pagar). c) La oposición liberal

(militares y masones) mediante fallidos pronunciamientos, dentro del ejército los que

se sublevaron fueron los guerrilleros

que

estaban

descontentos

del

licenciamiento forzoso y de la falta de

recompensas por sus sacrificios

durante el conflicto, recompensas que

recaían sobre los regulares que en

ocasiones eran lo que menos esfuerzo

habían demostrado, de ahí que los exguerrilleros se hicieran liberales y

masones, el primer pronunciamiento

fue el de Espoz y Mina en 1814, le sigue

el de Díaz Porlier y el de Lacy.

La mediocridad de los consejeros

y la inestabilidad política, hubo 28

ministros,

hicieron

que

todos

considerasen el sexenio absolutista un

fracaso.

Fernando VII, con uniforme de capitán general.

Vicente López Portaña

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

En enero de 1820, la insurrección de Riego en Cabezas de San Juan (Cádiz), un

episodio político intranscendente en sí mismo, sirvió para poner en relieve la

11

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

debilidad del régimen, los sucesivos levantamientos urbanos que siguieron al de

Riego vinieron a agravar la situación, el rey no supo qué hacer y finalmente el 7 de

marzo aceptó la vuelta al régimen constitucional. El Trienio Liberal reconstruyó la

obra de Cádiz: repuso la Constitución de 1812; suprimió el régimen señorial; suprimió

el régimen gremial; suprimió la Inquisición definitivamente; continuó la labor

desamortizadora; suprimió la Compañía de Jesús; y elaboró un conjunto de leyes para

el fomento del comercio, industria y agricultura. Sin embargo, se encontró con

muchas dificultades: el recelo de la Europa absolutista de la Santa Alianza; la

resistencia de la nobleza, del clero y del rey; y la falta de apoyo inicial y creciente

hostilidad del campesinado que no consiguió sus tradicionales aspiraciones al reparto

de tierras y la rebaja de impuestos.

Rafael del Riego.

Los liberales se dividieron en dos

tendencias: Moderados, que daban una

participación legislativa al rey, eran

partidarios de reformas con cierta

prudencia para no agravar las

condiciones críticas de la economía,

tuvieron el gobierno los dos primeros

años

del

Trienio;

Exaltados,

consideraban que el rey sólo debía tener

el poder ejecutivo, defendían acelerar las

reformas, se organizaban en sociedades

patrióticas (muchas de ellas eran logias

masónicas), gobernaron en el último

año, gobernaron en el último año, eran

Riego, Espoz y Mina y Martínez de la

Rosa.

Esta transformación del régimen desde arriba no satisfizo ni a unos ni a otros y

estaba condenada a morir, la caída del Trienio fue propiciada por la intervención de la

Santa Alianza presionada por Francia que deseaba acabar con el régimen liberal

español para que no hubiese influencias sobre su país. Según la literatura periodística

española, en noviembre de 1822 el Congreso de Verona mediante la firma de

Austria, Francia, Prusia y Rusia consintieron la entrada en 1823 de Los Cien Mil Hijos

de San Luis al mando del duque de Angulema. Sin embargo, la realidad demostrada

por Rosario de la Torres del Rio en 2011, es que no hubo acuerdo en tal sentido. En

cualquier caso, la realidad es que no hubo resistencia, sólo Cádiz resistió con las

armas, tras un bombardeo se rindió el 1 de octubre.

12

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

LA OMINOSA DÉCADA (1823-1833)

A partir de 1823 gobernará Fernando VII como rey absoluto, aunque hacia el

final de su reinado tuvo un acercamiento a los liberales que eran los únicos que

aceptaban a su hija. Pero la clave de este cambio reside en la inviabilidad del

absolutismo como sistema político, es una década de objetivos limitados por temor a

una acción subversiva. Gobiernos: El primero fue el de Ofalia; le sigue Cea Bermúdez

que hace frente a la revuelta de Jorge Bessiéres de carácter absolutista en la defensa

de que Fernando VII no era lo suficientemente absolutista; el Duque del infantado

hizo frente a la revuelta de los moderados de Espoz y Mina que mediante vía

legislativa a punto estuvo de acabar con el absolutismo; González Salmón apoya la

causa absolutista durante la Guerra Civil Portuguesa entre 1829-33 hasta que Francia

e Inglaterra presionan para que adoptemos la neutralidad, el rey apaciguó a los

realistas malcontents catalanes y convierte a Barcelona en un puerto franco que

permite industrializar la ciudad.

Hubo tres preocupaciones fundamentales: a) Represión contra los liberales

que huyen a Inglaterra, es por esto que se llama ominosa; b) Contraer el gasto

público, Ballesteros decide no pagar la deuda exterior lo que provoca una caída en la

inversión de capitales. c) Restaurar el absolutismo. Fuera de esto, no habrá

prácticamente gobierno, ni política exterior, ni actividad legislativa.

El nacimiento de Isabel en 1830 hija de su cuarta esposa María Cristina de

Borbón planteó el problema sucesorio: en 1829 moría su esposa María Josefa Amalia

son hijos, rápidamente se le buscó una nueva mujer María Cristina de Nápoles de tan

solo 23 años, era su cuarta esposa, fruto del matrimonio nace su hija Isabel en 1830.

La Ley Sálica dictada por Felipe V en 1713 excluía a las mujeres al trono, bien

sabemos que las cortes de 1789 fue aprobada una Pragmática Sanción que

Floridablanca no llegó a hacer pública por motivos de Estado, en concreto la

revolución francesa que recientemente acababa de estallar, la ley sálica es derogada

por Fernando mediante una Pragmática Sanción en 1830 lo que dejaba a su hermano

Carlos María de Isidro sin trono. Ese mismo año de 1830 estalla una nueva revolución

en Francia que llega a España mediante insurrecciones como la de Espoz y Mina y

Torrijos que materializan el espíritu romántico por el cual un puñado de idealistas se

lanzan a una muerte segura. En 1832 el rey Fernando VII estaba en peligro de muerte

debido a una enfermedad, los embajadores de las naciones absolutistas como Austria

y Cerdeña y el Jefe de la Guardia Real presionaron a la reina en que debía elegir ente

el posible fallecimiento del monarca entre una sucesión pacífica para Carlos o una

Guerra Civil para que gobernara su hija, pudo en esta ocasión el lado patriótico y optó

por dejar a su hija sin corona, en septiembre de 1832 en la Granja el rey rubricaba un

documento redactado por el ministro de gracia y justicia Francisco Tadeo Calomarde

en presencia de su esposa la derogación de la Pragmática Sanción, este documento

debía mantenerse en secreto hasta la muerte del Rey.

13

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Fusilamiento de Torrijos, óleo de Antonio

Gisbert

Sin embargo, pronto se supo

entre los círculos liberales y estos

llegaron a la corte a ofrecer sus

servicios a la reina contra el

absolutismo, ella cambia de opinión

cuando regresa su hermana

pidiéndola también que echara

marcha atrás. Entonces se organiza

un auténtico golpe de estado contra Carlos, todos los miembros del ejército y la

policía de carácter absolutista son sustituidos, se declara una amnistía para los

liberales y se busca un cabeza de turco que es Calomarde que fue desterrado,

finalmente el rey hace pública su retracción del documento por el que derogaba la

Pragmática Sanción. En mayo de 1833 las Cortes aceptan a Isabel como heredera de

Fernando VII, tras la muerte del rey en septiembre, Carlos se autoproclama Carlos V y

marcha al exilio, prepara la guerra, por el Manifiesto de Abrantes llama a los

españoles a la insurrección y se inicia la guerra civil.

3. PERIODO DE REGENCIAS 1833-43

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, reina de España.

Vicente López Portaña

LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

Ante la minoría de edad de Isabel,

María Cristina inició su regencia 1833-40,

concedió una amnistía en 1833 para buscar

el apoyo liberal, aunque ella no fuese afín a

los liberales les necesitaba frente a los

carlistas, y formó gobierno con los

moderados de Cea Bermúdez. El carlismo

triunfó en Navarra, País Vasco, norte del

Ebro y Maestrazgo. Siempre se ha dicho

que el carlismo fue un conflicto entre la

ciudad y el campo ya que las ciudades de

zona carlista tras unos primeros instantes bajo el carlismo se pasaron al bando liberal,

como San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona. También se ha dicho que fue un

conflicto entre el Norte y el Sur, y es que la situación del campesino en el norte y en

el sur era la misma pero en el sur faltaba el foralismo, de ahí que el carlismo no

triunfara en estas zonas. La ideología carlista se resumía en el lema: Dios, Patria,

14

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Fueros y Rey: a) Tradicionalismo católico a ultranza; b) Oposición al liberalismo; c)

Defensa del foralismo vasco-navarro, amenazadas por las reformas centralistas de los

liberales; d) Defensa del Antiguo Régimen mediante la unión indisoluble del Trono y

el Altar.

Caricatura sobre la relación del carlismo con el clero de la

revista satírica La Flaca, de 1870, con el trilema carlista

«Dios, Patria y Rey».

Fases:

1833-35

el

coronel

Zumalacárregui, antiguo militar de la Guerra de

Independencia, consigue imponerse en el

norte mediante la guerra de guerrillas

tomando la fábrica de armas de Orbaiceta y derrotando a Valdés en las sierras de

Urbasa y Andía, hasta su fracaso y muerte en el sitio de Bilbao, Zumalacárregui no era

partidario de poner sitio a Bilbao pero Carlos V insistía en la necesidad de una gran

victoria, fue un fracaso, los carlistas son nuevamente derrotados en la Batalla de

Mendigorría; 1835-7 columnas carlistas penetran en territorio isabelino hasta Cádiz y

Madrid para extender el carlismo, sin éxito, estas llegaron hasta Cádiz, la más

importante fue la expedición Real en 1837 de Carlos V que puso sitio a Madrid, su

abandono del sitio dejó al carlismo sin fuerzas; 1837-40 los carlistas están divididos

(se suceden los fusilamientos entre los mandos) y son derrotados (antes las

victoriosas campañas de Espartero ocupando los fuertes Ramales y Guardamiro en

Cantabria, financiadas por la desamortización), el Convenio de Vergara entre Maroto

y Espartero puso fin al conflicto en 1839, Maroto deseaba el matrimonio entre el hijo

de Carlos VI con Isabel, no hubo acuerdo en

este asunto, pero sí consiguió la

incorporación de los oficiales carlistas en las

filas del ejército isabelino y vagas promesas

por conservar los fueros, quedando los

últimos reductos dirigidos por el General

Cabrera en Cataluña y Maestrazgo hasta

1840 con la llegada de Espartero.

El frente en su momento álgido. 1835

15

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Cuadro "Calderote" (Primera Guerra Carlista). Ferrer Dalmau

EL RÉGIMEN DEL ESTATUTO REAL

En 1834 Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real, que supuso la

transición de la monarquía absoluta a la

constitucional. Era una carta otorgada que

trataba exclusivamente temas políticos, creaba

unas Cortes bicamerales con poderes muy

reducidos formadas por una Cámara Alta "de

Próceres", compuesta por los Grandes de España

y otros miembros elegidos por el rey con carácter

vitalicio, y una Cámara Baja "de Procuradores"

que se elegía por sufragio censitario masculino. Lo

más importante del nuevo sistema era que el

monarca renunciaba al poder absoluto, pero se

reservaba importantes atribuciones, como la

potestad de suspender las Cortes. El Estatuto Real

satisfizo a los moderados, pero no a los exaltados

fieles a la Constitución gaditana.

Francisco Martínez de la Rosa, apodado Rosita la pastelera por su intento de conciliar el liberalismo con los

intereses aristocráticos.

16

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

LAS BASES DEL SISTEMA DEL ESTADO LIBERAL

Las bases del nuevo estado liberal español eran los partidos políticos, el

ejército y los elementos dinamizadores. Los partidos políticos, en opinión de Tuñón

de Lara, apenas responden a lo que hoy en día se entiende por tales, eran

agrupaciones de notables sin organización. Durante las Cortes de Cádiz ya se había

advertido un enfrentamiento entre liberales, absolutistas (llamados serviles y más

tarde persas) y un grupo centrista. Los liberales se escindieron durante el Trienio en

moderados (doceañistas) y exaltados (venteañistas). Los partidos dentro de la

legitimidad fueron los moderados, progresistas y más tarde la Unión Liberal, fuera de

la legitimidad estaban los carlistas, demócratas y republicanos. Los moderados

tuvieron el poder durante casi todo el reinado de Isabel II, eran liberales y como tales

partidarios de una Constitución pero se mostraban en lo demás conservadores. Su

base ideológica, el liberalismo doctrinario, era un pretexto en la defensa del "orden"

de la clase dominante, consistía en la adaptación del liberalismo de Luis Felipe de

Orleáns al caso español, adaptación realizada por Andrés Borrego. Dentro del

moderantismo se podría distinguir una facción antiliberal: Donoso Cortés (sólo en la

inteligencia reside el poder), Bravo Murillo; un centro Mon, Narváez y Martínez de la

Rosa; una vanguardia: Ríos Rosas y Serrano. La base social de los moderados era la

nobleza terrateniente, la alta burguesía y los altos jefes militares. Su programa se

materializó en la Constitución de 1845. Los progresistas ocuparon el poder en

períodos breves, defendían la soberanía nacional, la ampliación del cuerpo electoral,

el librecambismo frente al proteccionismo moderado y el robustecimiento de los

poderes locales y provinciales. Espartero, Mendizábal, Madoz, Evaristo San Miguel,

Olózaga y Prim fueron sus principales dirigentes. Contaban con la baja burguesía, el

proletariado urbano y militares de pequeña graduación. Su programa se materializó

en la Constitución de 1837. En 1849 surgió el partido demócrata, que defendía el

sufragio universal, la soberanía popular, la asistencia social con libertad de asociación

y la República.

El Ejército se había convertido, a consecuencia de las guerras carlistas, en la

fuerza más importante del Estado. Por ello, la intervención militar bajo la forma de

pronunciamientos (golpes de Estado) se convirtió en algo crónico en el siglo XIX. El

Ejército era liberal moderado, progresista o demócrata hasta el punto de que cada

partido contaba con un dirigente militar llamado espadón. Los elementos

dinamizadores del régimen eran las Juntas y la Milicia Nacional que se desarrollan

principalmente en la ciudad donde contactaban con progresistas, demócratas y

republicanos, estos organismos consiguieron, mediante levantamientos con la fuerza

de los ciudadanos armados, cambiar el rumbo de la vida política.

17

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU PROGRESISTA (1835-1843)

En 1835 Mendizábal sustituyó a Martínez de la Rosa por presión del

embajador británico, gobernó hasta 1836 año en el que dimitió. María Cristina eligió

a Istúriz que suponía un paso atrás en la izquierdización del régimen, entonces

sobrevino el Motín de la Granja. El fin del régimen del Estatuto Real sobrevino en

1836, tras la sublevación de los sargentos en la Granja de San Ildefonso, dos

sargentos y un soldado fuerzan a la reina a restablecer la Constitución de 1812. Los

progresistas promovieron esta insurrección con el apoyo de las Juntas y la Milicia

Nacional. La regente se vio obligada a entregar el gobierno a los progresistas con

Calatrava que vio a la luz dos importantes acontecimientos: a) La Constitución de

1837, de inspiración progresista aunque incluyó concesiones a los moderados:

Soberanía nacional; División de poderes, el legislativo recaía en las Cortes

bicamerales: Congreso de Diputados y Senado (elegidos estos últimos por el rey),

aunque reconocía importantes atribuciones al monarca, poder ejecutivo e iniciativa

legislativa; Derecho de representación: La Ley Electoral de 1837 estableció un

sufragio censitario masculino, aunque más numeroso que el del Estatuto Real;

Declaración de derechos: Reconocimiento de derechos y libertades individuales como

la libertad de expresión; Otros puntos: No prohibía otras religiones, pero el Estado se

comprometía a mantener el culto católico para compensar la desamortización; b) La

desamortización eclesiástica. Emprendida por Mendizábal primero como ministro de

Hacienda y más tarde como jefe del gobierno, se realiza entre 1835-37, destaca el

Decreto de 1836 por el cual los bienes del clero regular fueron nacionalizados y

18

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

puestos a la venta. Perseguía un triple propósito: Costear la guerra carlista; Acabar

con el clero que apoyaba al carlismo; Crear una copiosa familia de propietarios

adictos al régimen. Sus resultados fueron decepcionantes: No se logró enjuagar la

deuda pública; El liberalismo se granjeó enemigos entre los católicos; Un sector del

campesinado se hizo antiliberal.

La regencia de Espartero 1840-43. Espartero pertenecía a una humilde familia

de La Mancha, con 15 años había tomado las armas contra los franceses y en 1815

desembarcó con Morillo en la guerra de emancipación americana, era un liberal

convencido. Tras un intento de volver al moderantismo, en 1840, María Cristina fue

obligada a renunciar al trono por su oposición a la Ley de Ayuntamientos, además de

los escándalos con el Guardia de Corps Fernando Muñoz (el testamento de Fernando

VII dejaba claro que perdería la regencia si contrajera matrimonio con otro hombre,

con este tuvo varios hijos). En Barcelona se inicia un proceso revolucionario mediante

la formación de Juntas y con participación de la Milicia Nacional, la regente es

obligada a salir de España, según la Constitución de 1837 se necesitaba un regente

hasta que Isabel cumpliera la mayoría de edad, las Cortes se dividen en dos grupos

los unitarios (una sola persona) y los trinitarios (tres regentes), ganan los primeros y

Espartero asumió la regencia a propuesta de las Cortes, continuó con la

desamortización mediante la Ley de 1841, y el recorte de los fueros vasco-navarros.

En 1842 firma un acuerdo

librecambista con Gran Bretaña,

que perjudicaba a la industria

textil catalana, y provocó un

motín

en

Barcelona,

el

bombardeo de la ciudad liquidó

el prestigio del general y un

golpe de Estado dio el poder a

los moderados dirigidos por

Narváez, desde Francia donde se

refugiaba María Cristina con el

apoyo de Luis Felipe de Orleáns

prepararon

el

golpe,

desembarcaron en Valencia y

derrotaron a Seoane en Torrejón

de Ardoz, Espartero embarcó

para Inglaterra.

Baldomero Espartero, Prince of Vergara.

José Casado de Alisal.

19

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

4. EL REINADO EFECTIVO DE ISABEL II

Isabel II y su marido, Francisco de Asís de Borbón.

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)

Los moderados estaban divididos

en tres grupos: la facción Viluma de

Pezuela marqués de Viluma que proponía

la concordia con los carlistas por medio del

matrimonio entre Isabel y el hijo de Carlos

V, era un sistema sin partidos políticos; los

puritanos de Pacheco y Ríos Rosas que

pretendían reformar la Constitución de

1837; la mayoría dirigida por Narváez e

intelectualmente por Pidal que cree que el

poder no se otorga, se conquista,

propusieron una nueva Constitución, la de

1845 sin respeto por la concordia.

Los gobiernos moderados entre

1844-51 fueron: Narváez; el Marqués de

Miraflores; Narváez por segunda vez;

Istúriz que en la Conferencia de Êu en 1845 resuelve el matrimonio de Isabel con su

primo D. Francisco de Asís (Borbón), casados en 1846, ella tenía 16 años y él

tendencias homosexuales, fue un fracaso de matrimonio; Duque de Sotomayor;

Pacheco que se mostró poco puritano; García Goyena; Narváez por tercera vez que

acaba el conato revolucionario de 1848 en España con gran rapidez, con la

interrupción de las 19 horas del Conde de Cleonard en una rápida dimisión y

aceptación de nuevo del cargo por sus diferencias con Isabel II.

Entre 1851-54: Bravo Murillo, era un tecnócrata, fue el artífice de la

consolidación de la deuda, solucionó el problema de los cesantes un caldo de cultivo

de sublevaciones porque con cada partido venían también sus funcionarios, ahora los

funcionarios se cubrían por oposición, firma el Concordato con la Santa Sede en 1851;

le sucede Federico Roncali; Lersundi; y Sartorius acusado de inmoralidad.

El monopolio moderado fue fruto de la elección de la reina y las elecciones

amañadas, lo que llevó a los progresistas al retraimiento de la política y al

pronunciamiento militar como única forma de alcanzar el poder. Entre 1843-54

gobernaron los moderados comandados por su el espadón de Loja, el general

Narváez. Sus actuaciones políticas: a) Creación de la Guardia Civil en 1844. b)

Aprobación de una nueva Ley de Ayuntamientos en 1845 que imponía el

20

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

nombramiento gubernativo de los alcaldes. c) La Reforma fiscal que promueve

Alejandro Mon (Ministro de Hacienda de Narváez) y cuyos detalles corren a cargo de

Ramón Santillán en 1845, que creó un sistema fiscal moderno, que supuso la

liquidación de la fiscalidad del Antiguo Régimen (millones o sisa, alcabala, diezmo...),

se crea la Contribución Directa una cantidad que era asignada a cada provincia y que

esta repartía entre los municipios, también se crea la única contribución de

Consumos que incluía todos los impuestos indirectos en uno solo. Permitió aumentar

las rentas del Estado y que este se lanzara a nuevas empresas.

La Constitución de 1845: Soberanía compartida en la Corona y las Cortes;

División de poderes: Las Cortes bicamerales compartían la potestad legislativa con el

rey, cuya figura quedaba muy robustecida; Derecho de representación: La Ley

Electoral de 1846 redujo el número de electores en un sufragio censitario masculino;

Declaración de Derechos: Recortados los derechos y libertades individuales como la

libertad de expresión; Otros puntos: confesionalidad católica, suprimió la Milicia

Nacional.

Concordato de 1851. Causas: La ruptura de las relaciones con la Iglesia debido

a las desamortizaciones y a la supresión de órdenes religiosas. Desarrollo: A cambio

de la suspensión inmediata de las ventas de la Iglesia, de una dotación económica

para la Iglesia, de la libertad de prédica y de apoyo institucional a los prelados, la

Santa Sede legalizaba las ventas efectuadas, reconocía a Isabel II y se conservaba el

derecho de presentar a los obispos por parte del gobierno. Consecuencias: Fueron

muchas las concesiones efectuadas a la Iglesia en este Concordato, y corta su

duración, en 1855 la desamortización Madoz volvió a provocar una nueva ruptura de

relaciones, aunque en teoría se mantuviera hasta el Concordato de 1953.

Sistema bancario. Se crea el Banco de San Fernando en 1829 a partir del

Banco de San Carlos que se convierte en 1845, tras la reforma fiscal, en Banco del

Gobierno, en 1844 nace el Banco de Isabel II y ambos se fusionan en 1847

convirtiéndose en Banco de España en 1856, que ejercerá el monopolio en la emisión

de billetes y monedas en 1874 cuando el gobierno de la república autoritaria de

Serrano le concedió este privilegio a cambio de 100 millones de pesetas. En los años

50 el negocio bancario es beneficiado por las leyes del Bienio Progresista por lo que

se expande este negocio. En los 80 la banca catalana entra en crisis, se mantienen

Banesto, Vizcaya e Hispano Americano. A principios del siglo XX el Crédito Mobiliario

se convierte en Banco Español de Crédito, se mantienen los demás bancos y aparecen

otros que empiezan a invertir en la industria una vez se nacionaliza la deuda pública

tras la Primera Guerra Mundial.

Sistema monetario. En estos años también se sientan las bases del sistema

monetario español mediante la peseta como moneda nacional que nace oficialmente

en 1868 con Laureano Figuerola.

21

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Segunda Guerra Carlista 1846-9. La Segunda Guerra Carlista tuvo lugar

fundamentalmente en Cataluña debido, al menos teóricamente, al fracaso de los

intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón, que

había sido pretendido por distintos sectores moderados de Isabel, singularmente por

Juan Donoso Cortés, y del carlismo. Sin embargo, Isabel II terminó casándose con su

primo Francisco de Asís de Borbón. Ramón Cabrera intentó organizar lo que

denominó el Ejército Real de Cataluña sin mucho éxito, y tampoco pudo entrar en el

Maestrazgo. A finales de 1848 el nuevo capitán general de Cataluña, Manuel

Gutiérrez de la Concha, consiguió debilitar la resistencia de las partidas carlistas. Esto,

unido a los fracasos de sublevaciones carlistas en Guipúzcoa, Navarra, Burgos,

Maestrazgo y Aragón, dificultó continuar con el conflicto. En 1849 se detuvo al

pretendiente Carlos Luis cuando pretendía entrar por la frontera francesa en España,

poco después Cabrera tuvo que cruzar la frontera francesa ante la persecución del

ejército gubernamental.

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

El 28 de junio de 1854, el general Dulce se pronunció, y O’Donnell acudió a

unirse. El Gobierno envió para someter a los sublevados al general Blaser, y las dos

fuerzas se enfrentaron el día 30 en Vicálvaro con resultado indeciso. La Vicalvarada

no produjo ni vencedores ni vencidos. O’Donnell comprendió que sin los progresistas

sería imposible el triunfo. De ahí el Manifiesto de Manzanares redactado por Cánovas

del Castilllo, con postulados de credo progresista. Como el descontento popular

organizado a través de la formación de Juntas no se acallaba el general San Miguel

pactó con la reina Isabel II la formación de un nuevo Gobierno presidido por

Espartero. Aquellas jornadas de julio eran consecuencia del deseo de la Corona de

mantener al partido moderado en el poder mediante la manipulación de unas

elecciones que en eran una farsa. Eso no daba opción a los progresistas, que veían

bloqueado su acceso al poder. La única forma de conseguir el Gobierno era el golpe.

A lo largo de estos dos años el general tuvo que hacer frente a las agitaciones

sociales, terminó la labor desamortizadora mediante Ley Madoz o "desamortización

general" de 1855, aprobó la Ley de Ferrocarriles de 1855 entre otras innumerables

leyes que demuestran la intensa actividad legislativa del periodo, y se elaboró una

constitución en 1856 que no llegó a ser aprobada. La preponderancia de Espartero,

llevó a los progresistas a la división. En 1856 O’Donnell disolvió las Cortes, con lo que

moría la Constitución aún no nacida, y restableció la Constitución de 1845,

añadiéndole un Acta Adicional mediante la que introducía algunas medidas

liberalizadoras. O’Donnell principal protagonista de la Revolución de 1854 acababa

ahora con ella. Isabel II dio una fiesta en palacio, en la que desairó al jefe del

Gabinete, prestando toda su atención a Narváez, suficiente para que O’Donnell

presentase su dimisión al día siguiente.

22

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

EL BIENIO MODERADO (1857-1859)

Le sucede Narváez, por cuarta vez que restablece las

relaciones con Roma suspendiendo la desamortización, quitó

el Acta Adicional de la Constitución y las disposiciones

progresistas para Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales,

recordar la Ley Moyano de 1857 en materia educativa. Isabel

II desconfió de su carácter autoritario y en el colmo de la

insensatez intentó presidir el Gabinete de lo que fue

disuadida por Bravo Murillo. Le sucede Armero e Istúriz, los

moderados estaban tan divididos y desacreditados como los

progresistas.

Ramón María Narváez y Campos, por Vicente López.

LA UNIÓN LIBERAL (1859-1863)

Tras dos años de gobierno de Narváez, le sucede O'Donnell al frente de un

nuevo grupo político, la Unión Liberal (1859-63), que apareció como partido

centrista, carecía de doctrina (ideología de

Posada Herrera basada en el eclecticismo y

pragmatismo, admitía gente proveniente de

otros grupos políticos) y de programa político

(era consciente de que el único medio para

acabar con la agitación social era el desarrollo

económico) y desarrolló una política exterior de

prestigio de nulas consecuencias. En 1863 la

Unión Liberal se divide, aumentan las

deserciones debido a un desgaste natural

durante cinco años gobernando, O’Donnell

dimite en 1863.

O'Donnell en una litografía de 1889.

Guerra de África 1859-60. Causas: España no tenía política exterior desde la

pérdida de las colonias, la Unión Liberal vio en la Guerra de África la oportunidad de

asentarse políticamente al proporcionar prestigio a su gobierno. Francia e Inglaterra

intervinieron en Marruecos en 1844 firmando el Tratado de Tánger por el cual se

restituían a España los viejos límites de Ceuta y Melilla, el incumplimiento del

acuerdo por parte de Marruecos desencadenó el conflicto. Desarrollo: Marruecos

ataca Ceuta en 1859, España declara la guerra, se preparan 40.000 hombres dirigidos

por O’Donnell para enfrentarse a los 40.000 de Muley-el-Abbas, O’Donnell entra el

23

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Tetuán y vencemos en Wad-Ras. Consecuencias: Se firma el Tratado de Wad-Ras en

1860 por el cual Marruecos cede mucho territorio a España, incluyendo Ifni. La Unión

Liberal se asienta políticamente en España.

La batalla de Tetuán, por Dionisio Fierros Álvarez (1894). La batalla tuvo lugar el 31 de enero de 1860.

Campaña de Conchinchina 1857-63. Causas: Son el binomio nacionalismoromanticismo decimonónico, así como las ansias de la burguesía de encontrar

mercados y del ejército para ganar prestigio. Desarrollo: Tras la campaña dirigida por

Francia, Napoleón III informó al gobierno español que buscáramos otro sitio donde

satisfacer nuestros intereses pues lo conquistado pertenecía al Imperio Francés.

Campaña de México 1861-62. Causas: La intervención se precipita cuando

Juárez suspende la deuda exterior y algunos mejicanos de derechas solicitan la

intervención extranjera. Desarrollo: Francia, Inglaterra y España colaboraron en una

expedición venciendo a las fuerzas mejicanas y consiguen sus propósitos que eran

medidas económicas a favor de sus respectivos gobiernos, pero Napoleón III quiso ir

más allá apoyando la candidatura de Maximiliano de Austria al Imperio Mexicano,

Prim (que era el general que se encargó de la participación española organizada

desde Cuba) al igual que Inglaterra abandonó la suicida misión francesa.

Anexión de Santo Domingo. Causas: Perdida en la Paz de Basilea de 1795 sus

habitantes no habían aceptado todavía la dominación francesa, en 1844 es

proclamada República Independiente pero que corría el peligro de ser absorbida por

Haití. Desarrollo: El Presidente Santana pidió a España la anexión en calidad de

24

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

Protectorado, las dificultades de un buen gobierno en la isla provocaron el

reconocimiento de su independencia en 1874.

Guerra del Pacífico 1864-71. Causas: La intervención el México y la anexión de

Santo Domingo y el hecho de que todavía España no había reconocido la

independencia de Perú provocaron unas malas relaciones entre los dos países.

Desarrollo: España decide hacer una demostración de fuerza enviando una

escuadrilla al Pacífico, varias confusiones provocaron el bombardeo de Valparaíso y El

Callao así como la incorporación de las Islas Chibcha. Consecuencias: Chile y Ecuador

también declararon la Guerra a España, la intervención de los EEUU en pro de la paz

en el Pacífico hizo firmar un armisticio en 1871.

EL FINAL DEL REINADO DE ISABEL II (1863-1868)

Desde 1863 hasta 1868 volvió el partido moderado que estaba tan dividido

como el progresista, Isabel optó por ellos porque de todas era la opción menos mala.

Gobiernos: Marqués de Miraflores; Arrazola; Alejandro Mon; Narváez por quinta

ocasión; O’Donnell que padeció la sublevación de sargentos de artillería de San Gil

disconformes con las medidas que impedían su acceso a la oficialidad, Serrano acabó

con la sublevación con más de 66 fusilamientos, lo que provocó la dimisión de

O’Donnell; regresa Narváez (el espadón de Loja, localidad de Granada de donde era

natural) por sexta vez, gobernó sin las cortes, su política autoritaria provocó

deserciones en las filas de la Familia Real, el Duque de Montpesier le hizo saber a

Isabel II la necesidad de cambiar de política conservadora y represiva. Se reunieron

en Ostende progresistas y demócratas para acordar la caída del régimen. Mediante el

Pacto de Ostende, firmado por Prim, Sagasta, Pierrad y Ruiz Zorrilla, se acordó

destruir todo lo existente en las altas esferas del poder y la elección de una asamblea

constituyente por sufragio universal para que determinase la forma de gobierno que

habría de establecer en el país, su intentona revolucionaria fracasó en 1867. Tras el

fallecimiento de Narváez fue nombrado primer ministro González Bravo, otros

generales unionistas se mostraron dispuestos a pronunciarse. El frente revolucionario

ya estaba formado: progresistas, unionistas y demócratas se unieron bajo el

propósito común de derribar a la Monarquía de Isabel II.

25

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

5. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO

Las etapas del Sexenio, dibujo satírico de Tomás Padró para La Flaca (1874).

LA REVOLUCIÓN DE 1868

Labrousse distingue

en cualquier revolución

importante, y la acaecida

en 1868 lo fue, tres planos:

el político, el económico y

el social; cuando estos tres

factores

se

conjugan

simultáneamente es muy

probable

el

estallido

revolucionario porque "la

crisis económica va a dar a

la crisis política una

inmensa fuerza social".

Siguiendo este esquema,

en mayo de 1866 se produjo, en parte debido al incremento de la especulación, al

abuso del crédito y a la escasez de dinero real, una fuerte crisis económica que se

manifestó en numerosas quiebras empresariales, en la restricción de créditos y en

26

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

una vertiginosa caída de los valores bursátiles que provocó la ruina de numerosas

familias. A la falta de trabajo producida por el crack bancario y bursátil hay que añadir

la falta de pan originada por las malas cosechas de 1867 y 1868, esta última está

considerada como la peor del siglo.

El gobierno, que dado lo precario de la Hacienda se encontró impotente, sólo

supo ganarse una generalizada impopularidad al emitir un empréstito forzoso que

obligaba a todos los contribuyentes y decretar una rebaja en los sueldos de todos los

funcionarios públicos civiles, pero no militares. En el plano social existía un amplio

malestar concretado en la falta de participación política de las clases medias y en el

empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, artesanales,

industriales y campesinas. Políticamente no sólo hubo una desintegración interna del

régimen isabelino, sino también la aparición de una nueva fuerza: el partido

demócrata, que nacido del progresismo alcanzó a partir de 1860 una ideología

específica gracias a la unión con intelectuales krausistas que dieron las ideas sobre el

absoluto respeto a la dignidad humana y la intangibilidad del individuo en cuanto

soberano de sí mismo. Para los demócratas eran puntos claves de su filosofía política

la soberanía popular, el reconocimiento expreso y solemne de los derechos de la

persona humana y, como consecuencia de ello, el sufragio universal.

El primer acuerdo entre progresistas y demócratas, al que posteriormente se

unieron los unionistas, lo que proporcionó una buena pléyade de generales entre los

que destacaba Serrano, se estableció en Ostende el 16 de agosto de 1866 con el

objeto de destruir todo lo existente en las altas esferas del poder, nombrándose en

seguida una asamblea constituyente bajo la dirección de un gobierno provisional, la

cual decidiría la suerte del país, cuya soberanía era la ley que representase, puesto

que sería elegida por el sufragio universal directo. Un clásico pronunciamiento

militar, la sublevación de la escuadra del Almirante Topete, surta en el puerto de

Cádiz, el 18 de septiembre de 1868 fue el detonante de la revolución, la Gloriosa, y

marcó el comienzo de un período febril de la Historia de España, el Sexenio

revolucionario, en el que se sucedieron vertiginosamente numerosas y diversas

formas de gobierno que desembocaron en la restauración de la dinastía derrocada y

que para una mayor comprensión se ha dividido en cuatro etapas.

Los sublevados en Cádiz, a los que no tardaron en unirse los generales Serrano

y Prim, ocuparon Sevilla y se dirigieron hacia Madrid, símbolo del poder político,

mientras las fuerzas leales a Isabel II, mandadas por el marqués de Novaliches,

intentaron sin éxito cortar el paso a los rebeldes o revolucionarios por lo que se

desarrolló una batalla en torno al dominio del puente de Alcolea, cerca de Córdoba.

La victoria del general Serrano el 27 de septiembre supuso el triunfo definitivo de la

Revolución en España. A partir de ese momento y a lo largo y ancho de la geografía

española surgieron innumerables Juntas provisionales revolucionarias cuyos

27

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

componentes excitaban al pueblo a la revuelta con consignas radicales destinadas a

conseguir la más amplia movilización posible. En Madrid y tras varias crisis fugaces, el

general Concha se declaró neutral en el conflicto y entregó el poder a la Junta

revolucionaria, que ya se había formado, con lo que Isabel II, que veraneaba en

Lequeitio, se exilió en Francia sin renunciar a la corona. El ambiente en ciudades y

pueblos era de plena euforia pacífica, apenas hubo sucesos violentos, porque se

había adueñado de todos una ilimitada esperanza en la nueva situación y un

optimismo utópico en que de forma natural se realizarían grandes ilusiones como la

abolición de las quintas o la supresión del impuesto de consumos. El apoyo popular a

la gloriosa revolución fue inmenso y marcó el inicio de la toma de conciencia de una

forma clara de sus razones y de su fuerza, de tal manera que la cuestión social, hasta

entonces mero objeto de curiosidad filantrópica o de caridad religiosa, comenzó a

convertirse en el problema social.

Juan Prim, por Luis de Madrazo.

La principal Junta Revolucionaria, la de

Madrid, confirió a Serrano el encargo de

constituir un Gobierno provisional que

rápidamente legalizaría la irregular situación

juntista nombrando nuevos ayuntamientos y

diputaciones compuestos por los miembros de

las juntas, con lo que el gobierno tomó el

control centralizado del poder. El gobierno

provisional tuvo que enfrentarse con la grave

complicación de la insurrección cubana, grito de

Yara, que surgió como reacción contra la

inadecuada política colonial de los gobiernos

isabelinos y que inició la larga guerra de los Diez

Años. Al mismo tiempo definió su propósito de

mantener la monarquía como institución sobre la base, de acuerdo con las ideas

democráticas, de la soberanía nacional expresada en unas Cortes Constituyentes

elegidas por sufragio universal.

Si las Juntas revolucionarias y el gobierno provisional constituyen la primera

fase del Sexenio democrático, la segunda está caracterizada por el intento de lograr

una monarquía democrática. Las elecciones para las constituyentes,

convenientemente dirigidas por el ministro de la Gobernación correspondiente,

Sagasta, mostraron paladinamente que el paso del sufragio censitario al sufragio

universal no significaba un cambio brusco en los resultados de los comicios porque la

contienda electoral la ganaba siempre el partido que la hubiera organizado. Las

Cortes, compuestas por una fuerte mayoría monárquica de progresistas, unionistas y

28

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

demócratas, junto con dos débiles minorías de republicanos y carlistas, elaboraron

una nueva Constitución promulgada en 1869 cuyas dos aportaciones más

importantes y significativas fueron el establecimiento de la monarquía como forma

de gobierno, pero basada en la soberanía nacional que elige la dinastía y puede

revocarla, y la minuciosa y enfática declaración de los más variados derechos

individuales como: libertad e inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, de

circulación, de enseñanza, de industria, de expresión del pensamiento, de reunión, de

asociación, etc. En los debates sobre el texto constitucional, la oratoria

parlamentaria, en la que destacó palmariamente la brillantez de Castelar, rayó a una

altura que nunca jamás volvió a alcanzarse. La Constitución de 1869 estuvo muy lejos

de satisfacer a las fuerzas que protagonizaron la caída de Isabel II pues los

republicanos se opusieron al principio monárquico, (hubo un levantamiento de

40.000 hombres en Valencia, Aragón y Andalucía que, dadas su espontaneidad y

desorganización,

fue rápidamente

sofocado),

los

librepensadores

demócratas

al

mantenimiento

del culto y, lo que

fue

más

importante a la

larga, las fuerzas

católicas

se

consideraron

heridas

al

establecerse por

primera vez la

libertad

de

cultos.

Gobierno Provisional de 1869: Laureano Figuerola, Práxedes Mateo Sagasta, Ruiz Zorrilla, Juan

Prim, Francisco Serrano y Domínguez, Topete, Adelardo López de Ayala, Antonio Romero Ortiz y Juan Álvarez

de Lorenzana. Foto de J. Laurent.

29

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

EL REINADO DE AMADEO (1871-1873)

Retrato del rey Amadeo I de España,

por Carlos Luis de Ribera y Fieve.

Las Cortes, de acuerdo con

la Constitución, acabaron con la

interinidad al establecer una

Regencia, desempeñada por

Serrano,

que

encargó

la

formación de un gobierno al

general Prim, el cual comenzó la

ardua búsqueda de un príncipe

que, sin pertenecer a la dinastía

derrocada por la revolución,

aceptase reinar en un país

dominado por la inestabilidad

política y fuera aceptado por las

cancillerías europeas. De las

catorce candidaturas sopesadas,

detonante

de

la

guerra

francoprusiana, fue la del

príncipe

alemán

Leopoldo

Hohenzollern

Sigmaringen,

(llamado popularmente Ole, olé,

si me eligen); triunfó la de

Amadeo, duque de Aosta e hijo

de Victor Manuel II de Italia,

candidato grato a las clases

medias de izquierda que veían en los Saboya a la dinastía liberal que había unificado

Italia. El 27 de diciembre de 1870 el general Prim era asesinado en la calle del Turco

de Madrid por un grupo de francotiradores, lo que privaba al nuevo rey, que

desembarcaba poco después en Cartagena, del principal y casi único sostén. Amadeo

I proyectó establecer un turno pacífico de gobierno entre las dos principales

fracciones en que se había dividido el partido progresista: la radical, que dirigía el

dogmático y comprensivo Ruiz Zorrilla, y la constitucional del sagaz y tolerante

Sagasta. El intento fracasó tanto por el pésimo entendimiento entre los dos partidos

y sus dos líderes como por la incapacidad de polarizar en torno a ellos los restantes

grupos políticos.

Las tres elecciones a Cortes y los seis gabinetes ministeriales que se

sucedieron durante los dos años y dos meses del reinado de Amadeo I, mostraron lo

que ya sería una constante durante todo el Sexenio: la carencia, debida a una

30

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

excesiva fragmentación de los partidos (De Amicis enumera la existencia de treinta y

dos), de un consenso entre los políticos para la situación concreta de cada momento.

A la imposibilidad de normalizar la vida política se unió en abril de 1872 el

levantamiento de los carlistas al grito de ¡Abajo el extranjero! La insurrección, que se

circunscribió a la región vasconavarra y a algunos núcleos montañeses de Cataluña y

Levante y que llegó a constituir un auténtico Estado, fue un continuo cáncer que

minó la viabilidad de la monarquía democrática. El 11 de febrero de 1873 don

Amadeo, descorazonado al no lograr para España "todo el bien que mi leal corazón

para ella apetecía", abdicó la corona al convencerse de la imposibilidad de hacer

funcionar el mecanismo político constitucional sobre la base de los equipos políticos

disponibles. Ese mismo día el Senado y el Congreso, reunidos en Asamblea Nacional,

a pesar de que tal reunión era anticonstitucional, declararon como forma de gobierno

de la nación la República, dejando a las Cortes constituyentes la organización de esta

forma de gobierno, con lo que comenzó la tercera etapa del Sexenio.

Primera Guerra de Cuba 1868-78. Causas: Si no había aparecido antes el

conflicto se debió a que era una sociedad esclavista y el miedo a que una revolución

se volviera contra ellos la detuvo; un gran motivo de la guerra es la exclusión de los

criollos de los altos cargos públicos en Cuba a demás de la incapacidad de la

economía española para absorber su producción de tabaco y azúcar. Desarrollo: En

1868 tiene lugar el grito de Yara de Céspedes a favor de la independencia de la

República de Cuba, se le suma Máximo Gómez y Antonio Maceo. El conflicto duró 10

años, contaron con la ayuda de los EEUU, pero terminó con la derrota cubana ante el

cansancio y las diferencias entre los líderes cubanos. Consecuencias: En 1878 se firma

la Paz del Zanjón entre las fuerzas rebeldes y el general Martínez Campos, se

concedía a Cuba los mismos privilegios que tenía Puerto Rico, además de amnistía

para los rebeldes y libertad para los esclavos de las filas insurrectas. El descontento

lleva a la Guerra Chiquita de tan solo un año que sigue a esta Guerra Larga. En 1880

es abolida la esclavitud en Cuba.

Tercera Guerra Carlista 1872-6. Causas: La caída de Isabel II dio esperanzas a

los carlistas y el hecho del carácter anticlerical de la Constitución de 1869 les dio

fuerzas, el desencadenante fue que en las elecciones de 1872 el gobierno se opuso a

los candidatos carlistas con procedimientos poco ortodoxos. La proclamación de la

República en 1874, dio más motivos a los carlistas para intentar ocupar el poder.

Desarrollo: Era Carlos VII el que siguió el conflicto, Eustaquio Díaz de la Rada inicia el

levantamiento en el Norte, Extremadura y Andalucía, pero la derrota en Orquieta en

1872 provoca su detenimiento. Tras el fracaso del primer levantamiento en las

Provincias Vascongadas y Navarra, el pretendiente destituyó a la mayoría de los jefes

militares. En 1873 el movimiento se concentra en Centro (donde no están bien

organizados), en Cataluña (la organización es mayor, actúan guerrillas) y en el Norte

(hay un auténtico estado paralelo al gobierno oficial). Tras el control del Centro y

Cataluña, la campaña del Norte se presentó más dura, en 1873 Carlos VII había

31

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

tomado Estella pero fracasó en Pamplona e Irún, la subida al trono de Alfonso XII

restó apoyo a los carlistas por el establecimiento de una monarquía más liberal, se

puso al frente de las tropas para prestigiar su figura, la superioridad alfonsina era

evidente, de cuatro a uno, tras la toma de Estella por Alfonso Carlos VII atraviesa la

frontera en 1876 hacia Francia. Consecuencias: Abolición de los fueros vasconavarros.

Principales escenarios conflictivos durante la I República Española (1873/74). Los límites internos muestran

los límites de las comunidades autónomas contemporáneas y sólo sirven como referencia En rojo el

levantamiento carlista. Las llamas son focos cantonalistas. Las líneas los ataques navales del Cantón de

Cartagena

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)

La república, con su corta duración, marcó la culminación del proceso

revolucionario del Sexenio en cuanto que los más caracterizados rectores del

republicanismo democrático, Figueras, Pi y Margall, Castelar, Salmerón, etc.,

aparecieron como los únicos capaces de realizar los ideales de la revolución de 1868.

El partido republicano llegó al poder lastrado por sus divisiones internas entre

32

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

I.S.B.N. – 13 -978-84-616-9998-8

Bloque 20: Historia Contemporánea de España.

unitarios y federales y éstos a su vez entre intransigentes y moderados según fuera el

método que proponían utilizar para edificar una España federal. Los primeros

pretendían actuar desde abajo, de las bases diríamos ahora, por medio de un

gobierno de asambleas, mientras que los segundos preconizaban la legalidad,

federalismo desde arriba, e intentaban salvaguardar a todo trance el orden.

La República comenzó a vivir con una Constitución monárquica, la de 1869,

con unas Cortes monárquicas, la mayor parte de los nuevos republicanos procedían

del partido radical y de los demócratas cimbrios, caracterizados por su camaleonismo

político que les inclinaba hacia cualquier forma de gobierno con tal que sirviera a sus

propios intereses, y con unos ministros monárquicos: en el primer gobierno de

Figueras permanecieron cuatro de los siete últimos ministros de don Amadeo. La

discusión sobre el carácter unitario o federal de la república originó dos intentos de

golpe de estado por parte de los radicales, en febrero y abril, dirigidos a eliminar a los