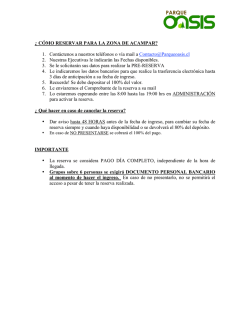

presionar aquí.