LAS FÓRMULAS DE AJUSTE DE LA PENSIÓN EN

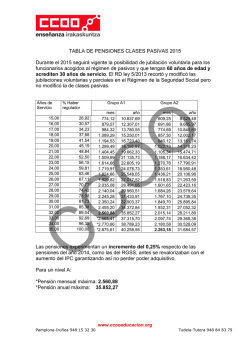

LAS FÓRMULAS DE AJUSTE DE LA PENSIÓN EN COLOMBIA AFECTA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. ANÁLISIS DE CASO, PERÍODO 2000-2015 LILIA TAFUR TENORIO OMAR ORTEGA MUÑOZ UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL SANTIAGO DE CALI 2015 LAS FÓRMULAS DE AJUSTE DE LA PENSIÓN EN COLOMBIA AFECTA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. ANÁLISIS DE CASO, PERÍODO 2000-2015 LILIA TAFUR TENORIO OMAR ORTEGA MUÑOZ ENSAYO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL SANTIAGO DE CALI 2015 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 8 HIPOTESIS: EL PROBLEMA PLANTEADO AFECTA EL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD SOPORTADO EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. ........................................................................................... 11 EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD .. 13 DESARROLLO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Y DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA................................................................. 16 PRIMERA FÓRMULA: AJUSTE DE LA PENSIÓN CON EL INCREMENTO DEL SMML, PERIODO 1988-1993 ........................................................................................... 20 SEGUNDA FORMULA: INCREMENTO DE LA PENSIÓN CON EL IPC. POR ENCIMA DEL INCREMENTO DEL SMML PERIODO 1994-1999 ..................................... 24 PERIODO DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2015, INCREMENTO DE LA PENSIÓN CON EL IPC MENOR QUE EL INCREMENTO DEL SMML. ............... 26 PROYECCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA PENSIÓN CON EL INCREMENO DEL IPC COMPARADO CON EL INCREMENTO DEL SMML PERÍODO 2000 AL 2020 ... 28 REGÍMENES EXCEPTUADOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN COLOMBIA ........................................................................................................... 33 Regímenes exceptuados del sistema general de salud en Colombia ........................... 33 CONCLUSIONES.......................................................................................................... 36 RECOMENDACIONES ................................................................................................. 37 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 40 LISTA DE TABLAS Tabla 1. Variación anual del SMML Vs inflación (IPC) (1988-1993) 22 Tabla 2. Variación anual del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC). Desde 1994-1999. 25 Tabla 3. Variación anual del incremento del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC) Desde 2000 – 2015 27 Tabla 4. Variación anual proyectada del incremento del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC) Desde 2000 – 2020 31 6 INTRODUCCIÓN El presente ensayo, pretende cumplir con el requisito académico de la Universidad Santiago de Cali para optar al título de Especialista en Derecho Constitucional. Se trata de un tema de nuestro especial interés por estar contenido en el Sistema de Seguridad Social Integral de Colombia, e indica la falta de eficiencia de las fórmulas empleadas para el logro del objetivo, como es, un monto adecuado en la movilidad de las pensiones que le permita mantener al pensionado un poder adquisitivo constante y equivalente a su último salario como trabajador, cumpliendo con lo establecido por el Bloque de Constitucionalidad en el sentido de prevalecer el principio de progresividad rechazando situaciones reales regresivas. Para el logro del objetivo se menciona como primera fórmula la Ley 4 de 1976, con la cual el incremento de la pensión en la segunda mitad de la década de 1970 y principios de la década de 1980, era irrisorio. Posteriormente se analiza la Ley 71 de 1988, con la fórmula de ajuste de la pensión igual al incremento anual del salario mínimo mensual legal (SMML), en el periodo 1988-1993, y se compara con el Índice de Precios al Consumidor Total año anterior (IPC), encontrando que el IPC consolidado en este periodo, se mantuvo por encima del incremento del SMML, de ahí que al estar el ajuste de la pensión asociada a este último indicador perdió poder adquisitivo. Con el decrecimiento del poder adquisitivo de la pensión con la fórmula utilizada en el periodo anterior, previos debates en el Congreso de la República se aprueba la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, con vigencia a partir de 01/abril/1994 y que en su art.14 establece el ajuste de la pensión con el IPC total año anterior. Siguiendo con el análisis 7 de los indicadores, en el periodo 1994- 1999, se muestra el acumulado del IPC mayor que el del SMML, siendo el incremento de la pensión igual al del IPC, por lo tanto, su incremento también fue mayor. Sin embargo a partir del año 2000 y hasta el año 2015, el comportamiento de estos indicadores de nuevo cambia, situándose por encima el acumulado del incremento del SMML al acumulado del IPC. La comparación señala que en este periodo, el incremento del SMML está 19.22% por encima del incremento consolidado del IPC., de ahí que la pensión, al estar su ajuste sujeto a la variación del IPC, se rezagó en este periodo, en el mismo porcentaje con respecto al SMML. Se realizó la comparación y proyección del comportamiento de los dos indicadores hasta el año 2020, manteniendo la tendencia del incremento del SMML por encima del IPC, siendo la diferencia consolidada a ese año de 27.02%, a favor del SMM. En consecuencia se indica un decrecimiento de la pensión igual a este valor, 27.02%, al estar ligado su ajuste anual a la variación total IPC año anterior. Finalmente se analiza y adiciona al decrecimiento indicado de la pensión, 27.02%, el descuento que se realiza al último salario por el tránsito de trabajador a pensionado que oscila entre un 15% y un 27%, así como el descuento por el pago total de la salud, que como trabajador era del 4% y como pensionado se incrementó hasta un 12%. Se concluye que la suma del decrecimiento de la pensión, ligada al IPC, comparada con el incremento del SMML, que sería el aumento mínimo de su salario como trabajador, más los dos descuentos señalados en el tránsito de trabajador a pensionado, monto de la pensión como un porcentaje del último salario como 8 trabajador( ST), de acuerdo a la fórmula empleada para el cálculo de la mesada en el régimen de prima media y el pago total a la salud, en 20 años coloca el monto de la pensión en riesgo de equivaler al 40%ST (cuarenta por ciento del salario como Trabajador en el último año), siendo éste monto el valor mínimo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo OIT. El problema así planteado, aunado a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo, pretende que beneficien a la mayoría de pensionados del sistema integral de la seguridad social de Colombia, en la medida que el Gobierno Nacional y el Congreso desarrollen y adopten formulas efectivas que garanticen el cumplimiento del objetivo de progresividad establecidos en los Convenios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ”Pacto de San José de Costa Rica”, “Protocolo de San Salvador” y recomendaciones de la OIT, de las cuales Colombia es parte. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Colombia, regida por la anterior Constitución Política, de 1886, definida como “Estado de Derecho” caracterizada por un modelo de Estado: Estadocéntrico, donde se privilegió al Estado por encima del ser humano, y a las leyes por encima de la Constitución Política, implementó la política pública pensional bajo el tránsito normativo de la Ley 4 de 1976, art 1, donde estableció una metodología de reajustar las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivencia, del sector público y privado con el propósito que las pensiones mantuvieran el poder adquisitivo de la moneda 9 frente al impacto de la inflación, sin embargo el resultado fue un incremento por varios años irrisorio o igual a cero. Ante la ineficiencia de dicha Ley, el Congreso de la República desarrolló la Ley 71 de(1988) y en su artículo 1°, estableció una metodología para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, con un incremento anual igual al del incremento del salario mínimo legal mensual (SMML). Sin embargo, el resultado del incremento a las pensiones con base en dichas fórmulas, en el primer caso era irrisorio, como ya se señaló y en el segundo el incremento de la pensión igual al incremento del SMML, se rezago con respecto al incremento del IPC total año anterior. Bajo éstas circunstancias empleados del sector público y privado, presionaron al Congreso de la República para que desarrollara y presentara un proyecto de ley con las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los Convenios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales Colombia es Parte, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. De ahí que se aprobó la Ley 100 de 1993, que estableció en su Art. 14.- Reajuste de pensiones.- Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustaran anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo mensual legal vigente, serán reajustadas de oficio 10 cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno… (Colombia, 1993, Art. 14) . Además la ley 100 incorporó el art.34 -monto de la pensión de vejez – que establece un promedio del 75% del ingreso base de liquidación como trabajador, para cerca de 30 años de trabajo y de contribución al sistema, lo cual indica que en este tránsito de trabajador a pensionado, este pierde alrededor del 25% de sus ingresos, los cuales son congruentes con su nivel de vida. Adicional el art. 204, inciso segundo de la ley 100, adicionado Ley 1250 de 2008, art. 1, estableció la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados igual al 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional, incrementando la carga en la pensión, por este concepto, en un 8%, por cuanto en su condición de trabajador se le descontaba solo el 4% de su salario y en su condición de pensionado se le descuenta el total, es decir el 12%, de su pensión. El resultado comparativo de las formulas señaladas, entre el año 2000 y el año 2015, del incremento de la pensión ligado al IPC total año anterior, art 14 Ley 100 de 1993, muestra un rezago acumulado de la pensión con respecto al incremento del SMML aproximado al 20%. Este análisis proyectado hasta el año 2020, aunado a las reformas pensionales y a las pretensiones, de la Federación Internacional de Fondos de Pensiones (FIAP), muestra una desvalorización de la pensión con su incremento ligado al IPC de al menos el 27% con respecto al incremento del SMML, el cual le correspondería como mínimo en su calidad de trabajador. Este porcentaje sumado al ingreso que pierde el trabajador en su tránsito a pensionado, con la fórmula para determinar el monto de la pensión, más la carga del total de la contribución a la salud a descontarse de la mesada pensional ( art. 34 de la Ley 100 de 1993 art. 204, inciso 11 segundo de la ley 100, adicionado Ley 1250 de 2008, art. 1), muestra que en el periodo analizado, la mesada pensional se coloca en riesgo de alcanzar el mínimo recomendado por la OIT un 40% del último salario como trabajador(40%ST), lo cual será de gran incidencia negativa en la época de mayor vulnerabilidad como es la vejez. . HIPOTESIS: EL PROBLEMA PLANTEADO AFECTA EL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD SOPORTADO EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES. La situación real mostrada, en donde en síntesis el monto de la pensión de un trabajador colombiano en veinte años se aproxima al 40%ST, nos muestra un desconocimiento de los Convenios y Tratados Internacionales de los que Colombia es parte. En especial el “Protocolo de San Salvador”, el cual es un Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se consagra el principio de progresividad y el respecto por los derechos adquiridos, como el medio para llegar a los objetivos del trabajo y la Seguridad Social en sus artículos primero, cuarto, quinto y noveno. De igual forma se desconoce las recomendaciones de la OIT, así como los nuevos valores y derechos de segunda y tercera generación conexos con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de 1991, en los que a través de la Asamblea Nacional Constituyente, Colombia se estableció como un Estado Social de Derecho, surgiendo 12 así el Estado Constitucional señalado, dando garantías a los derechos fundamentales del hombre y a la jerarquía jurisdiccional de la Constitución. Todos estos acuerdos tienden a garantizar la progresividad de sus ciudadanos y rechazan decisiones regresivas. Al respecto la Constitución Política señala en su artículo 48- Adicionado. Acto Legislativo 01 de 2005. Art 1°: “…El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley…” Y el inciso noveno consagra: “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos. “ Todos estos acuerdos tienden a garantizar la progresividad de sus ciudadanos y rechazan decisiones regresivas. Sin embargo el análisis realizado en los capítulos que constituyen el presente trabajo, muestra una realidad diferente a lo preceptuado en los tratados internacionales y en la propia Constitución, en materia de progresividad del 13 Trabajo y de la pensión. Esto se evidencia en que desde el año 2000 hasta el presente y proyectando la misma tendencia hasta el año 2020, se habrá reducido el valor de la pensión, con respecto a su último salario como trabajador en un sesenta por ciento (60%), pasando el monto de la pensión de un 100%ST a un 40%ST.De ahí surge la hipótesis que el problema planteado con la reducción a tal extremo de la pensión afecta enormemente el compromiso de progresividad de los Convenios y Tratados internacionales de los cuales Colombia es parte y que forman parte del Bloque de Constitucionalidad. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República, con tratamiento y análisis constitucional, ratificados por Colombia forman parte del Bloque de Constitucionalidad, art. 93 C.N. El principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y Culturales se encuentra contemplado en el artículo 26. º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En efecto el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que: “(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 14 internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” Por su parte, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que: Artículo 26. Desarrollo Progresivo. “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación Internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. En el mismo sentido, el “Protocolo de San Salvador”, el cual es un Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, los Estados Parte recordaron que: “(…) Con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, 15 tanto como de sus derechos civiles y políticos. (Protocolo San Salvador. Preámbulo, 1988)” En este Protocolo, los Estados Parte convinieron con respecto a los derechos reconocidos o vigentes en un Estado, al trabajo y a la seguridad social la necesidad de lograr su efectividad en forma progresiva: “(…) Articulo 1.- Obligación de adoptar medidas. Los Estados Parte en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto del orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. Artículo 4.- No admisión de Restricciones. “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. Articulo 6.- Derecho al Trabajo “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 16 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnicoprofesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados parte se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.” Articulo 9.-Derecho a la Seguridad Social. Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de Seguridad Social serán aplicadas a sus dependientes. (Protocolo de San Salvador, 1988) DESARROLLO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Y DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA La situación política, económica y social de Colombia, cada vez más deprimente para el pueblo, reflejada en el trabajo y la seguridad social, produjo movimientos sociales que concluyeron en la disolución del Congreso de la República y la institucionalización de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, en donde el pueblo como poder constituyente primario y soberano se pronunció y legitimó el advenimiento de la Constitución Política de 1991, con contenido político expresado en 17 el poder del pueblo, desde su Preámbulo, y con contenido jurídico, como norma suprema y fuente de derecho, expresado en su artículo cuarto (4°) (Colombia, 1991). Con respecto al poder político el Preámbulo manifiesta: El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (Colombia, 1991, p. 1) Con respecto a la prevalencia de valores y principios consagrados en la Constitución, el artículo 4 supremacía normativa de la Constitución, decreta: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…” Por lo tanto la supremacía de la Constitución Política (C.P.) es un principio, en caso de contradicción con otras normas o leyes y le corresponde a la Corte Constitucional, como máximo tribunal, creado por la C. P. de 1991, guardar su integridad y supremacía, decretada esta facultad en el artículo 241 (Colombia, 1991). Con estos presupuestos la Constitución Política de 1991 marca el tránsito del Estado de Derecho legal al Estado Social de Derecho constitucional: de una Constitución estadocéntrica (Constitución Política de 1886) a una Constitución antropocéntrica (Constitución Política de 1991). Surgiendo así el Estado Constitucional, dando 18 garantías a los derechos fundamentales del hombre y a la jerarquía jurisdiccional de la Constitución, concibiéndola como un elemento que asegura la solidez del ordenamiento, donde prevalecen los valores y principios legislativos codificados en la Constitución, garantizándola como norma suprema, según Kelsen, necesarios en una Constitución Política, para así afianzar el sistema democrático (Kelsen, 2008, p. 150). En consecuencia la Constitución Política de 1991, establece que el Estado debe cumplir con sus funciones de fortalecimiento, protección, garantía y compromiso de los derechos y deberes sociales prevaleciendo el principio fundante del respeto a la dignidad humana, del derecho al trabajo y a la seguridad social, de los derechos fundamentales o inalienables de la persona como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la Ley y las autoridades y el derecho a la protección de personas con debilidad manifiesta. Esta previsión social en la Constitución Política, desde el punto de vista filosófico sitúa su origen en el derecho natural o ius-naturalismo, un derecho natural-racional antropocéntrico, de acuerdo a las definiciones de Alf Ross (2006, p. 13) Por lo tanto, con este desarrollo, de la Constitución Política de 1991, también se constitucionalizó el trabajo como un derecho, en condiciones dignas y justas, y como un requisito previo y sensible para acceder a la pensión de jubilación como el principal componente, del también derecho exaltado en la Constitución: la Seguridad Social. Esto se evidencia por cuanto en la C.P. de 1886 solo se expresaron 2 artículos referidos al trabajo, mientras que en la C.P. de 1991 se decretaron 14 artículos, clasificados por grupos de beneficio en los que el ejercicio del derecho al trabajo y a la seguridad social en condiciones dignas desempeña un papel fundamental. Este derecho general quedó previsto en la C.P. en los siguientes artículos: 19 Art.25.-Derecho al trabajo; art 53.- Protección del trabajo y de los trabajadores,”…El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones…” Art. 42.- Protección de la familia; art.43.- Igualdad y protección de la mujer y el embarazo; Art.44.- Derechos fundamentales de los niños; Art. 50.-Derecho de los niños (menores de un año) a la protección o seguridad social por parte del Estado; Art. 45.Protección y formación integral de adolescentes; Art. 46.- Derechos de las personas de la tercera edad; Art. 47.- Protección de discapacitados; Art. 64.-Protección a los trabajadores agrarios. Derechos conexos con una vida digna: Art. 48.- (ibídem) Derecho a la seguridad social integral “…La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante…”; Art. 49.- (ibídem) Servicio de salud y saneamiento ambiental; Art 51.- (ibídem) Derecho a vivienda digna; Art. 52.(ibídem) Derecho a la recreación, el deporte y la utilización del tiempo libre. Normas para el financiamiento de la seguridad social: Art.334.- (ibídem) Dirección general del Estado en la economía y sostenibilidad fiscal; Art. 336.- Monopolios rentísticos “…En cualquier caso se respetaran los derechos adquiridos por los trabajadores…”; Art. 356.- (ibídem) De la distribución de recursos y de las competencias, en concordancia, con art 48. (Colombia, 1991) Sin embargo, contrario al desarrollo al trabajo y a la seguridad social previstos en la Constitución Política de 1991, la situación económica y social, con el transcurrir de los años a la que se ve avocada, parte de la población de pensionados, que contribuyeron con su ahorro previsional al sistema pensional en Colombia fruto de su trabajo, por 25 20 años, hasta 30 o más años, sería de tal magnitud que en una proyección a veinte años, la mayoría de éstas pensiones han perdido efectividad, por cuanto son una fracción pequeña del ingreso mensual, de su último año como trabajador, situándose por debajo de las recomendaciones de la OIT, de ahí que sus derechos fundamentales inherentes al trabajo y a la seguridad social, establecidos en la Constitución Política, y tratados internacionales tutelados con el principio de progresividad quedan en riesgo, especialmente el derecho a la igualdad y a una vida digna congruente con su nivel de vida como trabajador. Sin embargo la realidad de los trabajadores y su aspiración a una pensión digna justa y adecuada a su contribución al sistema pensional ha presentado durante los últimos veintisiete (27) años las siguientes formulas con sus fluctuaciones y desequilibrios económicos. PRIMERA FÓRMULA: AJUSTE DE LA PENSIÓN CON EL INCREMENTO DEL SMML, PERIODO 1988-1993 Con los anteriores requerimientos el Congreso de la República desarrolló la Ley 71 de(1988) y en su artículo 1 estableció una metodología para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, con un incremento anual igual al del incremento del salario mínimo legal mensual (SMML). Sin embargo, el análisis de la aplicación de esta ley, en el contexto socio económico, caracterizado por una elevada inflación que alcanzó el 32.37% en el año de 1990, determinó que la fórmula, no estaba cumpliendo con el objetivo de la misma y 21 que de nuevo con el incremento de la pensión igual al incremento del salario mínimo legal mensual, aquella perdía su poder adquisitivo con respecto a la canasta familiar, perdiendo efectividad en el objetivo, desmejorando paulatinamente la calidad de vida de quienes alcanzaron el derecho a la pensión, cotizando al sistema pensional existente, a lo largo de su vida laboral o en otras palabras contribuyendo al sistema de pensiones a través del mercado laboral con su propio ahorro previsional durante 20, 25, 30 o más años de trabajo, representados en 1000, 1250, 1500 o más semanas de cotización. De ahí que, en la segunda mitad de la década de 1980, y principios de la década de 1990, paralelo al desarrollo constitucional de los derechos del trabajo y de la pensión de vejez, inherentes a la seguridad social, previstos en la Constitución Política de 1991, con el disparó la inflación (IPC), por la presión en este sentido realizada por el circulante del narcotráfico y otros factores socioeconómicos, el indicador del incremento anual del salario mínimo mensual(SMML), realizado por el Gobierno Nacional mediante decreto de fin de año y con el que se incrementaban las pensiones, fuera menor que la variación porcentual anual de la inflación total año anterior (IPC), perdiendo, en consecuencia, la pensión poder adquisitivo con respecto a la canasta familiar, en un porcentaje de 6.15% entre los años 1988 a 1993. La tabla No.1 muestra las variaciones respectivas del incremento del salario mínimo mensual legal y del índice de precios al consumidor y la diferencia en el intervalo analizado. 22 Tabla 1. Variación anual del SMML Vs inflación (IPC) (1988-1993) Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Total Diferen cia Incremento anual del salario Inflación total anual (índice de mínimo mensual (%) precios al consumidor) (%) 25 28.12 27 26.23 26 32.37 26.07 26.82 26.04 25.14 25.03 22.61 155.14 161.29 6.15% IPC por encima del % de incremento del SMML Fuente: los autores adaptado de (DANE, 1994), s.f.; Banco de la República, s.f.) En consecuencia la fórmula utilizada en este período tampoco fue efectiva con el objeto de mantener el poder adquisitivo de la pensión. En el año de 1993, se presentó por iniciativa legislativa (gobierno y congresistas) el proyecto de ley que finalmente seria la Ley 100 de (1993), por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. La construcción y debate del artículo 14 de esta ley.reajuste de pensiones.-, llevado a cabo en las Comisiones Séptimas de Cámara de Representantes y Senado de la República y posteriormente en las plenarias de éstas, contó con la participación de diferentes Asociaciones de Jubilados, tanto regionales como nacionales, organizados en federaciones, el debate se centró en lo pertinente en: 1) La pensión es “…un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso, como cotización al sistema durante largos años de trabajo…en otras palabras, el pago de una pensión no es dádiva súbita de la nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador… (Corte Constitucional, 1992) 23 2) El reajuste de las pensiones tiene como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad, quienes por sus condiciones físicas, ya sea por razón de su edad o por enfermedad, se encuentran imposibilitados para obtener otra clase de recursos, para su propia subsistencia y la de su familia. 3) Que en las condiciones sociales y económicas en especial como efecto de la inflación fuera de control, las pensiones tienden a convertirse en irrisorias, por lo que su reajuste debe hacerse de acuerdo a la inflación o IPC año anterior y no como se viene aplicando con el incremento del salario mínimo mensual anual (Congreso de la República, 1993). Finalmente se aprobó el artículo 14, conforme quedó incorporado a la Ley 100 de 1993: Art. 14.- Reajuste de pensiones.- Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustaran anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo mensual legal vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno… (Colombia, 1993, Art. 14) Además la ley 100 incorporó el art.34 -monto de la pensión de vejez – que establece un promedio del 75% del ingreso base de liquidación como trabajador, para cerca de 24 30 años de trabajo y de contribución al sistema, lo cual indica que en este tránsito de trabajador a pensionado, este pierde alrededor del 25% de sus ingresos, los cuales son congruentes con su nivel de vida. Adicional el art. 204, inciso segundo de la ley 100, adicionado Ley 1250 de 2008, art. 1 estableció la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados igual al 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional, incrementando la carga en la pensión, por este concepto, en un 8%, por cuanto en su condición de trabajador se le descontaba solo el 4% de su salario y en su condición de pensionado se le descuenta el total, es decir el 12%, de su pensión. El análisis de estos últimos artículos desde la perspectiva de la influencia en la pérdida de valor de la pensión serán analizados posteriormente totalizando el rezago total de la pensión (Colombia, 2008). SEGUNDA FORMULA: INCREMENTO DE LA PENSIÓN CON EL IPC. POR ENCIMA DEL INCREMENTO DEL SMML PERIODO 1994-1999 El análisis comparativo entre el año 1994 hasta el año 1999, indica que la variación porcentual (%) del IPC total año anterior, es mayor que la variación anual o incremento del salario mínimo mensual legal. La diferencia total a favor de la variación porcentual (%) del IPC en este periodo es de 4.06%. En consecuencia la diferencia consolidada de variación porcentual de incremento anual de la pensión con la aplicación del IPC total año anterior, respecto al incremento del salario mínimo mensual legal, en este periodo favoreció a la generalidad de jubilados o pensionados, quienes hicieron la previsión a lo largo de su vida laboral durante cerca de treinta o más años de trabajo. 25 La tabla 2 muestra la variación anual y la diferencia consolidada de los dos indicadores entre los años 1994-1999, la cual es de 4.06% a favor del IPC, fórmula aplicada para el incremento de la pensión. Contrario a lo indicado en la tabla No 1 en el intervalo desde 1988- 1993, en donde el indicador con mayor incremento consolidado fue también el del IPC total año anterior 6.5% por encima del incremento del SMML, sin embargo al estar el ajuste anual de la pensión en aquel periodo ligada a el SMML, decreció en el porcentaje señalado. Tabla 2. Variación anual del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC). Desde 1994-1999. Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total diferencia Salario mínimo legal mensual. Variación % anual 21.10 20.50 19.50 21.00 18.50 16.00 116.6 % Índice de precio al consumidor (IPC) variación % ( Total año anterior) 22.60 22.59 19.46 21.63 17.68 16.70 120.66% 4.06 %, IPC por encima del % de incremento del SMML Fuente: los autores adaptado de (DANE, 2000, s.f.; Banco de la República, s.f.) 26 El análisis realizado, muestra ambigüedad, inseguridad y riesgo, producto de la falta de un adecuado diseño de políticas públicas en materia de ajuste de pensiones y más aún desde el tránsito o cambio de estatus de los trabajadores a pensionados, sin mencionar el pobre funcionamiento de los mercados laborales. PERIODO DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2015, INCREMENTO DE LA PENSIÓN CON EL IPC MENOR QUE EL INCREMENTO DEL SMML. Como resultado a partir del año 2000, el incremento de la pensión de jubilados y pensionados, con la variación total año anterior del IPC, ha venido decreciendo con respecto al indicador porcentual del incremento del SMML. A tal punto se ha menoscabado el incremento de la pensión con la aplicación del indicador total IPC año anterior, que la diferencia total o consolidada a favor del porcentaje de incremento del SMML, en el periodo desde el año 2000 hasta el año 2015 es del 19.22%. De ahí que la pensión decreció en este mismo porcentaje. La tabla No. 3 muestra este comportamiento. 27 Tabla 2. Variación anual del incremento del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC) Desde 2000 – 2015. Fuente: los autores adaptado de (DANE, s.f..; Banco de la República, s.f.) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Diferencia Salario mínimo legal Variación % anual mensual. Índice de precio al consumidor (IPC) variación % ( Total año anterior) 10.00 9.23 10.00 8.75 8.00 7.65 7.40 6.99 7.80 6.49 6.60 5.50 6.90 4.85 6.30 4.48 6.40 5.69 7.70 7.67 3.60 2.00 4.00 3.17 5.80 3.73 4.02 2.44 4.50 1.94 4.60 3.66 103.62 % 84.24% 19.22% por encima del incremento consolidado del IPC El análisis a las fórmulas aplicadas para el incremento de la pensión, sintetizadas en la tablas Nos 1, 2 y 3 muestra en primer lugar que éste comportamiento no obedece a una política pública pensional equilibrada, reflejando por lo tanto, un sistema previsional ineficiente en la captación y distribución de los recursos, afectando gravemente a la mayoría de pensionados, aquellos que previamente como trabajadores contribuyeron al sistema general de pensiones, con su ahorro o cotización a través de su trabajo, por veinte (20), treinta (30) o más años. Según Samuelson/ Nordhaus el sistema es 28 ineficiente en la asignación de recursos cuando se desmejora el bienestar de un sector para mejorar el de otro (Samuelson & Nordhaus, 1988, p. 1108) PROYECCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA PENSIÓN CON EL INCREMENO DEL IPC COMPARADO CON EL INCREMENTO DEL SMML PERÍODO 2000 AL 2020 A la falta de una política pública para la aplicación de la movilidad de la pensión con una fórmula adecuada, justa y progresiva con los pensionados, quienes contribuyeron con su ahorro forzoso al sistema pensional durante 25, 30 o más años, se suma las reformas pensionales regresivas que vendrán, con las pretensiones de la Federación Internacional del Fondo de pensiones (ASOFONDOS) . En consecuencia, se proyecta la Tabla número 3, Variación anual del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC) Desde 2000 – 2015, hasta el año 2020, construyendo la tabla número 4. Esta proyección nos indica que el incremento de la pensión con la variación anual del IPC, en los 16 años corridos hasta el 2015 y su proyección por 5 años más habrá sufrido un rezago con respecto al incremento del salario mínimo mensual legal, en el mismo periodo, igual a un 27% aproximadamente. La grafica Número 1, también nos ilustra esta variación. Conforme a lo expuesto, otros factores que contribuyen al rezago de la pensión, respecto del salario, unidos a la proyección a 20 años, ilustrada en la tabla número 4 y en la gráfica número 1, es el monto mensual de la pensión de vejez, liquidado precisamente en un porcentaje de su ingreso mensual de la suma de factores salariales 29 en el último año de trabajo. Frente a éste porcentaje, establecido como monto de la pensión de vejez, la Ley 100 de 1993 (Pedraza, 2013, p. 68), establece para un pensionado a partir del año 2000, en su artículo 34.- modificado Ley 797 de 2003, articulo 10: …. Por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje (65%) se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización (24 años de trabajo formal) al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400 (28 años de trabajo formal), este porcentaje se incrementará en 3%, en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación… (Colombia, 2003) Lo anterior indica que sí un trabajador(a) se pensionó, en el año de 1999, a los 60 años de edad si es hombre o a los 57 si es mujer, según Numeral 1 art.33 Ley 100 de 1993, modificado Ley 797 de 2003, art.9 ; perderá el 27% de su ingreso como trabajador en el tránsito a pensionado, si ha trabajado y cotizado al sistema general de pensiones, durante 24 años y si en las mismas circunstancias ha trabajado y cotizado al sistema durante 28, 30 o más años entonces perderá el 15% como pensionado de su ingreso congruo como trabajador. La propuesta de ASOFONDOS va en el sentido de que el porcentaje del ingreso base de liquidación (%ST) sea menor. En el mismo sentido, como carga a la pensión, actúa el art. 204 –Ley 100 de 1993 inciso 2, adicionado- Ley 1250 de 2008, art 1 (Pedraza, 2013, p.309), “…La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional…”. Esta norma significa que de la mesada 30 pensional se descuenta un 8% adicional con cargo a la contribución a la salud, porque como trabajador solo pagaba el 4% de su salario. Como resultado de la suma de los descuentos señalados, el trabajador en su tránsito a pensionado pierde el 27% de su ingreso en su estatus como trabajador, si ha trabajado y contribuido al sistema durante 24 años, más (+) 8% como contribución al sistema de salud para un total por estos dos conceptos de 35%. Este valor aunado al rezago del incremento de la pensión, de 27.02%, con la fórmula del IPC total año anterior, respecto al ajuste de las pensiones de los regímenes exceptuados con la fórmula del incremento anual del SMML, con proyección ,hasta el año 2020 (tabla No. 4 y grafica No. 1), nos da un rezago total de la pensión de 62.02% o lo que es lo mismo un valor de la pensión igual a 37.98% del salario base en el último año como trabajador, considerando que como tal, el incremento de su salario era al menos igual al porcentaje del SMML. Conforme al anterior análisis si el pensionado en el año de 1999, trabajó y contribuyó al sistema durante 30 o más años, se le descuenta el 15% de su ingreso como trabajador en el tránsito ha pensionado. En este caso el rezago total de la pensión seria de 50.02%, o lo que es lo mismo un valor de pensión igual al 49.9% del salario base en el último año como trabajador. En consecuencia, estos valores de la pensión cercanos a las recomendaciones mínimas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 102, que establece que la pensión de un trabajador que cotizó treinta (30) años a un sistema de pensiones debe equivaler al menos al 40% del salario de referencia, en su último año 31 como trabajador (OIT, Convenio 102, partes V, IX y X ) demuestran la ineficiencia del sistema para mantener el principio de la progresividad, el respecto por los derechos adquiridos, tratamiento igual entre iguales y la dignidad humana para la mayoría de pensionados a quienes no se les debe una dadiva sino la retribución de su previsión durante cerca de 30 años o más de trabajo y cerca de 1500 semanas cotizadas. El indicador de la situación es la desmejora tan grande de la pensión con respecto al último salario como trabajador, aunado a una distribución desigual del incremento de la pensión para los regímenes exceptuados.. Tabla 3. Variación anual proyectada del incremento del SMML Vs. Variación anual de la inflación (IPC) Desde 2000 – 2020 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Diferencia Salario mínimo legal mensual. Variación % anual 10.00 10.00 8.00 7.40 7.80 6.60 6.90 6.30 6.40 7.70 3.60 4.00 5.80 4.02 4.50 4.60 6.60 6.50 6.30 6.20 6.00 135.22 27.02% (Por encima del IPC incremento de la pensión con el total IPC año anterior) Índice de precio al consumidor (IPC) variación % ( Total año anterior) 9.23 8.75 7.65 6.99 6.49 5.50 4.85 4.48 5.69 7.67 2.00 3.17 3.73 2.44 1.94 3.66 5.10 5.00 4.70 4.60 4.40 108.04 Fuente: los autores adaptado de (DANE, s.f..; Banco de la República, s.f.) 32 Gráfico 1. Datos de la tabla No. 4 proyección hasta 2020. Incremento SMML vs IPC Título del gráfico 12 10 Título del eje 8 6 Salario mnimo legal mensual IPC 4 2 0 Fuente: los autores adaptado de (DANE, 1988, s.f.; Banrep, s.f.) 33 REGÍMENES EXCEPTUADOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES EN COLOMBIA De acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.-EXCEPCIONES.- el Sistema Integral de Seguridad Social que tiene una proyección general, no le es aplicable a todos los individuos que hacen parte del territorio nacional, toda vez que la propia ley reconoce una serie de regímenes exceptuados de seguridad social, cuyos titulares se encuentran excluidos de la aplicación de la normatividad general. Tal es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del personal regido por el Decreto 1214 de 1990, de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los servidores públicos y pensionados de Ecopetrol. Con el desarrollo legislativo vigente, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 692 del 29 de marzo de (1994), artículo 40, incorporó al nuevo sistema general de pensiones a los pensionados a quienes se les reconoció la pensión con anterioridad al 1 de Abril de 1994, al igual que a los pensionados del sector público y privado a partir de 1 de Abril de 1994, y no se entienden incorporados los pensionados de los regímenes excluidos en la ley 100 de 1993. Regímenes exceptuados del sistema general de salud en Colombia A este respecto, los informes de las Comisiones Accidentales integradas por las dos células legislativas coinciden en afirmar que, 34 La situación de los pensionados es imprecisa puesto que si bien el artículo 157 de la ley 100 expresamente, los considera afiliados al sistema, el artículo 15 (ibídem) no los tiene en cuenta como tales, puesto que en caso de los pensionados no existe contrato de trabajo que es la condición para ser afiliado. (Colombia. Congreso de la República, s.f.) Así hay dos visiones de estas Comisiones, para la primera, el artículo 15, Considera que a lo largo de los veinte años y cubiertas las semanas de cotización, el trabajador ha pagado la totalidad del valor de su seguro y pasa a ser un acreedor del Sistema quien le retribuye mediante el pago de la mesada." La segunda, considera que según el artículo 157, " en el campo de la salud el jubilado debe seguir pagando a perpetuidad, deduciéndosele el aporte de lo correspondiente a su mesada". Esta contradicción, a juicio del Congreso en pleno, debe resolverse a favor de los pensionados y jubilados porque, en efecto, "durante su vida de trabajadores o servidores públicos cubrieron el valor de su seguro tanto en pensiones como en salud, con el agravante que en su condición de pensionados deben asumir la totalidad de la cotización para salud que asciende al 12.5% del valor de la mesada, hecho que no ocurre en tratándose de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo quienes sólo deben aportar el 4% ya que el 8.5% corresponde al patrono. (Congreso de la República, 2002) Al respecto la Corte Constitucional expresó en la sentencia número C-461/1995, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz (Corte Constitucional, 1995): “régimen pensional especial-justificación. El establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 35 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta”. 36 CONCLUSIONES En nuestro caso concreto lo que se determina es que la distribución en el sistema previsional colombiano, permite la vigencia de regímenes especiales, perpetuando un tratamiento inequitativo y más favorable para los trabajadores de los regímenes exceptuados a quienes en su tránsito de trabajadores a pensionados se les liquida el monto de la pensión con el 100% de su último salario como trabajador, no se descuenta de la pensión el total del 12% para el subsistema de salud y el ajuste de la pensión es anual con el incremento del SMML logrando el objetivo social de la pensión., Contrario sensu si el trabajador, en el periodo señalado, no pertenece a los regímenes exceptuados de la ley 100 sino a la generalidad de los trabajadores que con su trabajo durante 24, 30 o más años realizaron su previsión cotizando al sistema durante 1200, 1300 o más semanas, su pensión al cabo de 20 años estará por debajo del 50% de su salario como trabajador. Como conclusión podemos afirmar que el Estado Colombiano esta en riesgo de no cumplir con el compromiso de privilegiar el principio de Progresividad y el respecto por los derechos adquiridos, establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” Protocolo de San Salvador”, recomendaciones de la OIT, ni con el objetivo del Bloque de Constitucionalidad. Configurando además un tratamiento ineficaz en la distribución de los recursos, inequitativo y desigual, en contradicción con la Constitución Política al menos con su artículo 13. 37 RECOMENDACIONES . En primer lugar, le corresponde al Gobierno, entre otras medidas, propiciar una Política Pública de generación de empleo de buena calidad, abolir en sus propias instituciones el trabajo temporal en la mayoría de sus modalidades, que evite su pauperización y permita la contribución al Sistema General de la Seguridad Social. También le corresponde junto con el Congreso de la República implementar las normas legales para que el sector privado se aleje de las prácticas de un trabajo indigno, como es cualquier modalidad de tercerización, el pago de salarios y condiciones de trabajo por debajo del mínimo legal, la evasión de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social Integral –SSSI-, para lo cual se requiere su intervención constante. Paralelo, debe implementar la permita el mejoramiento evaluación de una política pública que de la eficiencia y transparencia en la asignación de los recursos del sistema previsional e impida el deterioro desproporcionado de la pensión con respecto al último salario como trabajador, en especial que favorezca a la mayoría de aquellos que como trabajadores contribuyeron al sistema con su ahorro previsivo cotizando durante, 1200, 1300 o más semanas. Al respecto de una evaluación adecuada de una política pública como está, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha expresado: La evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así 38 como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y contribuyentes. (OECD, 2002 ) Le corresponde a la misma población beneficiaria de los sistemas de previsión, adultos mayores, en compañía de sus familias, presionar políticamente al Gobierno, al Congreso y a la sociedad, para que haya una adecuada cobertura previsional, tanto en porcentaje de población cubierta como en el monto de la pensión. Tiene a su favor que para la década de 2020- 2030, constituirá un 25% del potencial electoral, con tendencia a crecer a medida que la población general de nuestro país va envejeciendo En tercer lugar le corresponde al sector empresarial privado humanizar el entorno empresarial y reconocer cada vez más el valor de la persona en las organizaciones tanto en Colombia como en el mundo, muchos seres humanos siguen siendo tratados como objetos al servicio de diversos intereses económicos. Una de las principales características de los derechos humanos es que son indivisibles e interdependientes, pues la protección de un derecho esencial facilita el alcance de los demás derechos humanos, en otras palabras, ningún derecho humano está seguro si no existe un compromiso de tutelarlos todos; y si se acepta, sin reaccionar, la violación de cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Finalmente cuando se logra consolidar una cultura de los derechos humanos en una empresa, éste se puede convertir en un motor de ejemplaridad frente a las demás empresas y organizaciones sociales, para lograr que el país entero progrese en el 39 respeto a los derechos humanos como indispensable para alcanzar los objetivos de paz, justicia social y equidad. Finalmente será necesario interponer y agotar los recursos de jurisdicción dados por la Constitución en Colombia frente a la situación problemática planteada, para posteriormente, al no haber solución interna, mediante petición acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículos 41, 44, 46) presentando las quejas o posibles violaciones, por parte del Estado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” o “ Protocolo de San Salvador”,(Convención Americana sobre Derechos Humanos, pág. 39), expuestas en la hipótesis planteada. 40 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Banco de la República. (s.f.). Incremento del salario mínimo mensual . Obtenido de http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+ Estadisticas+desde+Excel/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/ 1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&la ng=es Colombia. (1976). Ley 4 de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial 34483 y 34500. Colombia. (1988). Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Colombia. (1991). Constitución Política. Bogotá: Editorial Leyer. Colombia. (1993). Ley 100. (23 diciembre, 1993), Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario oficial 1993. No. 41148. p. 1-168. Colombia. (1994). Decreto 692. Bogotá. Colombia. (2003). Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Bogotá: Diario Oficial 45.079 del 29 de enero de 2003. 41 Colombia. (2008). Ley 1250 del 2008 (27 de noviembre).Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 . Bogotá: Diario Oficial 14.186 del 27 de diciembre de 2008. Colombia. Congreso de la República. (s.f.). Comisiones accidentales. Bogotá. Congreso de la República. (1993). (Gaceta del Congreso, Comisión Séptima Cámara y Senado. Bogotá. Congreso de la República. (2002). Gaceta del Congreso . Bogotá. Corte Constitucional. (1992). Sentencia C-546 de 1992. Bogotá: M.P. Ciro Angaria Barón y Alejandro Martínez C. Corte Constitucional. (1995). Setencia C-461. Bogotá. DANE. (1988). Índice de Precios del Consumidor IPC 1988 - 1993. Obtenido de https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1ELEB_enCO605CO605&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=ipc%201988-2000 DANE. (s.f.). Índice de Precios del Consumidor IPC. Obtenido de http://www.dane.gov.co/index.php/precios-e-inflacion/indice-de-precios-alconsumidor OECD. (2002 ). Publicaciones. Obtenido de http://www.oecd.org/dac/evaluation. OIT. (s.f.). Convenio 102, partes V, IX y X. Obtenido de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C 102 42 Pedraza C., A. (2013). Estatuto de Seguridad Social y Pensiones. Bogotá: Editorial Leyer. Protocolo San Salvador. Preámbulo. (1988). Obtenido de http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/protocolo _san_salvador.htm Ross, A. (2006). El Concepto de Validez y otros ensayos . México: Fontamara. Samuelson, P. & Nordhaus, W . (1988). Economía. México: McGraw-Hill. CIDH (2012). Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el sistema Interamericano. Washington: OEA

© Copyright 2026