REFLEXIONES SOBRE LOS LÍMITES A LA LABOR DEL JUEZ

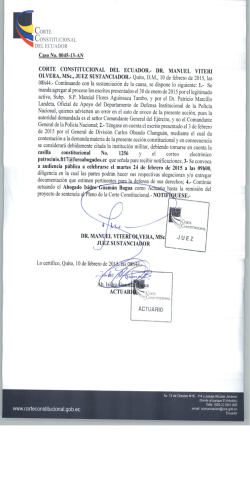

REFLEXIONES SOBRE LOS LÍMITES A LA LABOR DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL Eloy Espinosa Saldaña Barrera1 Cambio del rol de la Constitución, constitucionalización del derecho y la política y su incidencia en la labor de los jueces(zas) constitucionales Vivimos en una época de cambios, y todos ellos han incidido en la configuración de las funciones de un Tribunal Constitucional, modificaciones predicables también a todos los jueces y juezas ordinarias que realizan labores de interpretación vinculante y control de constitucionalidad. El mismo concepto de Constitución ha adquirido un pleno sentido normativo, convirtiéndose en parámetro de validez formal y de validez material de todo el ordenamiento jurídico de cada Estado en particular. Además, aquella labor confiada a la Constitución, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, va a, sin desconocer la relevancia de la limitación del poder, privilegiar como fin último el reconocimiento y tutela de los derechos, razón de ser del Estado Constitucional. Este cambio en el rol y sentido de la Constitución genera a su vez múltiples repercusiones, las cuales han redundado en la determinación de las funciones de los jueces y juezas constitucionales, sean integrantes de la judicatura ordinaria o un Tribunal Constitucional. La “constitucionalización del Derecho”, que hoy debe ser conforme a los derechos, es sin duda una de ellas. Este fenómeno tendrá como efectos directos el que la relación entre y con las diferentes instituciones estatales, el sistema de fuentes o de producción de normas dentro de un Estado y las diversas disciplinas jurídicas deberán comprendidas conforme a lo que se desprende del texto constitucional y su interpretación vinculante (“constitucionalización judicialización”, “constitucionalización elevación”, “constitucionalización elevación”). Ello sin descartar una importante serie de efectos indirectos de esta “constitucionalización” (modernización del Derecho, unificación del orden jurídico, simplificación del ordenamiento). A los jueces y juezas constitucionales se les pide ser los impulsores y garantes de esta “constitucionalización”. Junto a lo recientemente expuesto, también tiene especial relevancia la denominada “constitucionalización de la política”. Lo político y lo jurídico no son lo mismo, pero en un Estado Constitucional lo político, lo social o lo económico no pueden manejarse al margen de lo dispuesto en los diferentes preceptos constitucionales y lo que se infiere de ellos. Aquello pondrá en debate la pertinencia de mantener figuras como las “political questions”, “actos políticos” o “actos de gobierno”, las cuales hoy apuntan a la conveniencia de reconocer la existencia de ciertas actuaciones que, por su naturaleza, no deberían ser revisadas bajo parámetros jurídicos en sede jurisdiccional. Sin embargo, también hay otras expresiones de este fenómeno que convendría tener presente. Como es de conocimiento general, el desarrollo de las actividades habitualmente asignadas al Estado incluye el diseño y la materialización de diversas políticas públicas. Ahora bien, la desconfianza en el quehacer estatal en general, reforzada con los reparos también existentes a la labor de organismos más “políticos” o “político partidarios”, ha generado múltiples efectos. Además de una mayor transferencia o delegación de funciones a particulares, entre otros, uno de estos efectos es, sin duda, el reclamar que los(as) jueces(zas) constitucionales no solamente controlen, sino que incluso pasen a hacer sugerencias y tener iniciativas frente a la configuración de políticas públicas, para así asegurar la constitucionalidad de las mismas (en ese sentido, por ejemplo conviene revisar las denominadas “sentencias estructurales”). Se alega para ello que si hoy la legitimación del poder en un Estado Constitucional es jurídica, y si aquello básicamente se tutela y potencia en sede jurisdiccional, se puede entender como ahora se reclama que los jueces y juezas constitucionales asuman labores de integración social. Esta integración social, siquiera enunciativamente, alude a apuntalar elementos de cohesión social (búsqueda de que toda persona pertenezca a una comunidad política, dentro de la cual pueda desarrollar sus proyectos de vida), inclusión social (esfuerzo por incorporar a quienes se encuentran excluidos del sistema político, de la configuración de lo económico o de la capacidad de ejercer sus derechos o su cultura a cabalidad) y reconciliación social (búsqueda de superación colectiva de períodos asumidos como difíciles dentro de la historia de nuestros países mediante el impulso o la materialización de diversas acciones), así como de un intento de consolidación de un clima de ausencia de conflictos, o de solución rápida y eficaz de los ya existentes. Que es lo que puede hacer un juez o una jueza ante estos nuevos escenarios es sin duda un tema relevante. Especificar con qué intensidad puede o conviene actuar, también lo es. Determinar a través de qué medios corresponde desempeñar estas tareas completa este cuadro de tareas de innegable importancia. En embargo, no es lo único a tomar en cuenta si se habla del redimensionamiento de la labor del juez(a) constitucional. Y es que luego de la Segunda Guerra Mundial, también se va a producir un significativo cambio en lo referido al reconocimiento y tutela de los derechos: ya no solamente se cuenta con un nivel interno de protección, sino que ese reconocimiento y esa tutela se potencian con algunas previsiones en un plano internacional. Ello nos ha ido llevando a la constatación de otro fenómeno: el de la “convencionalización del Derecho”, pues ya no va a bastar con incorporar a los tratados (y sobre todo, a los tratados sobre Derechos Humanos) a la diversa normativa de cada Estado en particular, sino que todo el ordenamiento jurídico de dichos Estados en su conjunto tendrá que ser leído, comprendido y aplicado conforme con lo previsto en esos tratados y la interpretación vinculante de los mismos que hayan hecho los organismos competentes para ello. Lo expuesto, tal como veremos inmediatamente, tiene especial relevancia en la actual labor de los jueces (zas) constitucionales. “Convencionalización” del derecho y su implicancia con la labor de los jueces constitucionales Esta “convencionalización” del Derecho, la cual se plantea en una dinámica de verdadero diálogo destinado a la construcción de un Derecho común, cuyo sustento es la tutela de los derechos, ha tenido un relevante desarrollo en el ámbito latinoamericano, en donde la Corte Interamericana de Derechos humanos ha cumplido una destacable labor (a diferencia de lo ocurrido en el escenario. europeo, aquí la incidencia de la normativa de integración no es todavía no es muy significativa). Oportuno es acotar que este conjunto de cambios es y ha sido resistido por quienes entienden que distorsionan conceptos clave para el constitucionalismo como los de supremacía constitucional, soberanía estatal o el margen de acción del Poder Constituyente. Confesamos que ello, sin negar su relevancia, debe confrontarse con otros factores. En cualquier caso, la Constitución sigue siendo la norma que en el entorno estatal sustenta la legitimidad de la actuación de ese Estado en función a ciertos valores, legitimidad que se sostiene en el reconocimiento de un conjunto de principios, derechos, procedimientos y competencias. Esta relevancia del rol constitucional no cambia entonces si la comprensión de su actual papel se hace en función a pautas voluntariamente asumidas por la decisión soberana de cada Estado, decisión que aquí (admitiendo que esto último es más polémica) también se presenta como un consenso generalizado buscando alcanzar una cabal vida en comunidad. En ese mismo sentido, también debe entenderse lo que compete al juez(a) constitucional en ese escenario. De un lado, conviene tener presente que, por lo menos en el escenario latinoamericano, la Corte Interamericana ha dado importantes pasos para la configuración de ese Derecho común: el control de convencionalidad, las audiencias y sentencias de seguimiento y la generación de sentencias que incluyen una reparación integral apuntan en este mismo sentido. Para efectos del presente texto, y por estar más directamente vinculado con el quehacer de los(as) jueces(zas) constitucionales de cada Estado, incidiremos en el primero de estos aspectos. Como es conocido por todos(as), con “control de convencionalidad” se hace referencia a una labro de contraste entre lo recogido en principio en la Convención Americana (pero también a su interpretación vinculante y a lo prescrito en otros instrumentos regionales) y la normativa nacional, incluyendo a la comprensión jurisprudencial de esa normativa. Eso es lo formalmente establecido desde “Almonacid Arellano v. Chile”, pero con antecedentes en pronunciamientos anteriores de la misma Corte, como los votos singulares del entonces juez Sergio García Ramírez en “Myrna Mack Chang c. Guatemala” o “Tibi c. Ecuador”. Si bien a partir de Cabrera García y Montiel Flores c. México o de Gelman c. Uruguay, aunque con mayor claridad desde la sentencia de cumplimiento de ese último caso, emitida el año 2013, esta labor controladora ahora corresponde a todos los poderes públicos, en tanto operadores del Derecho, cierto es que un gran responsable de este proceso es el juez constitucional. Así se entendió expresamente en muchos Estados, en los cuales se ha señalado que el juicio de constitucionalidad no puede escindirse del juicio de convencionalidad (en este sentido está, por ejemplo, lo dicho por el Tribunal Constitucional peruano en el caso “Profa”). Es más, este control de convencionalidad debe en principio ser ejercido de oficio, y cada vez más se acerca a un parámetro de control abstracto, que trasciende a un pronunciamiento sobre un caso en concreto. A los jueces(zas) constitucionales les compete además hacer las modulaciones interpretativas que permita compatibilizar lo dispuesto con los parámetros interculturales, multiculturales o pluriculturales existentes en sociedades como las latinoamericanas. Como fácilmente puede constatarse, la responsabilidad de los jueces(zas) constitucionales en este proceso es insoslayable. Luego de lo reseñado en este texto, fácilmente puede entenderse como se ha redimensionado la labor de jueces(zas) constitucionales, hoy convertidos en mediadores bajo parámetros jurídicos e impulsores de la solución de los conflictos más importantes a nivel político, social o económico en una sociedad determinada. En ese escenario, conviene reflexionar sobre las tareas que hoy corresponden a estos(as) juzgadores(as), la legitimidad con las cuales las ejercen y, sobre todo, los eventuales límites que puede exigírseles. Reflexiones acerca del actual estado de la cuestión: funciones, legitimidad y, sobre todo, los eventuales límites al juez(a) constitucional Actualmente los jueces(zas) constitucionales se encuentran sin duda muy lejos del legislador negativo kelseniano, postura explicable dentro del contexto en el cual fue postulado: un escenario de crisis política y social, así como de desconfianza en la labor parlamentaria, aunque dentro de regímenes inscritos en una dinámica parlamentarista. Hoy, sin embargo, los alcances de la labor del juez(a) constitucional se encuentran en una indisimulable lógica expansiva. Estamos ante personajes que no solamente interpretan y aplican Derecho, sino también frente a quienes mediante elementos jurídicos, deben asegurar que la vida política, social y económica de una sociedad determinada se canalice dentro de los parámetros constitucionales y convencionalmente previstos. Lo expuesto pone en manos del juez(a) constitucional instrumentos como sentencias interpretativas o sentencias estructurales, que le convierten en, por lo menos, legisladores complementarios. Incluso hay quienes reclaman entonces para ellos(as), en postura que no comparto, el rol de constituyentes en funciones o de “Poder Constituyente constituido”. En cualquier caso, corresponde hoy preguntarse con qué legitimidad se emprenden estas nuevas funciones, y, sobre todo, estas atribuciones admiten límites en su ejercicio. En ese sentido, conocidos son los argumentos esgrimidos desde “Marbury versus Madison” para defender a esta labor jurisdiccional. Y es que la declaración de la inconstitucionalidad de una ley, o la corrección de una política pública, no implica una superioridad jerárquica de los jueces(zas) constitucionales, sino un ejercicio de las competencias que le son propias: cumplir y hacer cumplir la supremacía de la Constitución, la cual recoge a su vez la voluntad soberana del pueblo. Si los legisladores(as), o cualquier otra autoridad o persona se opone a esa voluntad, es dónde y cuándo actúan los jueces. Luego, y sobre todo con el actual mayor énfasis en el reconocimiento y tutela de derechos como objetivo de la Constitución y el Estado Constitucional, deberá además tenerse presente que al juez(a) constitucional ya no solamente le compete proteger la voluntad general, sino también le corresponde la mejor tutela de los derechos de las minorías, gracias precisamente a la imparcialidad del razonamiento jurisdiccional. Esta argumentación, muy a despecho del respeto que nos merecen sus críticos, sigue teniendo para nosotros plena validez. Ahora bien, y de la mano de lo expuesto, resulta indispensable preguntarse por los límites o márgenes de esta atribución, máxime luego de observarse que, incluso desde posiciones muy distintas entre sí, existe consenso en que la interpretación constitucional implica una evaluación del contexto en que se aplica y tiene una incidencia en lo que sucede en ese escenario. Aquí sin duda las posiciones son muchas. Sin embargo, y en cualquier caso, corresponde pronunciarse sobre los niveles distintos: uno de ellos es el de cuáles serían estos límites. El otro es el de la determinación de quién(es) serían los (as) responsables de hacerlos cumplir. Partimos entonces de la idea de que en un Estado Constitucional nadie está eximido de mutaciones en su accionar, o que sus límites se circunscriban a un self restraint de, en este caso, los(as) jueces(zas) constitucionales. Consideramos que también hay otros límites a tomar en cuenta. El primero de ellos es, indudablemente, el mismo texto de la Constitución, o lo que se desprende o pueda referirse de él. El carácter de las pretensiones a atender es otro elemento a tomar en cuenta. De otro lado, no puede soslayarse lo que involucra su carácter de autoridad (actuar con razonabilidad y racionalidad, cumplir con su deber de motivación, mantener una indispensable corrección funcional) con atribuciones jurisdiccionales (que implica, entre otras cosas, la no configuración de sus decisiones en base a juicios de calidad y oportunidad, el respeto a una mínima congruencia procesal, etcétera). Los tratados sobre Derechos humanos, la interpretación vinculante de los mismos, y aquellas normas que se nos imponen como de ius cogens, no solamente inspiran, sino también limitan el quehacer del juez(a) constitucional. La naturaleza de los casos, tomando en cuenta la eventual especialidad técnica de algunas materias en debate es también un límite, sobre todo si nos encontramos ante casos habitualmente considerados como difíciles y hasta trágicos. Probablemente haya otros factores que incluir, pero lo expuesto ya nos ofrece varios elementos a tomar en cuenta. Ahora bien, si ya lo aquí reseñado es complejo y delicado, el problema se hace mayor cuando se busca especificar quién(es) está(n) llamado(s) a cumplir estos límites. Indudablemente la autolimitación y el autocontrol son útiles y hasta indispensables, pero a la vez, manifiestamente insuficientes. Importante resulta además anotar como los diferentes Congresos ejercen labores de control sobre los jueces(zas) constitucionales, en base a su participación en los sistemas de nombramientos o en la posibilidad de plantear acusaciones constitucionales o juicios políticos a los(as) magistrados(as). Sin embargo, lo vivido en muchos de nuestros países demuestra que esta labor parlamentaria debe entenderse con sumo cuidado, para así no arriesgar la independencia funcional de estos jueces(zas). Especial interés tiene en este escenario la posibilidad de que la sociedad civil pueda operar como un actor que garantiza límites a la labor de jueces(zas) y Tribunales Constitucionales, sea mediante la habilitación de amicus curiae, la convocatoria ciudadana a audiencias como insumo para mejor resolver, u otros mecanismos. Indudablemente es una opción interesante, pero cuya materialización también debe manejarse cuidadosamente para así también aquí no violentar la independencia funcional de los(as) juzgadores(as). Nos encontramos entonces ante temas tan importantes, y de suyo complejos, frente a los cuales las mejores soluciones están todavía por dictarse, tarea que pasa por la toma de varias indispensables definiciones. Ojalá que este nuestro texto de alguna manera aporte en la construcción de dichas respuestas. Notas 1 Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Catedrático de las universidades Pontificia Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, de Piura e Inca Garcilaso de la Vega. Profesor Principal y ex Director General de la Academia de la Magistratura. Profesor visitante o conferencista invitado en diversas universidades europeas, latinoamericanas y peruanas. Integrante de las mesas directivas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, la Red peruana de Docentes de Derecho Constitucional, y las Asociaciones peruanas de Derecho Administrativo y Derecho Procesal. Presidente Honorario del Consejo Académico del próximo Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Autor o coautor de diversos libros y artículos sobre materias de su especialidad.

© Copyright 2026