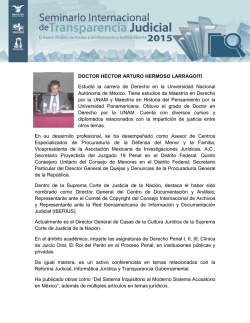

Reporte de Hallazgos con la actualización a