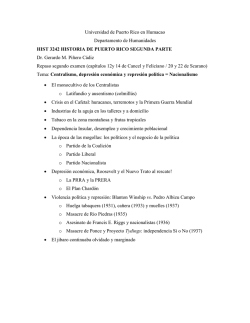

Lecturas Tercera Semana de Noviembre 2015