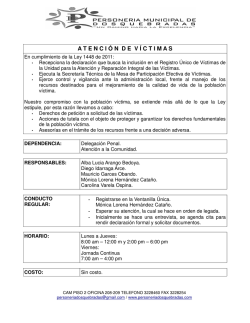

Descarga en PDF - Revista Skopein