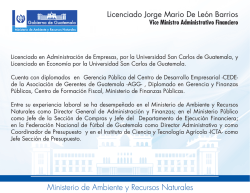

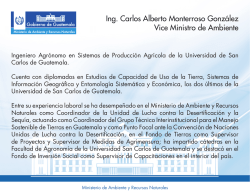

Análisis - IPNUSAC - Universidad de San Carlos de Guatemala