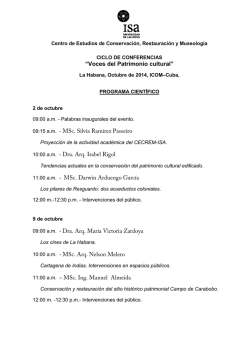

La lucha entr a lucha entr a lucha entre lo nuevo e lo nuevo