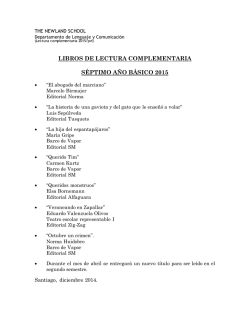

Alaska - James A. Michener