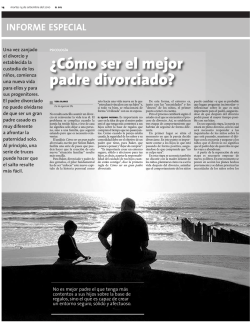

La regulación de la ruptura del matrimonio y de las parejas