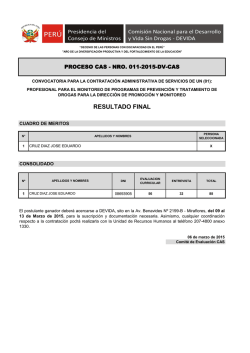

Untitled - Polska Viva