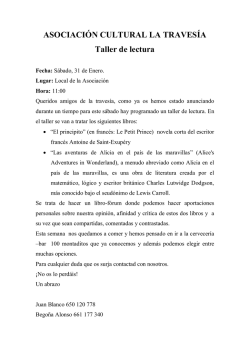

Descagar Texto - Dirección General de Bibliotecas