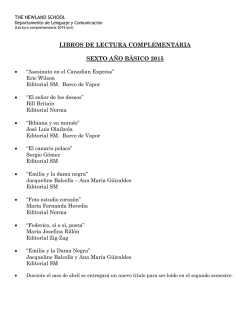

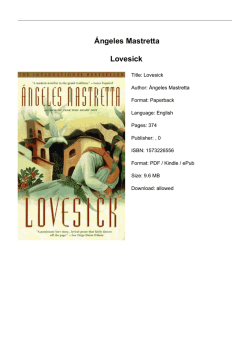

Mastretta,Angeles,Mal de amores