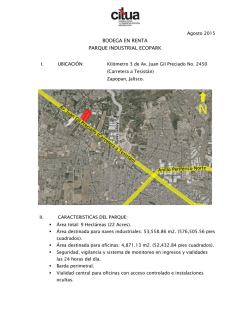

Descargar